2024年4月の日本株高配当ETFの分配金がほぼ出揃いました。

対象は【1489】、【2564】、【1577】、【1698】、【1494】、【2529】、【1478】、【1651】の8つのETFです。東証に上場されている日本株高配当ETFの指数連動型から、規模の大きな8つのETFです。いずれも新NISAの成長投資枠の対象です。

今回は最新データを使って、それらのETFの様々なデータを比較していきます。分配金の傾向、トータルリターン、増配率、分配金利回り、将来YOC予想、上位銘柄、業種、経費率などを比べます。

なお、グラフで使用するカラーは以下の8つで統一します。【1489】が紅色、【2564】がオレンジ色、【1577】が緑色、【1698】が水色、【1494】が紺色、【2529】がピンク色、【1478】が黒色、【1651】が紫色です。

ある程度コーポレートカラーを意識しました。

序盤は8つETFの基本データを比較

前半は、8つETFのコンセプトや組込上位銘柄、業種比率など基本データを1つずつ紹介

後半は、業種、利回り推移、増配率、トータルリターンなどをグラフで比較

最後に、今回のデータを項目ごとにランク付け、気になるトップは?

直近の分配金を確認しよう

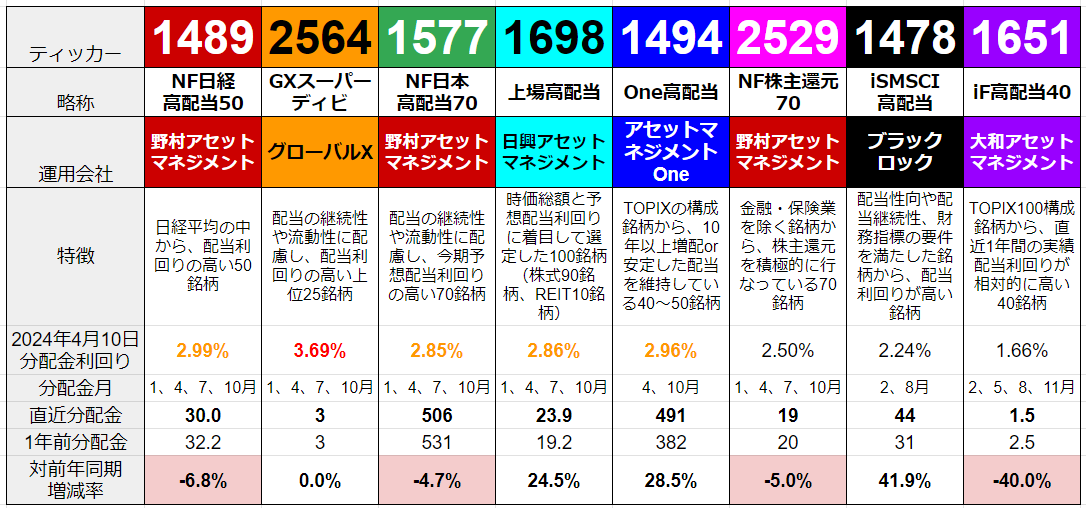

まずは、直近の2024年3月の分配金データと前年同期との比較です。

好調だったのは3つですね。【1494】が491円で、前年同期と比較して28.5%増でした。

【1698】は23.9円で、前年同期と比較して24.5%増とこちらも好調でした。

年2回分配型の【1478】は直近2月が44円で、前年同期と比較して41.9%増と好調でした。

※クリックで拡大します

【1489】【1577】【2529】の野村アセットマネジメントの3つのETFは前年同期と比較して約5%減とイマイチでした。【1651】は1.5円で前年同期と比較は40%減です。

なお、【2564】は4月分配金は現時点では決まっておりません。決算日が4月24日なので、その頃決まります。

全体的に見ると、明暗が分かれる結果になりました。昨年不調だった【1478】が大幅に増え、昨年好調だった【1577】や【2529】はイマイチでした。ETFによっていい時と悪い時があるくらいに考えても大丈夫だと思います。

東証上場日本株高配当8ETFの基本データを確認

それでは、8つのETFの基本情報を確認しましょう。

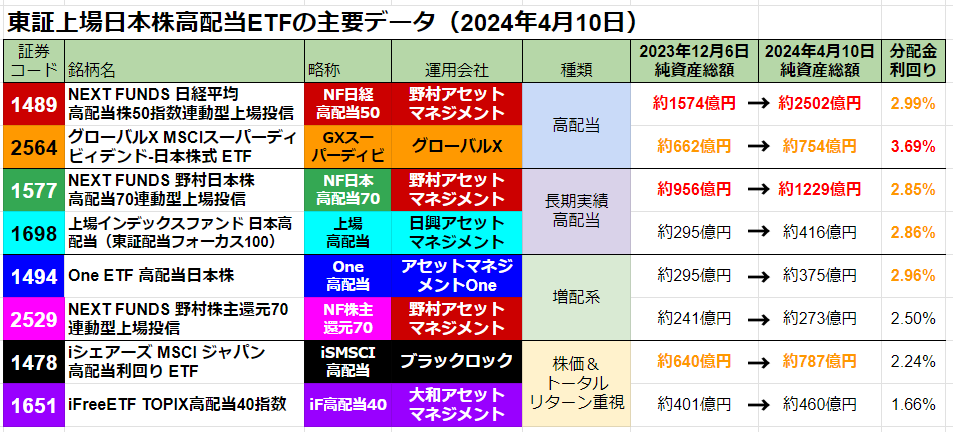

この8つを4種類に分類しました。【1489】と【2564】が分配金利回りが高めなので「高配当」、【1577】と【1698】は「長期実績高配当」、【1494】と【2529】が「増配系」、そして【1478】と【1651】が「株価&トータルリターン重視」です。

それぞれ2つのETFは、ライバル関係とも言えます。

※クリックで拡大します

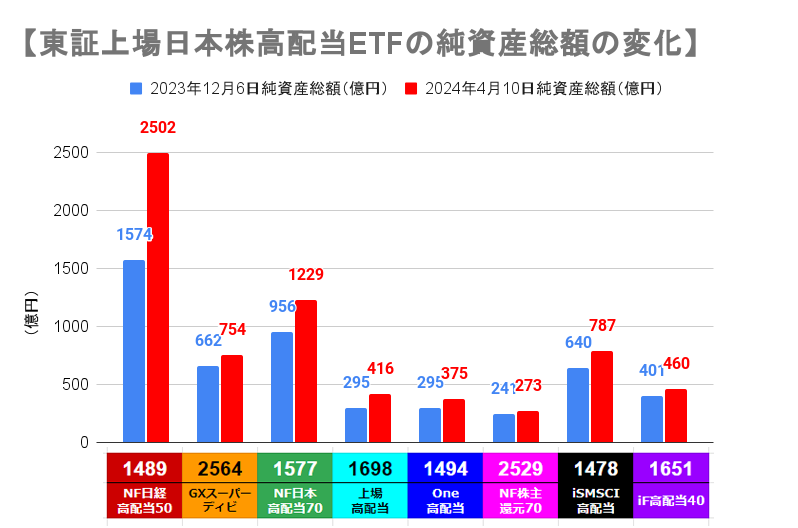

表の右から2列目と3列目はETFの純資産総額の変化です。4カ月前の2023年12月と、現在の2024年4月のデータです。このデータをグラフにします。

最近規模が大きくなったETFは?

純資産総額は、基準価額と受益権口数を掛け合わせたものです。わかりやすく言うと「株価×ETFの売れ行き」ですね。ETFに組み入れられている銘柄の株価が上がり、ETFを買う人が増えれば、純資産総額が増えます。ETFを見るうえで重要なパラメーターです。

【1489】は1574億円から、4カ月間で2502億円に増えました。素晴らしいですね。

【1577】は956億円から1229億円です。こちらも好調です。

【2564】と【1478】は600億円台から700億円台後半になっており、順調に増えています。

残りの4ETFはやや規模が小さいですが、上昇度では【1698】です。295億円から416億円なので、100億以上増えています。

純資産と分配金利回りの関係は?

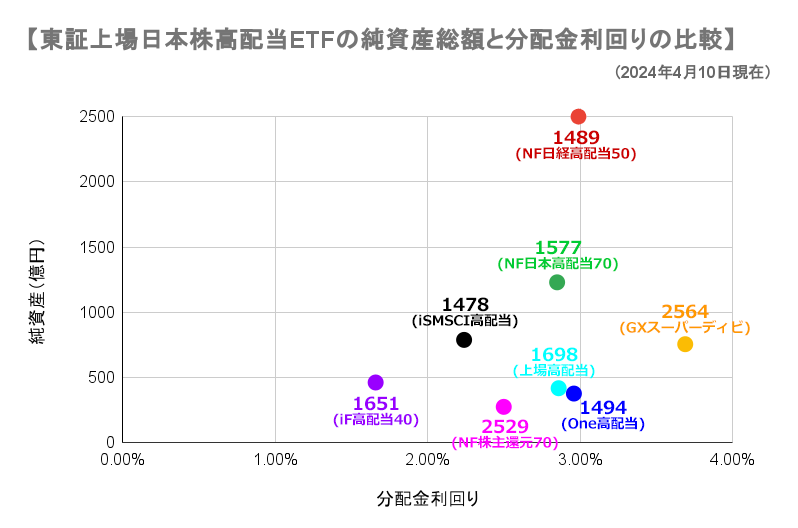

それでは純資産総額と分配金利回りを散布図で比較します。

縦軸が純資産総額、横軸が分配金利回りです。純資産が大きいETFが上に位置し、分配金利回りが高いほど右に来ます。

パッとみると、【1489】が純資産総額は圧倒的にトップ、分配金利回りは2番手グループです。

【2564】は分配金利回りが断トツでトップ、純資産総額は3番手グループとなかなかです。

【1577】は純資産総額は2番手、分配金利回りは2番手グループですね。

主な東証上場日本株高配当ETFの詳細データ比較

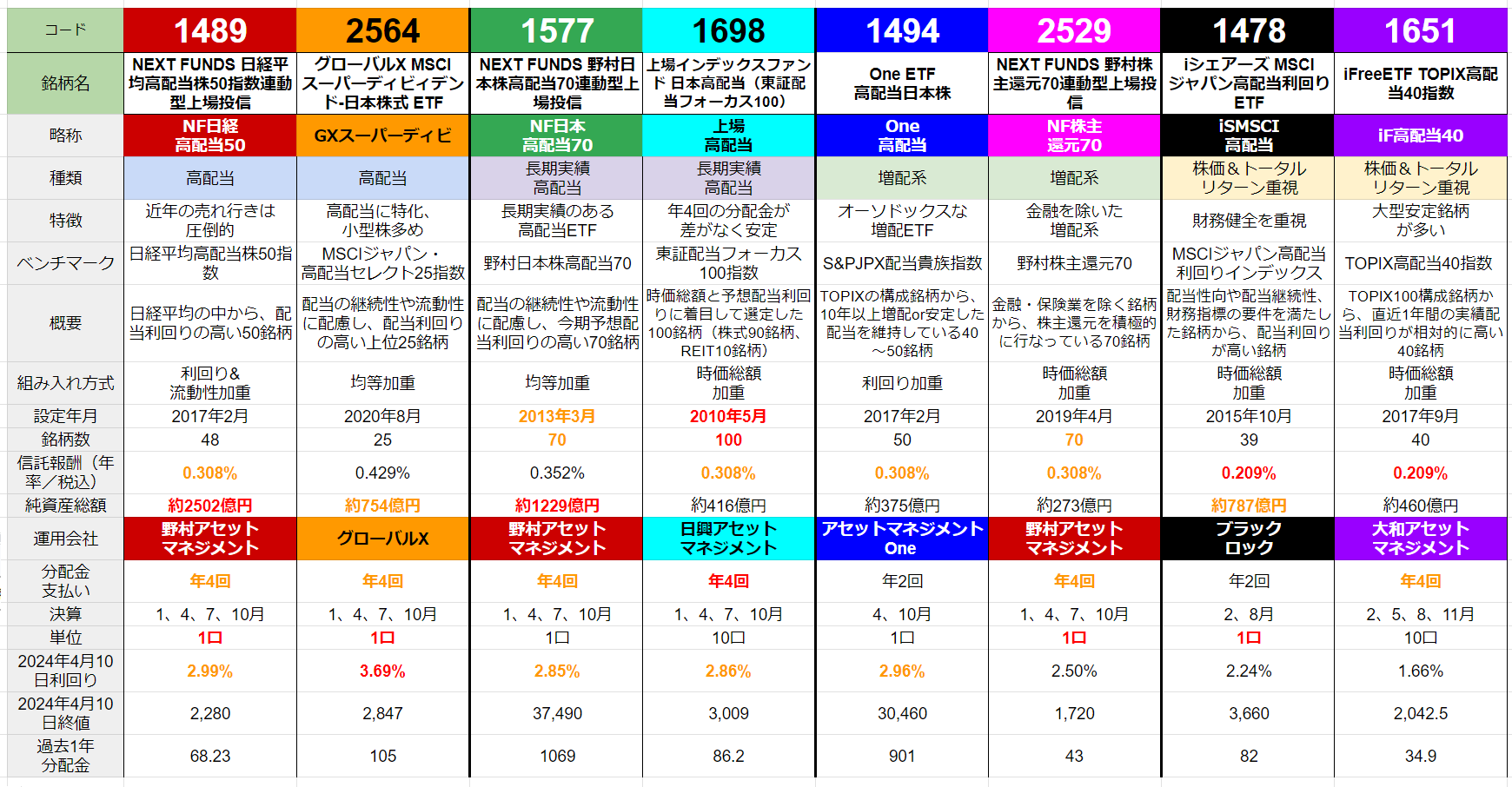

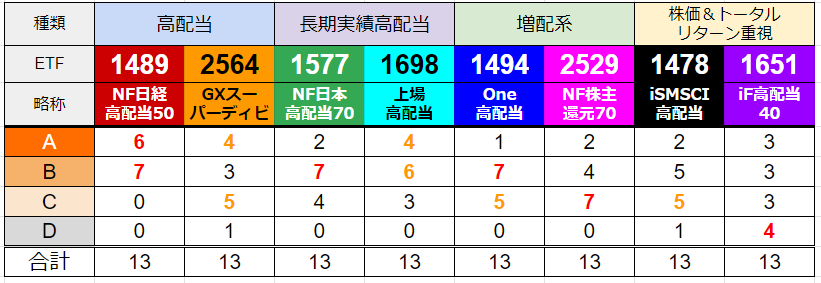

今度は8つのETFの細かい情報を比較します。数値が赤色は、他のETFよりも秀でているという意味です。オレンジ色は赤色に次ぐ2番手グループという意味です。

※クリックで拡大します

上から5行目がETFの大まかな特徴です。左の4つはオーソドックスな高配当ETF。その中では【2564】がやや小型株多めで、残りは大型株中心です。

【1494】と【2529】は増配系。右端の【1478】と【1651】は財務健全や規模を重視しており、高配当というよりは中配当に近く、株価上昇が狙えるタイプです。

分配金の支払いは【1494】と【1478】が年2回、残りは年4回です。ただし、年4回と言っても、4月や10月の分配金は多いですが、1月や7月の分配金はかなり少なく、事実上年2回みたいなイメージです。そんな中、【1698】だけは年4回の分配金がほぼ均等です。結構これは貴重です。

主な東証上場日本株高配当ETFの詳細データ比較

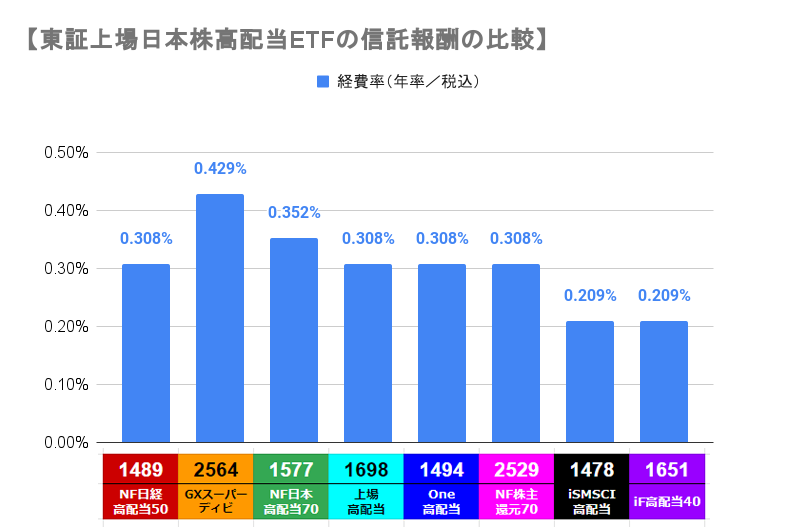

それでは信託報酬をグラフ化して確認します。

右端の2つ【1478】と【1651】が0.209%と低いです。高配当ETFは、一般的に信託報酬がやや高めの傾向です。高配当よりもインデックスに近い【1478】と【1651】が信託報酬が低いのは妥当な気がします。

【2564】はもっとも分配金利回りが高いためか、信託報酬も高く0.429%です。残りは0.308%で横並びの護送船団方式です。

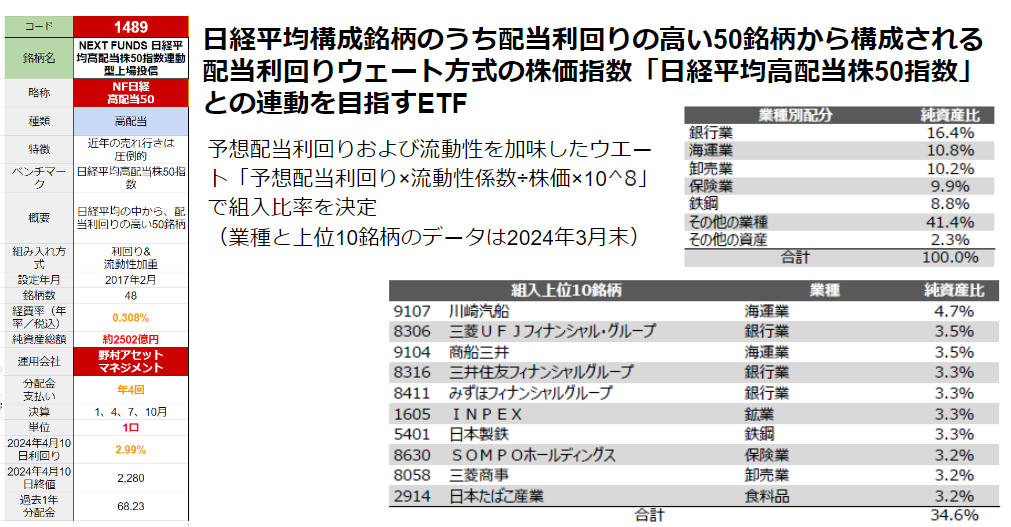

1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)

【1489】(NF日経高配当50)。NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信。

純資産総額は2500億円で、最近売れ行きがかなり好調です。

※クリックで拡大します

対象は日経平均225社の中から、基本的に配当利回り上位50銘柄。予想配当利回りに加え、流動性を加味したウエートで組み入れるので、配当利回りの高い大型株が上位に組み込まれます。米国ETFなら【SPYD】【HDV】【VYM】を合わせて分配金利回りを高くしたイメージですかね。

業種は銀行が16%と多く、海運業、卸売業、保険業、鉄鋼と続いています。配当銘柄で有名な大型企業ばかりです。銀行は三井住友、みずほ、三菱UFJの三大メガバンクが揃っていますね。

2024年1月に1対30の株式分割を行ったので、2200円ほどから購入可能となります。

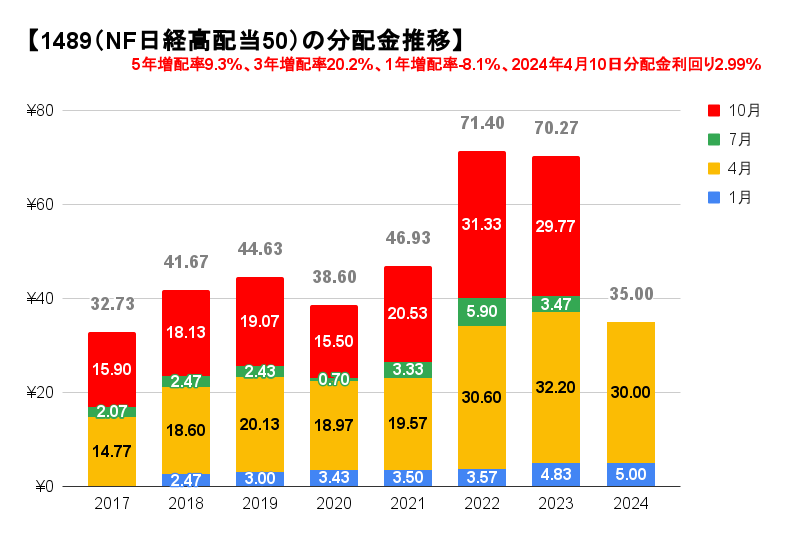

【1489】の分配金の推移は?

分配金の推移です。2018~2021年にかけては横ばいでしたが、2022年はかなり増えました。

直近2024年4月の分配金は30円で、前年同期と比べて6.8%減でした。

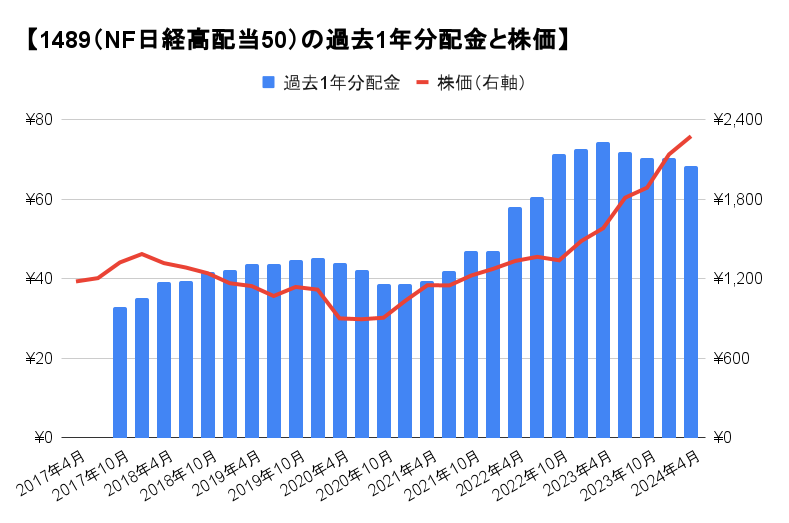

【1489】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

株価は2020年の後半ぐらいから伸び始めています。分配金は、2022年の中盤から後半にかけて一気に増えましたが、その後は横ばいです。

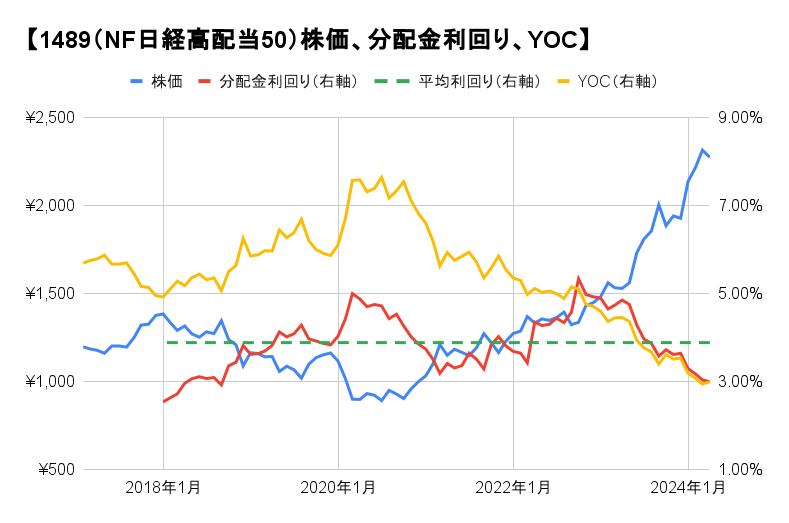

【1489】を過去に買った場合は?

株価、利回り、YOCです。赤い線が利回りで、分配金利回りのことです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。現在の分配金利回りは3.0%です。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在の取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2020年7月頃に購入していれば、現在YOCは7.6%ほどになっていました。平均分配金利回りは3.9%ぐらいなので、現在の分配金利回りは平均的よりも低いですね。

日本株の高配当銘柄を個別に買うよりも、このETF1本にまとめてしまうという方法もありですね。

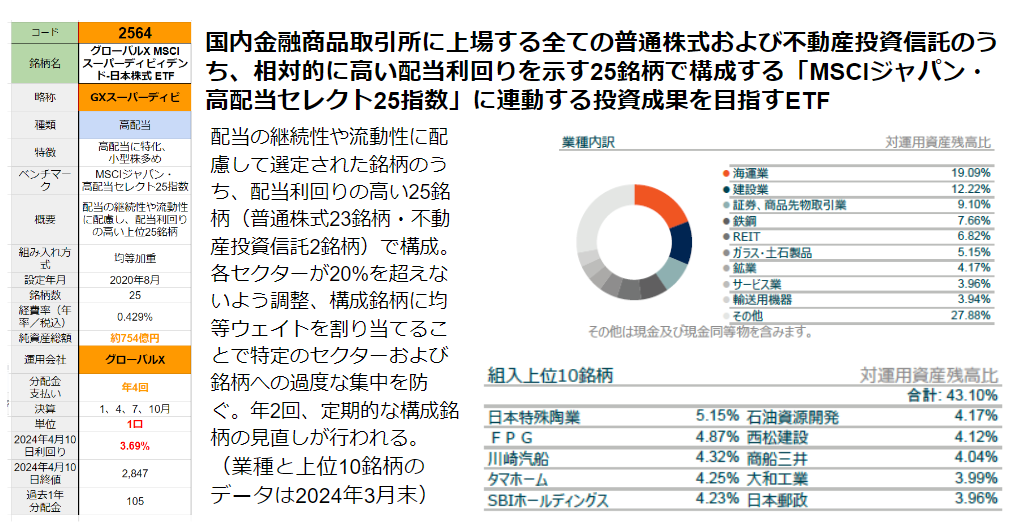

2564(グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF)

つぎは【2564】(GXスーパーディビ)。グローバルX社の「グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF」です。

純資産総額は750億円です。今回紹介するETFの中では設定が2020年と一番新しく、4番目に売れているので、売れ行きは好調です。

※クリックで拡大します

基本は配当利回りの高い25銘柄の均等加重です。流動性、時価総額、配当継続性、セクターバランスなどの条件でスクリーニングしますが、結構緩いので、高配当特化型になります。米国上場ETFなら【DIV】と【SPYD】の中間ぐらいのイメージですかね。

業種は海運業、建設業、証券・商品先物取引業の順で、銀行がありません。景気敏感業種が目立ちます。このあたりを多く組み入れることで、分配金利回りを高くする戦法ですね。景気後退時に不安定になる可能性がありそうです。

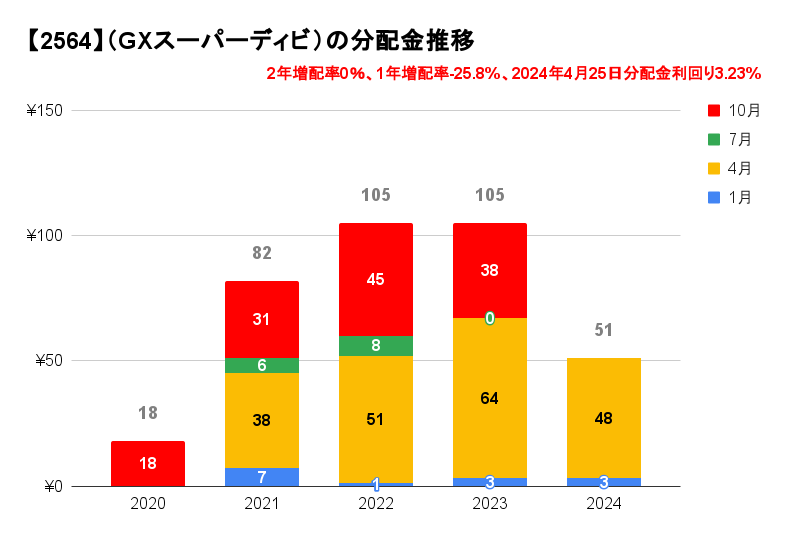

【2564】の分配金の推移は?

分配金の推移です。最初に分配金が支払われたのが2020年10月なので、コロナ・ショックは経験していません。

2023年の年間分配金は105円。前年の2022年と同じでした。

直近の2024年4月は48円で、前年同期との比較では25%減でした。海運が5銘柄入っており、いずれも直近の分配金が減配だったことが影響したようです。5月に銘柄入れ替えを行うので、どうなるか注目したいです。

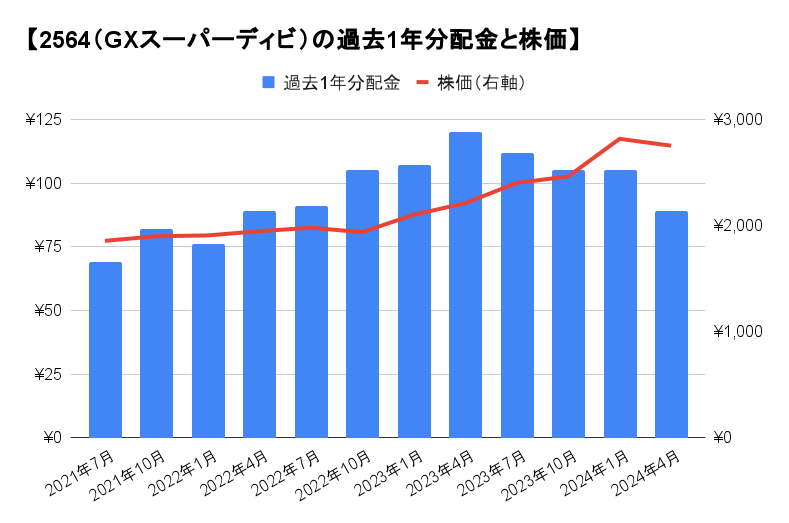

【2564】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

直近の分配金が悪かったため、現在の過去1年分配金はだいぶ減りました。株価は徐々に上がっていましたが、最近は足踏み状態です。

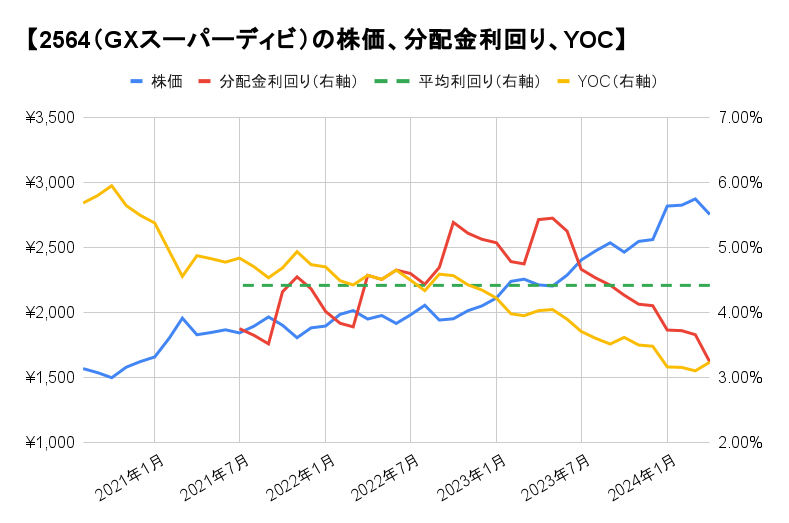

【2564】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。赤い線が利回りで、分配金利回りのことです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2020年10月頃に購入していれば、現在YOCは6.0%ほどになっています。

平均分配金利回りは4.4%ぐらいです。株価は上昇傾向ですが、分配金が今ひとつなので、分配金利回りは下がっています。

【2564】は分配金利回りは魅力ですが、組込銘柄が少し特殊なので、サテライト的に保有するのが良さそうです。

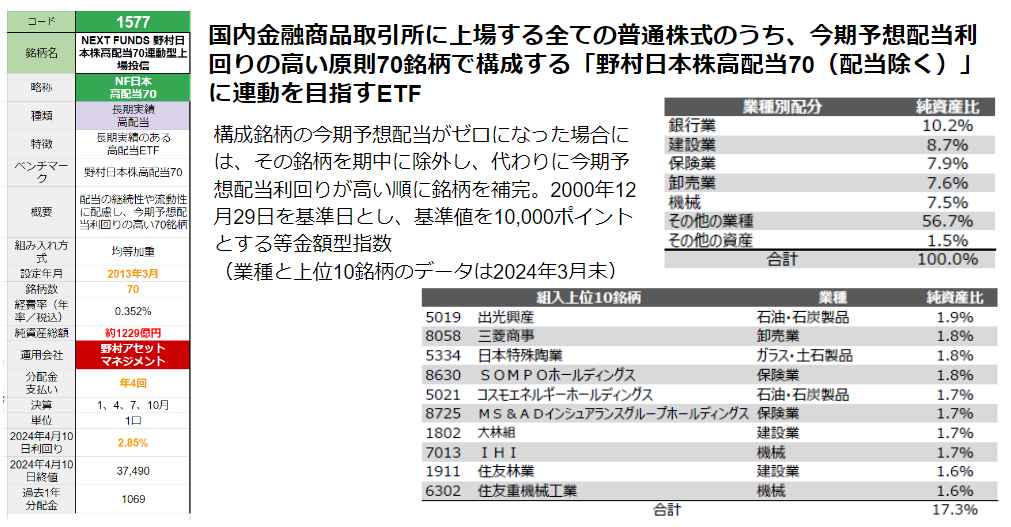

1577(NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信)

野村アセットマネジメントの【1577】(NF日本株高配当70)。NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信。

※クリックで拡大します

純資産総額は1220億円と2番目に大きいです。

このETFは、国内上場普通株式の中から今期予想配当利回りが高い70銘柄を均等に組み入れます。ただし、過去3年の経常利益がマイナスは除外、流動性や規模の小さな銘柄を除外するなどのスクリーニングを行います。

コンセプトは米国の【SPYD】と似ていますが、株価上昇や分配金の増配は【1577】が優れていますね。

業種は銀行が10.2%と多く、建設業、保険業、卸売業、機械と続いています。均等加重なので、上位銘柄を意識する必要はないですね。

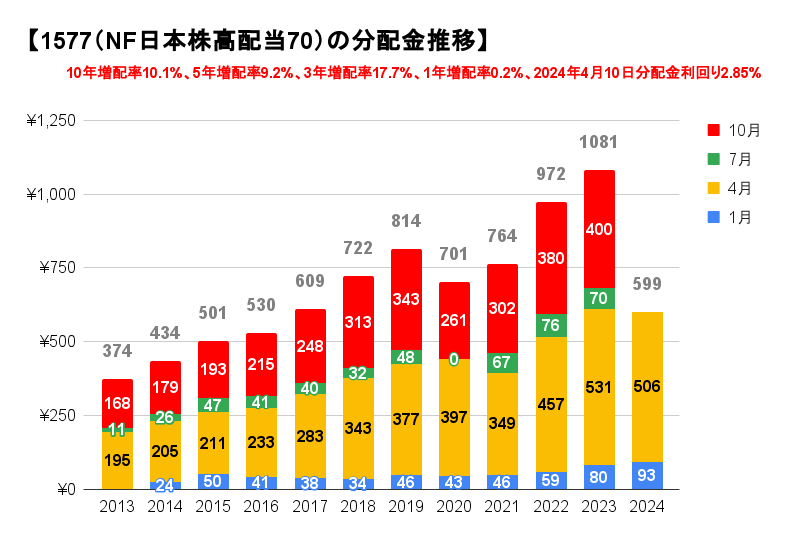

【1577】の分配金の推移は?

分配金の推移です。2019年までは右肩上がりでしたが、2020年と2021年は分配金が伸び悩んでいました。2022年は分配金が好調でした。年間単位では前年よりも27.2%増。2023年も好調で、前年より11.2%増。

直近2024年4月の分配金は506円で、前年同期と比べて4.7%減でした。

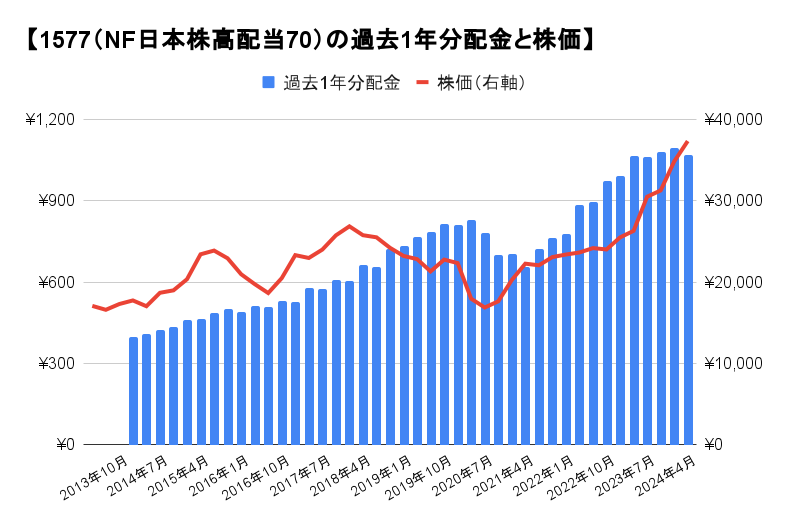

【1577】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

他の日本株高配当ETF同様、最近の株価の上昇は素晴らしいです。

分配金も好調です。直近1年は横ばいです。

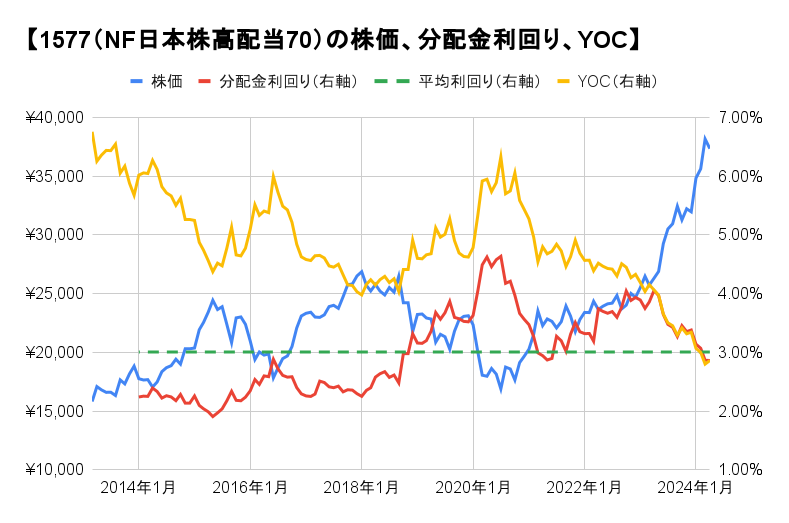

【1577】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。赤い線が利回りで、分配金利回りのことです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

設定されたばかりの2013年3月頃に購入していれば、現在YOCは6.8%ほどになっていました。

平均分配金利回りは3.0%ぐらいです、現在の利回りは2.86%なのでやや低い状態ですね。株価が上昇しすぎて、分配金利回りが下がっているわけですね。

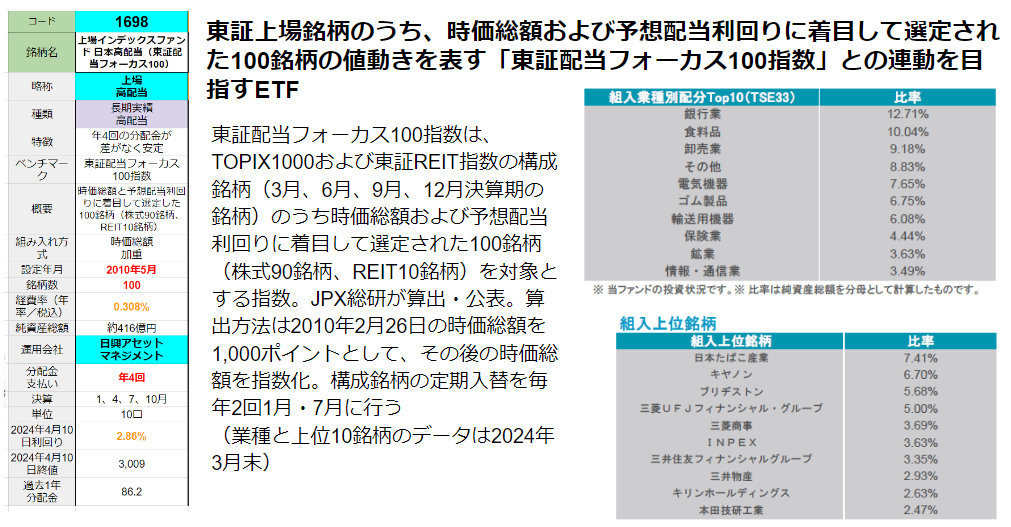

1698(上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100))

【1698】(上場高配当)です。日興アセットマネジメント社の「上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100)」です。

純資産総額は420億円。設定が2010年で、今回の8ETFの中では最古参です。

※クリックで拡大します

TOPIX1000と東証REIT指数の構成銘柄から、時価総額と予想配当利回りに注目した「東証配当フォーカス指数」に連動したETFです。株式90銘柄、REIT10銘柄です。配当利回りの高い銘柄を抽出し、時価総額の大きな順に選ぶイメージです。

米国の高配当ETFには例えづらいですが【DHS】か【HDV】が近いかもしれません。TOPIXの上位銘柄が結構含まれているので、【VYM】っぽさもあります。

セクター上位は銀行業、食料品、卸売業です。業種のバランスはよく、分散されています。

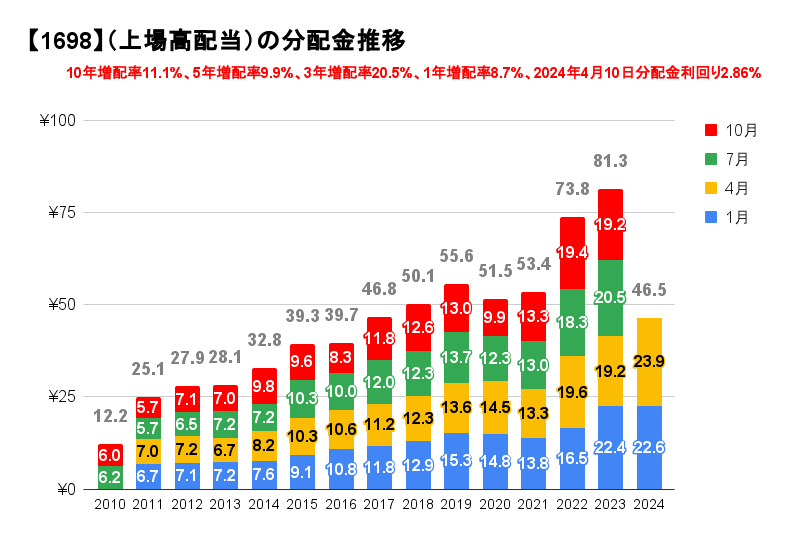

【1698】の分配金の推移は?

分配金の推移です。【1698】は「3月決算・9月決算」と、「6月決算・12月決算」でポートフォリオを分けて同じ比率にします。

そのため、年4回の分配金のブレが少ないのが特徴です。ほとんどの高配当ETFは年4回と言っても、実質年2回みたいな感じなので、そういう意味では、このETFは貴重です。

2022年は分配金がかなり好調でした。年間単位では前年の2021年よりも38.2%増。2023年は前年より10.2%増で好調を維持しています。

直近2024年4月の分配金は23.9円で、前年同期と比べて24.5%増でした。

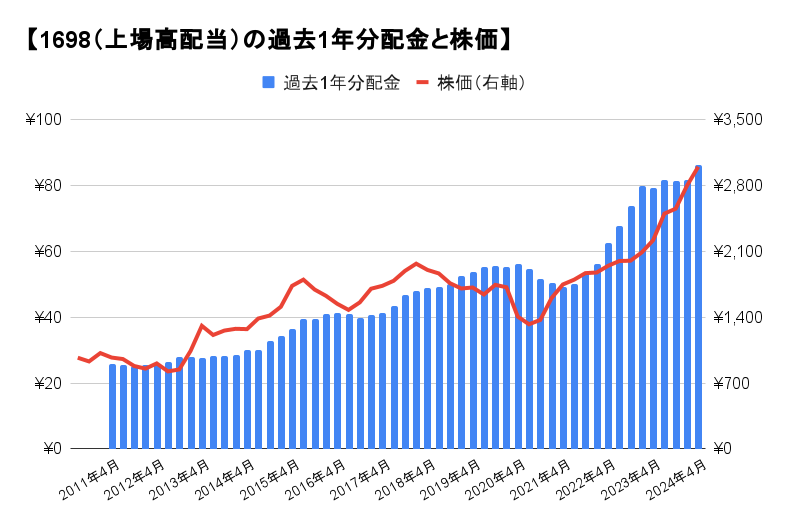

【1698】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。設定から10年以上経過しています。どちらも順調に伸びています。

分配金は2020年後半から2021年後半にかけて停滞しましたが、その後、一気に伸びました。株価もコロナショックの2020年半ばごろは軟調でしたが、現在は高いですね。

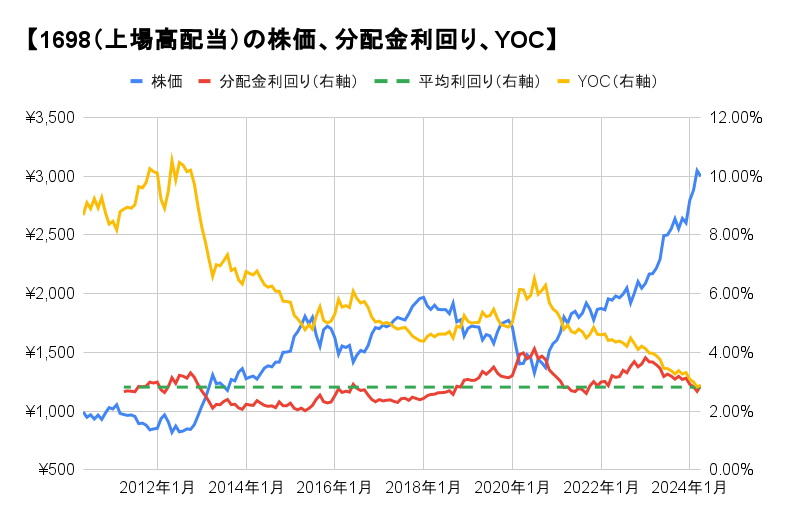

【1698】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。赤い線が利回りで、分配金利回りのことです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在の取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2012年5月頃に購入していれば、現在YOCは10.5%ほどになっていました。長期で見ると、かなり分配金が増えているということです。

平均分配金利回りは2.8%ぐらいなので、現在の分配金利回りは平均と同じくらいです。

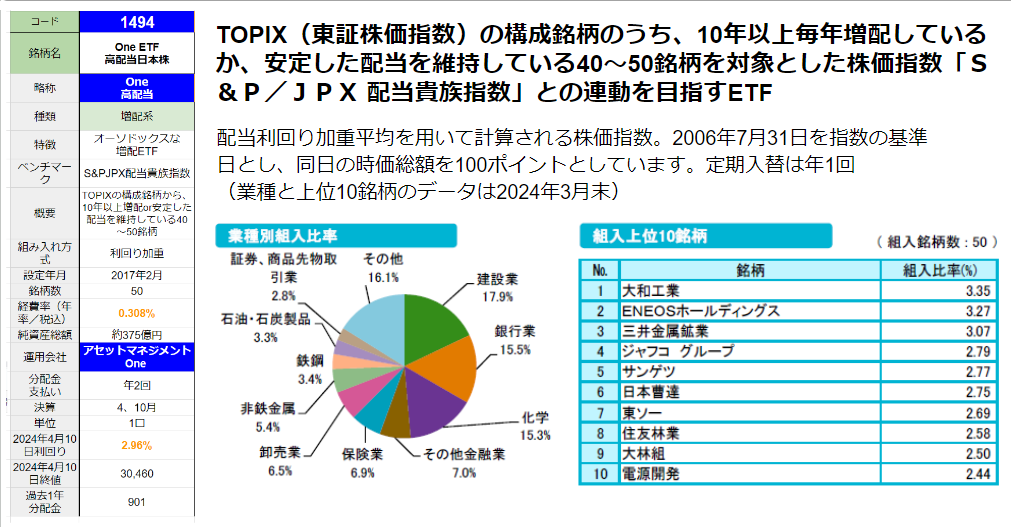

1494(One ETF 高配当日本株)

つぎは【1494】(One高配当)。アセットマネジメントOne社の「One ETF 高配当日本株」です。純資産総額は375億円。

※クリックで拡大します

東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄から、時価総額や流動性などの基準に適合した銘柄のうち、10年以上増配または配当水準を維持などの基準を満たした40~50銘柄が対象です。

配当利回り加重平均なので、配当利回りの高い銘柄が上位になります。

増配ETFで配当利回り加重というと、米国ETFなら【SDY】と同じですね。

業種は建設業がトップです。以下、銀行業、化学、その他金融業と続きます。

増配系が対象で、かつ配当利回り加重なので、組込上位銘柄はマイナー銘柄が目立ちます。

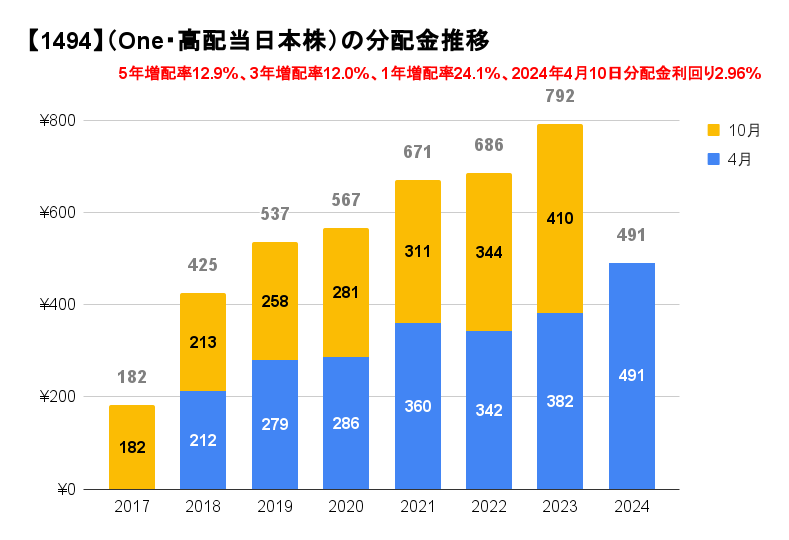

【1494】の分配金の推移は?

分配金の推移です。コロナ・ショックの2020年に減配していないのが、増配系の特徴を現わしています。暴落時に強さを見せるのが、分配金からわかりますね。分配金は年2回なので、少し物足りないという人もいるかもしれません。

2023年の年間分配金は792円で、前年より15.5%増えました。直近2024年4月の分配金は491円で、前年同期と比べて28.5%増でした。

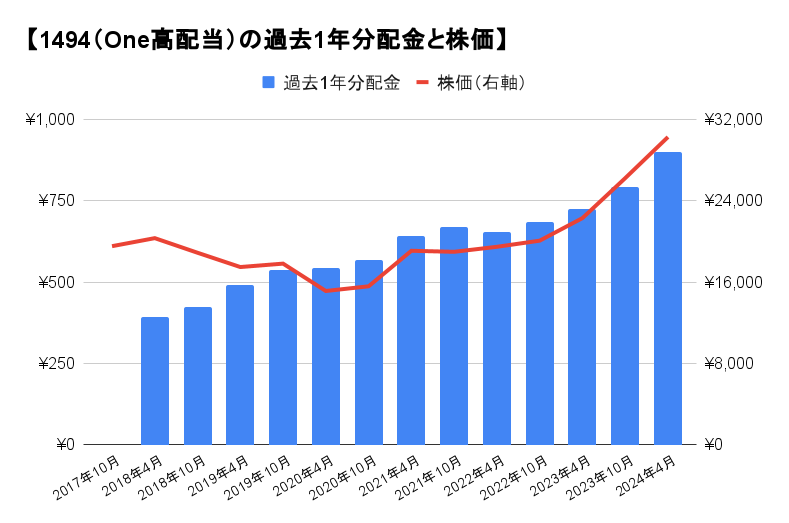

【1494】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。最近の株価はかなり好調です。分配金も着実に増えています。

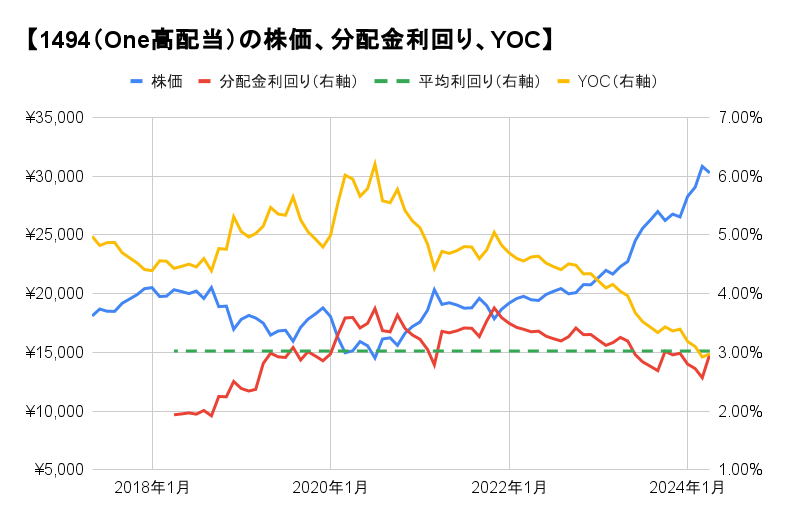

【1494】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。赤い線が利回りで、分配金利回りのことです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在の取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

株価、分配金利回り、YOCです。分配金が増えているわりに、株価があまり上がらなかったですが、最近は他の高配当ETF同様に株高です。

2020年7月頃に購入していれば、現在YOCは6.2%ほどになっていました。長期で見ると、かなり分配金が増えているということです。

平均分配金利回りは3.0%ぐらいなので、現在の分配金利回りは平均と同じくらいです。

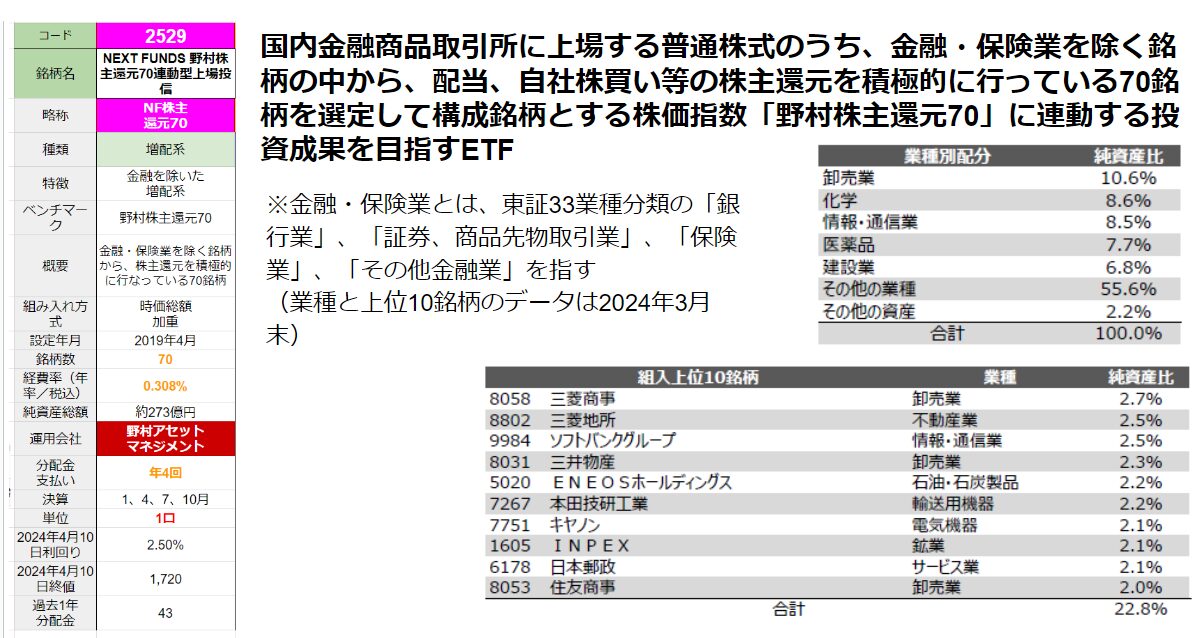

2529(NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信)

【2529】(NF株主還元70)。NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信。純資産総額は270億円です。

※クリックで拡大します

規模の大きな約500銘柄から、過去3年間の実績配当や自社株買い、増資などに基づいた「ネット総還元利回り」の高い70銘柄を抽出します。「金融・保険業」は対象外です。珍しいコンセプトですね。大まかな括りだと、増配ETFですね。時価総額平均を採用し、ウエイト上限は2%です。

金融少なめで株主還元がコンセプトで増配ETFなので、米国ETFなら【HDV】【SDY】【VIG】の中間ぐらいのイメージでしょうか。

業種は卸売り業が10%と多く、化学、情報・通信業、医薬品、建設業と続いており、他の高配当ETFとは異なりやや特殊で、金融以外が満遍なく入っています。

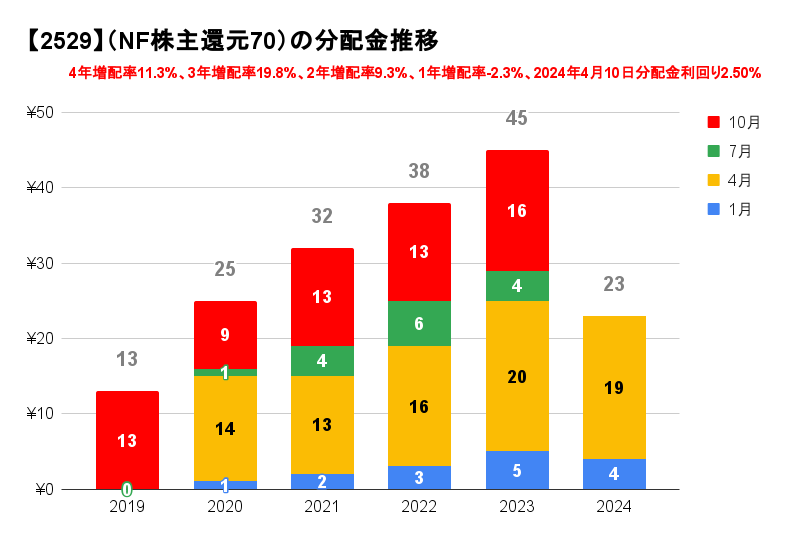

【2529】の分配金の推移は?

分配金の推移です。設定が2019年と最近なので何とも言えませんが順調に増配しています。

2020年に本格的に分配金を支払い始めたので、コロナ・ショックでのダメージがあったかどうかは何とも言えませんね。3年増配率は19.8%と好調です。

2023年までは順調に分配金を増やしました。直近2024年4月の分配金は19円で、前年同期と比べて5.0%減でした。

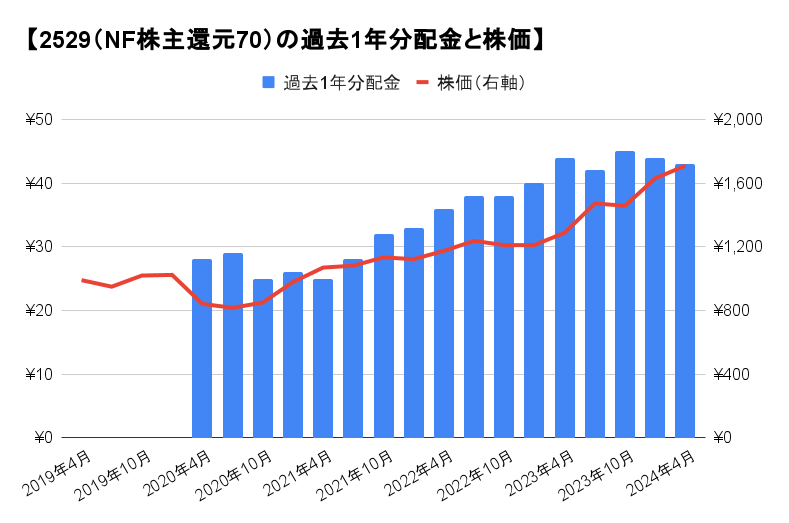

【2529】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

期間は短いですが、分配金と株価、両方ともに順調に伸びています。直近1年の分配金は横ばいですね。

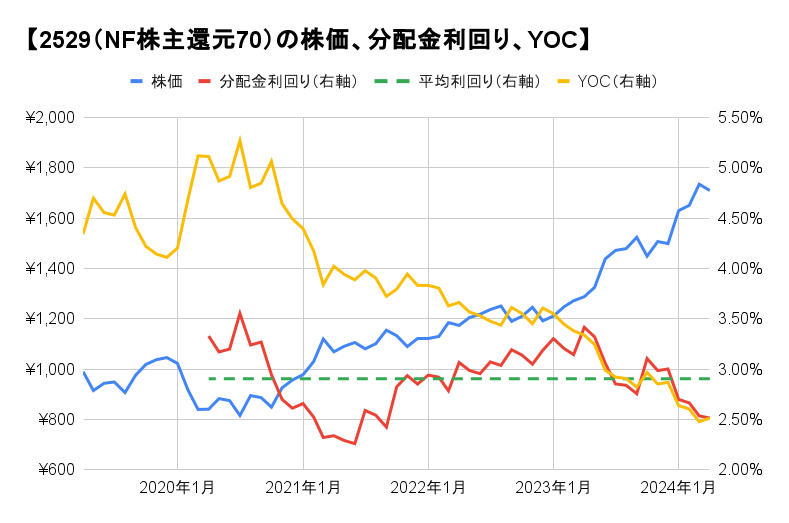

【2529】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。

赤い線が分配金利回りです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。分配金利回りはあまり変化はないです。

青い線の株価は2020年は低迷しましたが、その後はかなりのペースで上昇しています。

黄色の線が、YOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在の取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2020年7月頃に購入していれば、現在YOCは5.3%ほどになっていました。

たとえば、同じ野村アセットマネジメントの【1489】をコアにした場合、サテライトとしてこの【2529】を保有するという方法は相性が良いかもしれませんね。

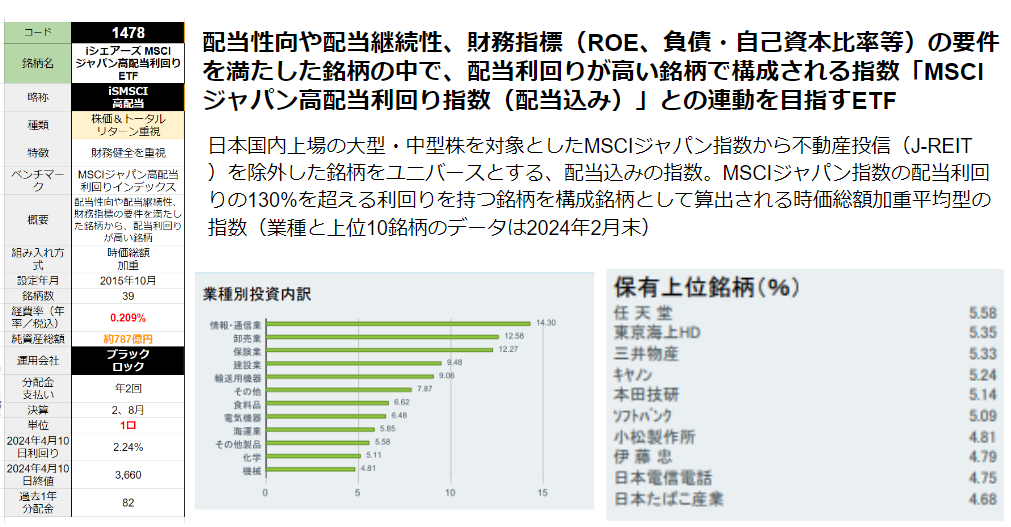

1478(iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF)

つぎは【1478】(iSMSCI高配当)。ブラックロック社の「iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF」です。

※クリックで拡大します

純資産総額は780億円で、3番目に売れています。経費率が0.209%と今回の8ETFの中では最低水準です。

大型株と中型株が対象で、配当性向や配当の継続性、財務指標の要件を満たした銘柄から、配当利回りの高い銘柄で構成される指数と連動しています。

時価総額加重なので大企業が上位を占めており、ディフェンシブな業種が結構組入れられており、インデックスに近いです。

米国ETFなら、同じブラックロック社の【HDV】と【DGRO】を足したようなイメージですかね。

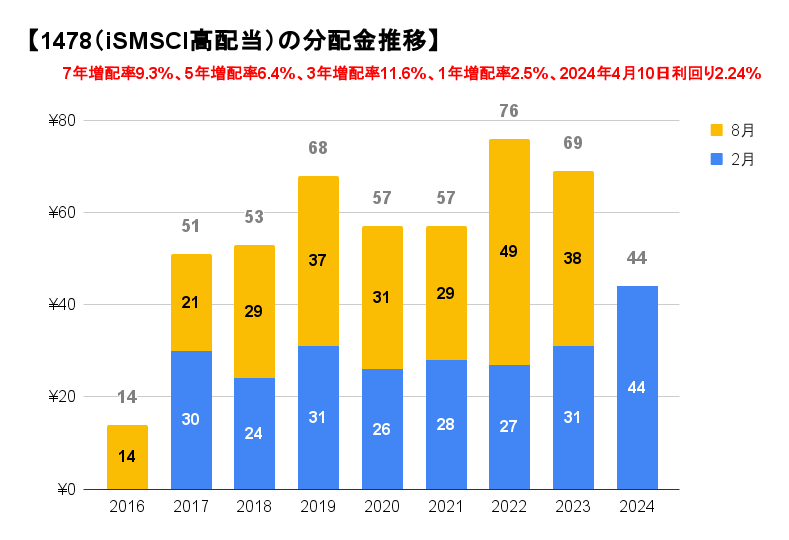

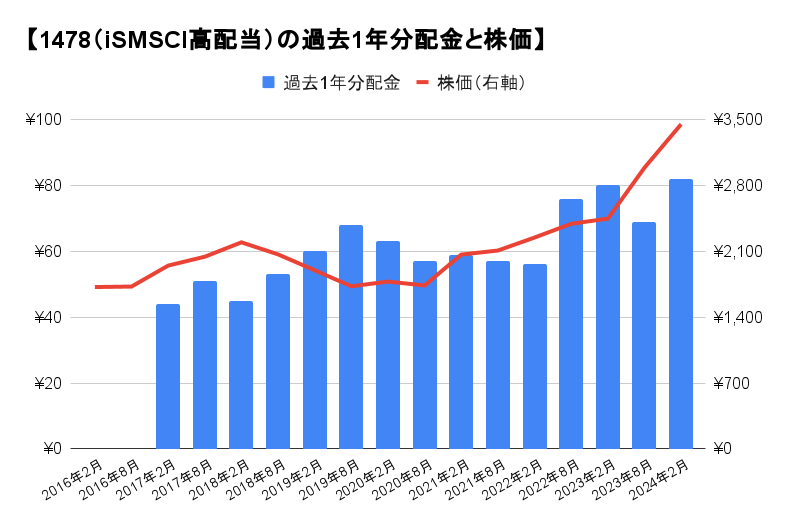

【1478】の分配金の推移は?

【1478】の分配金は年2回支払われます。

2020年と2021年は年間57円とやや低迷していましたが、2022年の8月は49円と一気に増え、年間76円になりました。2023年は年間69円とやや低調。直近2024年の2月は44円と好調です。

【1478】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

2022年の8月に分配金が一気に増えました。直近の株価はかなり上昇しています。

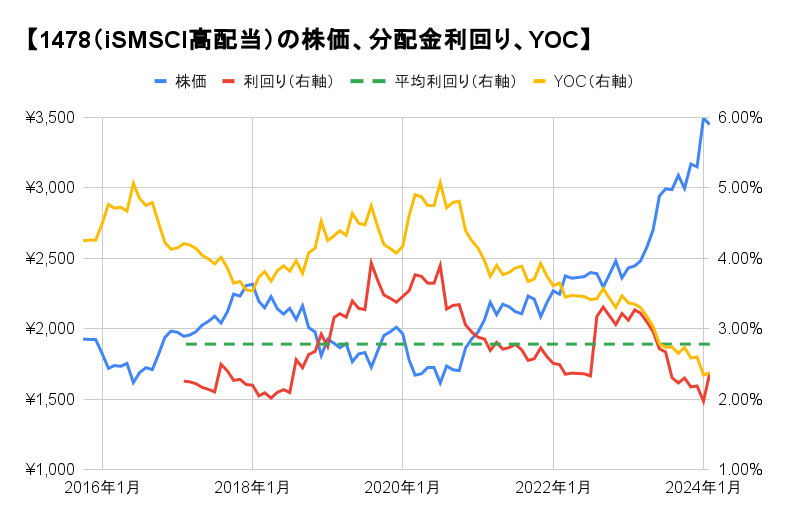

【1478】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。赤い線が分配金利回りです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

青い線の株価は、最近急上昇しています。

赤い線の利回りは、やや不安定です。3.5%を超えることも、2.5%以下もあります。平均分配金利回りは2.8%なので、現在の利回りは少し低いです。

黄色の線が、YOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在における取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2016年6月や2020年7月頃に購入していれば、現在YOCは5.1%ほどになっていました。長期で見ると、分配金は増えていますね。

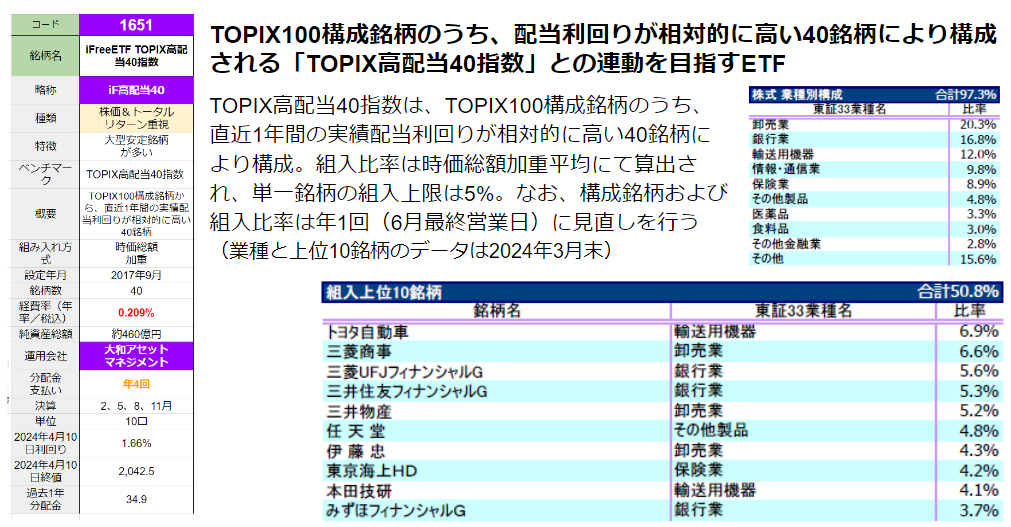

1651(iFreeETF TOPIX高配当40指数)

【1651】(大和高配当40)です。大和アセットマネジメント社の「iFreeETF TOPIX高配当40指数」です。

純資産総額は460億円。経費率が0.209%と今回の8ETFの中では最低水準です。

※クリックで拡大します

TOPIX100のなかから、配当利回りの高い40銘柄で構成。時価総額加重平均で組み入れます。

配当利回りの高い超大型株が対象ですが、時価総額加重平均で組入れるため、分配金利回りは低くなります。現在の分配金利回りは約1.7%と、今回の8つのETFの中でもっとも低いです。

米国ETFで例えるなら、【VYM】の中から高配当銘柄を削ったようなイメージですかね。

上位業種は卸売業、銀行業、輸送用機器。組入上位10銘柄にはメガバンク、商社、メーカーの日本を代表する企業が入っています。

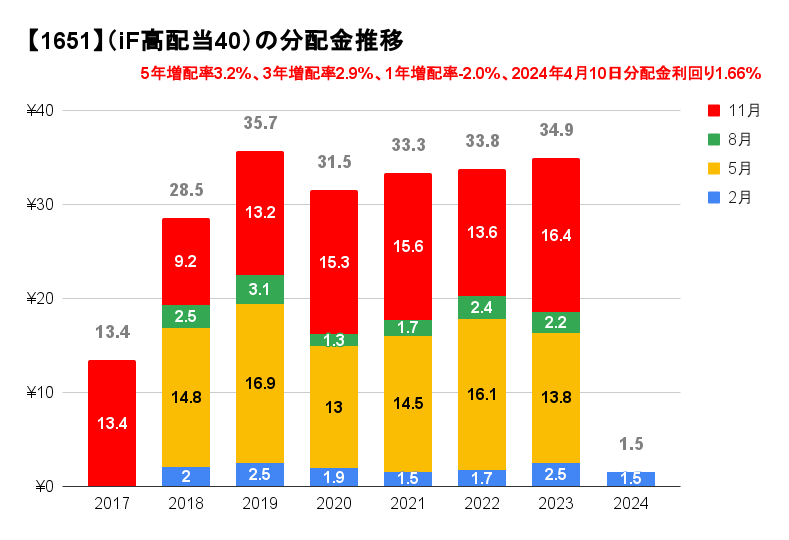

【1651】の分配金の推移は?

分配金の推移です。2018年以降は、横ばいです。2022年に増えているETFが多い中、それほど増えていません。

2023年の年間分配金は34.5円。前年より3.3%増えました。

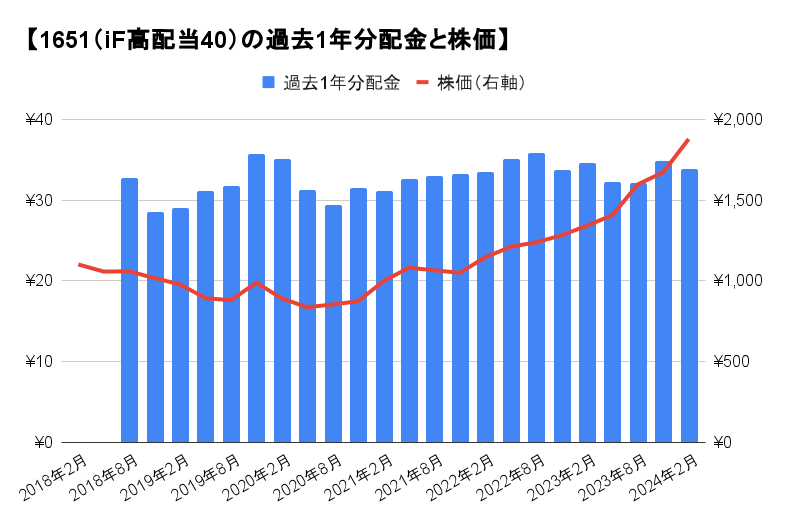

【1651】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。株価は2021年初頭から上昇しています。ただし、分配金は横ばいですね。

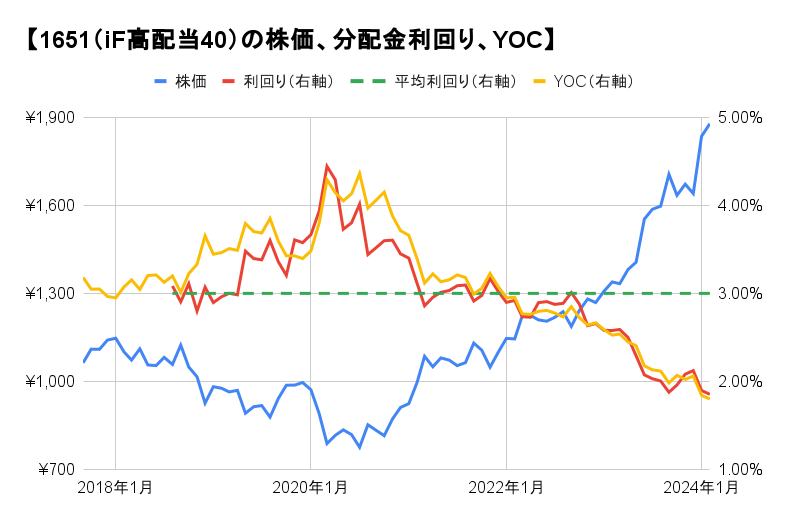

【1651】を過去に買った場合は?

株価、分配金利回り、YOCです。2021年以降株価がかなり上がっていますが、分配金は横ばいのため、分配金利回りは下がっています。2020年は分配金利回り4%以上でしたが、最近は2%を切っています。株価上がりすぎ&分配金の伸びが今ひとつですね。

上位銘柄の比較

それぞれのETFの組入上位10銘柄を比較します。

※クリックで拡大します

【1489】は配当利回りの高い大型株が中心ですね。銀行業が3銘柄、海運が2銘柄と多いですね。

【2564】も配当利回りは高いですが、時価総額1000億円以上が対象なので、マイナーな中小型株が目立ちます。

【1577】は均等加重なので、あまり上位銘柄を意識する必要はありません。中型株が中心。

【1698】は大型株で配当利回りの高い銘柄が上位です。日本たばこ産業、キヤノンなど12月決算銘柄が他のETFよりも多いのが特徴です。

【1494】は【2564】と同様に中小型株が多いです。地味な増配銘柄が中心。

【2529】も増配銘柄中心ですが、【1494】よりは規模の大きな銘柄が目立ちます。商社が3つ入っていますね。

【1478】、【1651】は超大型株が多く、日本を代表する企業ばかりです。あまり配当利回りの高くない銘柄も入っています。【1478】は商社、携帯キャリア、【1651】は商社、銀行、自動車が目立ちます。

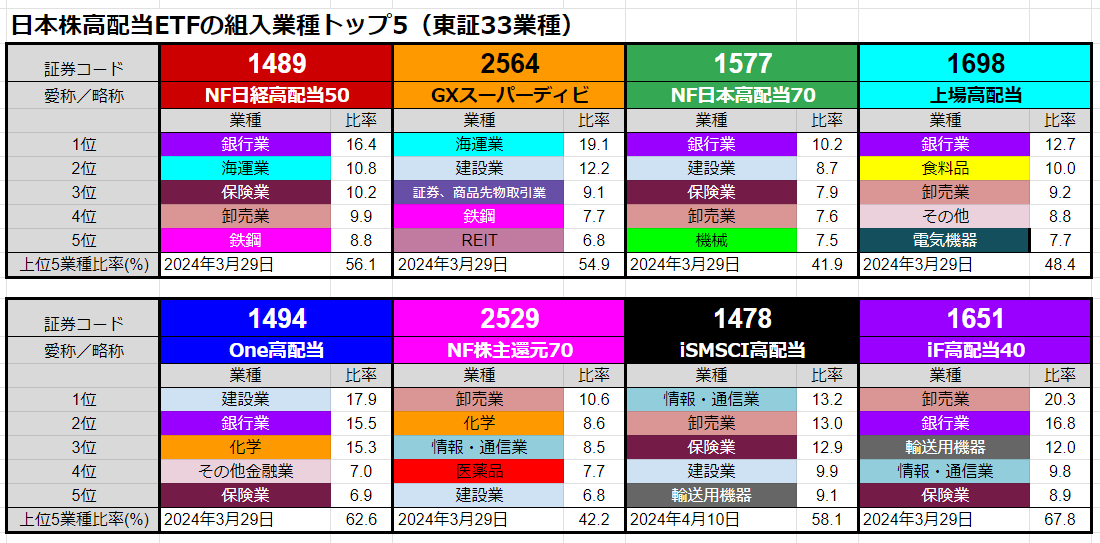

上位業種はどのような傾向か?

それでは組入銘柄の上位5業種を比較します。東証33業種です。

※クリックで拡大します

銀行業は5つのETFに入っています。【1489】【1577】【1698】で首位、【1494】【1651】は2位です。

卸売業が6つのETFでトップ5に入っています。商社のことです。【2529】【1651】は首位です。

【1494】【2529】は増配系ETFです。建設業と化学がトップ5に入っている点が共通しています。

【1478】【1651】は卸売業、情報・通信業、保険業、輸送用機器と4つの業種が重複しています。TOPIXと少し似ています。ちなみにTOPIXの上位は電気機器、輸送用機器、卸売業、情報・通信業、銀行業です。

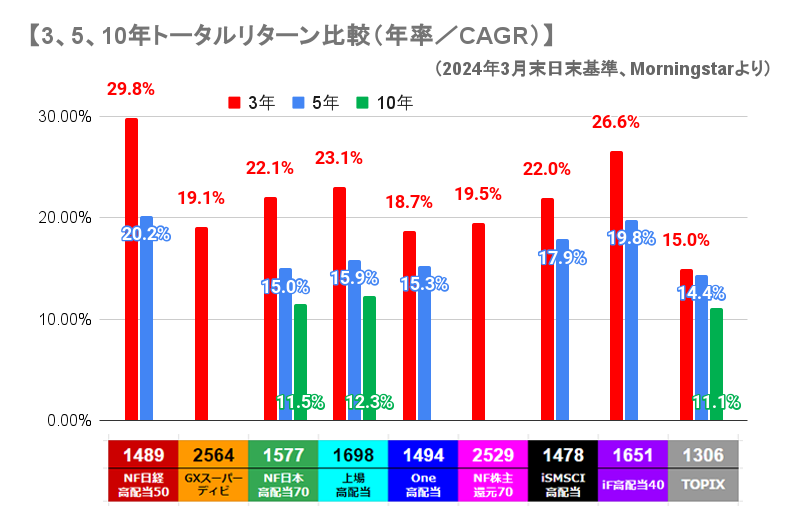

トータルリターンを比較する

トータルリターンを比較します。トータルリターンとは分配金を再投資した株価リターンのことです。2024年3月末基準のデータです。期間は3、5、10年で、年率です。

参考として、一番右にTOPIX連動型ETF【1306】のデータも入れておきます。

【1489】が3年リターン29.8%、5年リターン20.2%で、どちらもトップです。純資産総額がトップなのも納得です。

【1651】は3年リターン26.6%、5年リターン19.8%で、どちらも2番目によいです。

【1698】は3年リターンが23.1%で3番手。【1478】は5年リターン17.9%で3番手。

増配系の【1494】、【2529】は3年リターン19%前後で、他のETFよりやや劣っています。

10年リターンは2ETFしかありませんが、【1698】が12.3%、【1577】が11.5%です。

TOPIXの【1306】と比較すると、いずれの期間でも高配当ETFが優勢ですね。

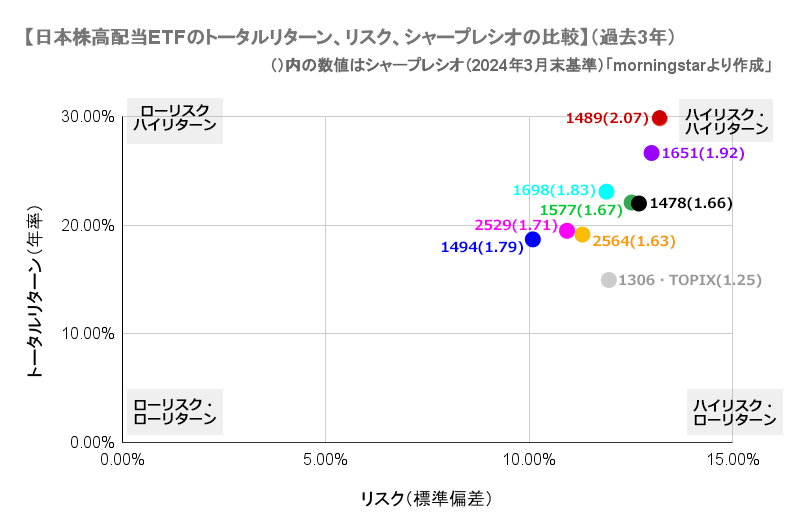

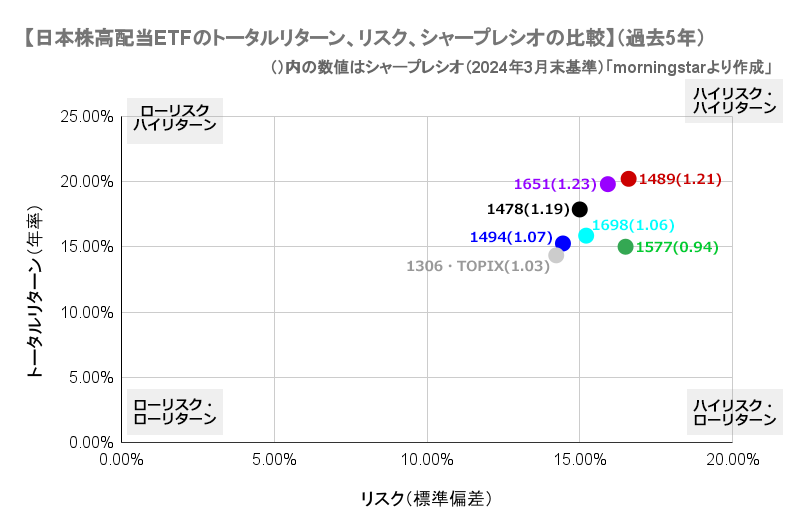

トータルリターン、リスク、シャープレシオを散布図で比較

トータルリターン、リスク、シャープレシオを比較します。縦軸がトータルリターン、横軸がリスク、括弧の中の数値がシャープレシオです。

シャープレシオは投資効率の良さを示したものです。トータルリターンが高く、リスクが低いと、シャープレシオは高くなります。

表の左上が「ローリスク・ハイリターン」で理想です。右下が「ハイリスク・ローリターン」で良くないです。ただし、一般的にはリターンが大きいとリスクも大きくなると言われています。

まずは3年です。【1489】がトータルリターンが圧倒的で、リスクも高く、シャープレシオは2.07です。

【1651】はトータルリターンは2番手で、リスクはやや抑えられており、シャープレシオは1.92。残りの中では、シャープレシオは【1698】が1.83と3番目にいいですね。

【1494】、【2529】は増配系だけあって、リスクが低いですね。

5年のシャープレシオはどうか?

続いて5年です。【2564】【2529】はありません。

こちらもトータルリターンは【1489】がもっとも高く、シャープレシオは1.21。

【1651】はトータルリターンは2番手ですが、リスクが低いのでシャープレシオは1.23で、もっとも高いです。

【1478】はトータルリターンは3番手で、リスクはさらに低く、シャープレシオは1.19。

【1494】はトータルリターンは【1698】や【1577】とほぼ同じですが、リスクが低いので、シャープレシオ1.07となかなかです。

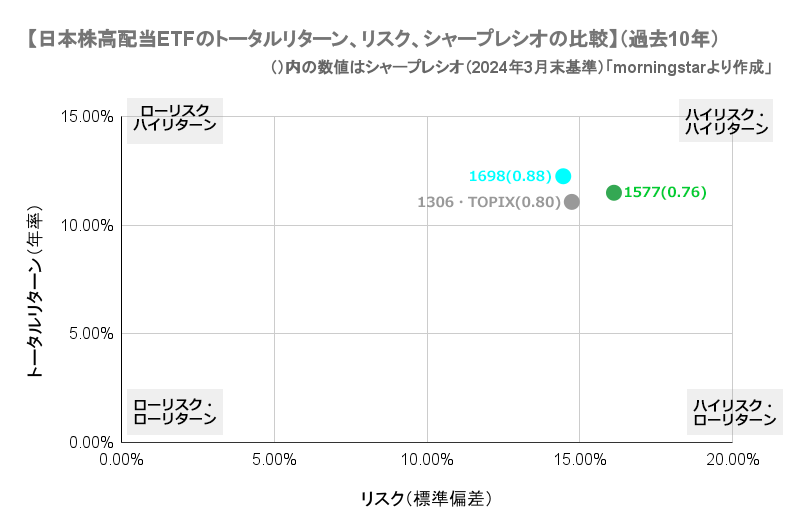

10年のシャープレシオはどうか?

最後に10年です。【1698】【1577】のみです。

トータルリターン、リスク、シャープレシオ、いずれも【1698】に軍配が上がっています。シャープレシオは【1698】が0.88、【1577】が0.76。

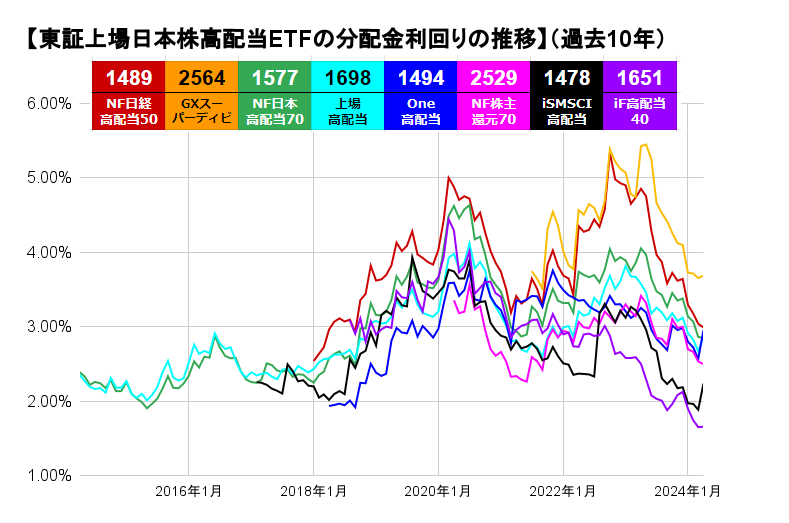

分配金利回り推移を確認しよう

それでは過去10年の分配金利回りの推移を比較しましょう。分配金利回りは過去1年分配金から算出しました。株価は月に1度、月末のものです。

分配金を支払い始めてから1年後から分配金利回りが出ますので、【1698】【1577】以外は、途中からの登場です。

現在の分配金利回りは【2564】が約3.7%で一番高く、【1489】と【1494】が約3.0%。【1698】と【1577】が2.9%ぐらいです。

10年の期間で8つもグラフがあると、ごちゃついており、少しわかりづらいですね。

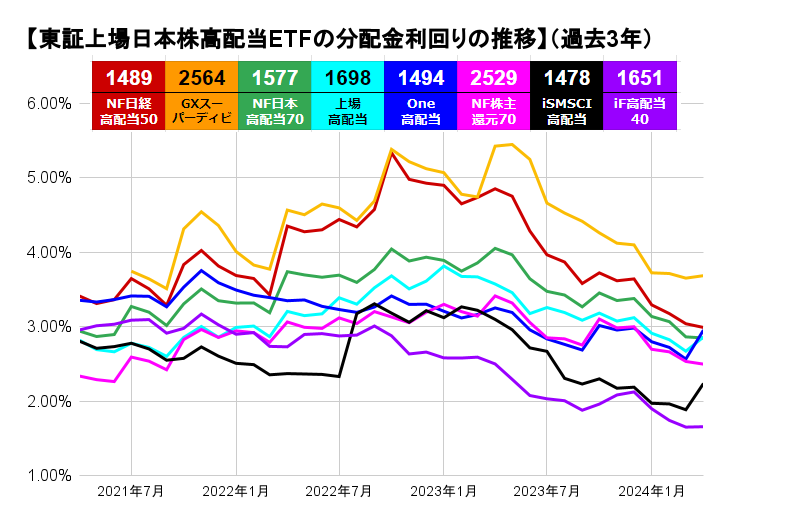

過去3年の分配金利回りの推移

過去3年の分配金推移を見てみましょう。

【2564】がいずれの期間も最も分配金利回りが高いですね。

【1489】が2番目に高いですね。ただし最近は株価が上がりすぎてしまい、以前よりも分配金利回りが下がっています。

3番手以降は接戦です。【1651】は2022年の後半以降、もっとも分配金利回りが低いです。

平均分配金利回りから分配金利回りの目安を考える

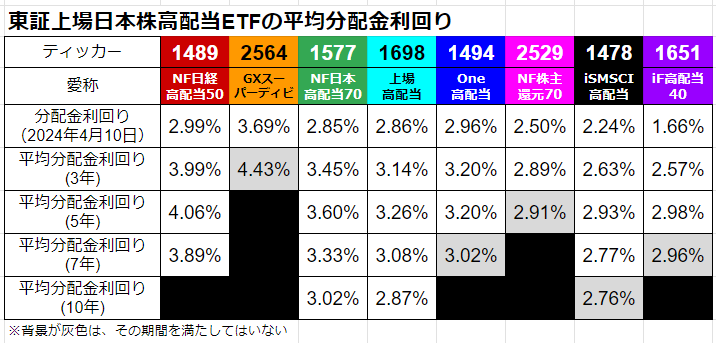

こちらは現在の分配金利回りと、過去3年、5年、7年、10年の分配金利回りの平均です。

いずれのETFも現在の分配金利回りが、過去の平均分配金利回りと比べて低いです。

人気ETFの【1489】は現在の分配金利回りが低いですね。現在が約3%で過去の平均は4%ぐらいなので、1%ほど低いです。

【1651】も現在は約1.7%で、過去の平均は3%弱なので、1%以上低いですね。

現在の分配金利回りだけで判断するのではなく、同時に過去3年や5年なども照らし合わせて、分配金利回りの全体的なイメージを持つことで、そのETFに対する認識を深めましょう。

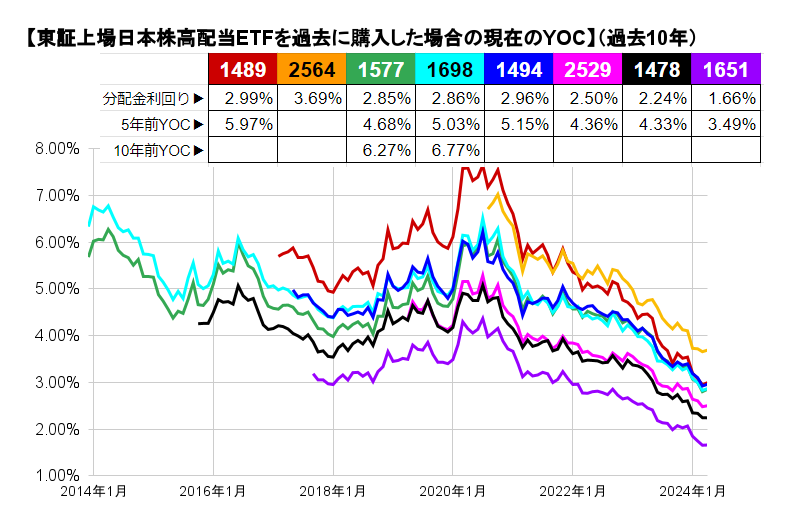

過去に購入したら、現在YOC(取得価額に対する利回り)はどうなったか?

過去にETFを購入していた場合、現在、取得価額に対する利回り(YOC)はどのくらいになっているかというグラフです。いわゆる自分利回りというやつです。

グラフが左肩上がりなら、増配しており、株価が好調というイメージです。

上の表は、5年前や10年前に購入したら、現在YOCがどうなっているかというデータです。

このコンテンツの最初の説明で、8つのETFを4種類に分類したのを覚えていますか。このライバル同士を比較しましょう。

「高配当」に分類したのが【1489】、【2564】。分配金利回りがもっとも高いカテゴリですね。結構重なっています。

「長期実績高配当」は【1577】、【1698】。もっとも古くからあるETFで、似ていますが、わずかに【1698】が優勢です。

「増配系」は【1494】が【2529】を上回っています。前回はほぼ同じでしたが、直近の分配金の差が出ました。

「株価&トータルリターン重視」が【1478】、【1651】。もっとも分配金利回りが低いですね。直近の分配金が好調だった【1478】が優勢です。

8つ全部で見ると、高配当に分類されている【1489】と【2564】が、現在の分配金利回りが高く、増配率もなかなかなので、早い時期に買っていると現在のYOCが高くなっていますね。長期実績高配当の【1698】と【1577】の実績も捨てがたいですね。

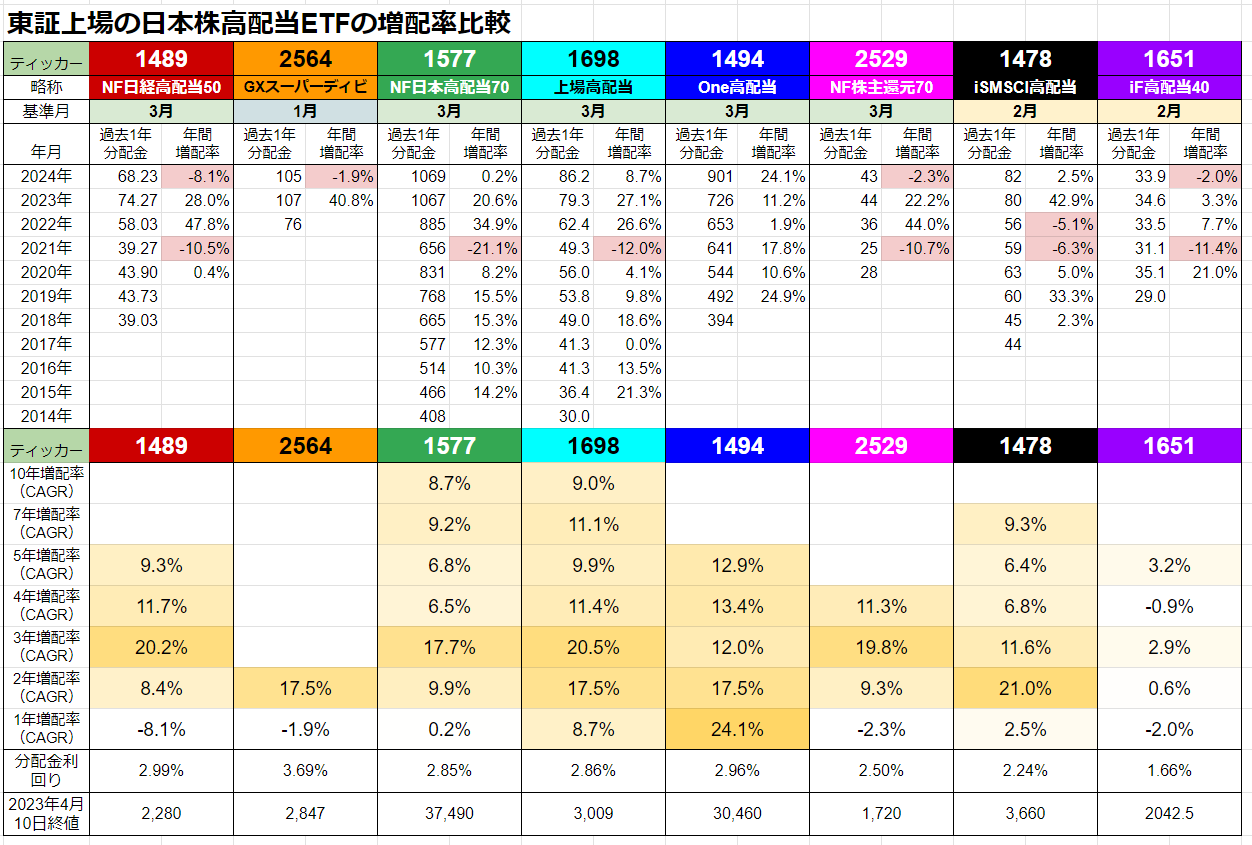

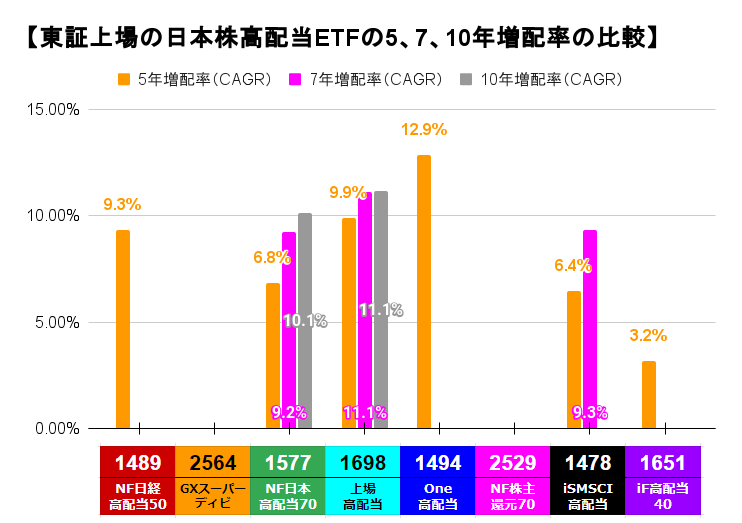

過去の増配率は?

増配率を見ていきましょう。表の上段は1年ごとの過去1年分配金と、前年からの増配率です。背景ピンク色がマイナスです。

※クリックで拡大します

表の下段は現在を起点とした1年~5年、7年、10年の増配率。年平均をCAGR(Compound Annual Growth Rate/年平均成長率)で計算します。背景のオレンジ色が濃いほど、増配率が高いという意味です。この部分をグラフで見てみましょう。

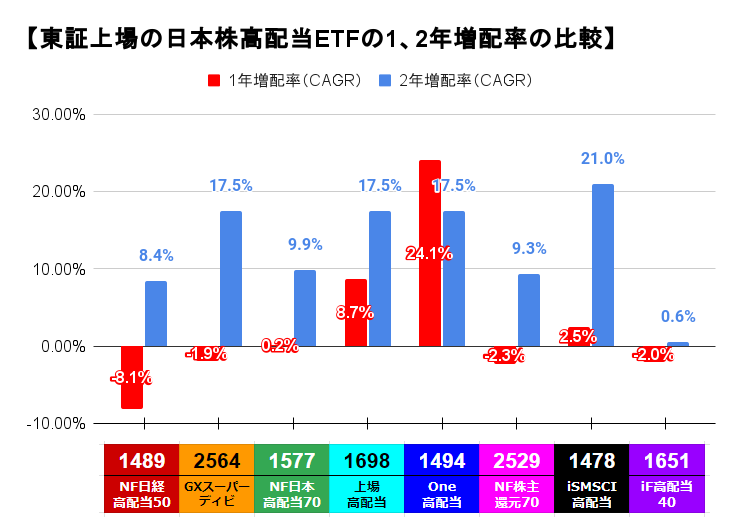

1年、2年増配率は?

まずは1年、2年増配率です。

1年増配率は【1494】が24.1%と圧倒的にトップ、【1698】が8.7%で2番手。【1489】はマイナス8.1%と不調です。

2年増配率は【1478】が21%とトップ。【2564】【1698】【1494】が17.5%で2番手グループです。

1年と2年増配率では【1494】が素晴らしく、【1698】もなかなかでした。

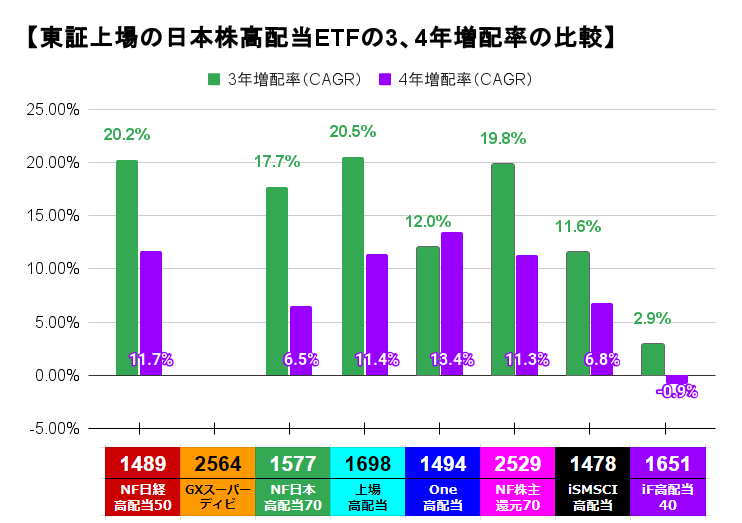

3年、4年増配率は?

3年、4年、増配率を見てみましょう。【2564】はありません。

3年増配率は【1489】、【1698】、【2529】が20%前後で、素晴らしいです。

4年増配率は【1494】が13.4%とトップ。【1489】【1698】【2529】が11%台で2番手グループです。

3年と4年増配率では【1489】、【1698】、【1494】、【2529】が素晴らしかったですね。

5年、7年、10年増配率は?

5年、7年、10年増配率を見てみましょう。【2564】【2529】はありません。

5年増配率は【1494】が12.9%で首位です。

7年と10年増配率はあまりデータはありませんが、【1698】がいずれも一番良かったです。

全体的にみると、【1698】と【1494】が安定して増配しています。

前回の4カ月前は【1489】、【2529】が素晴らしかったですが、今回は大幅に変更となりました。

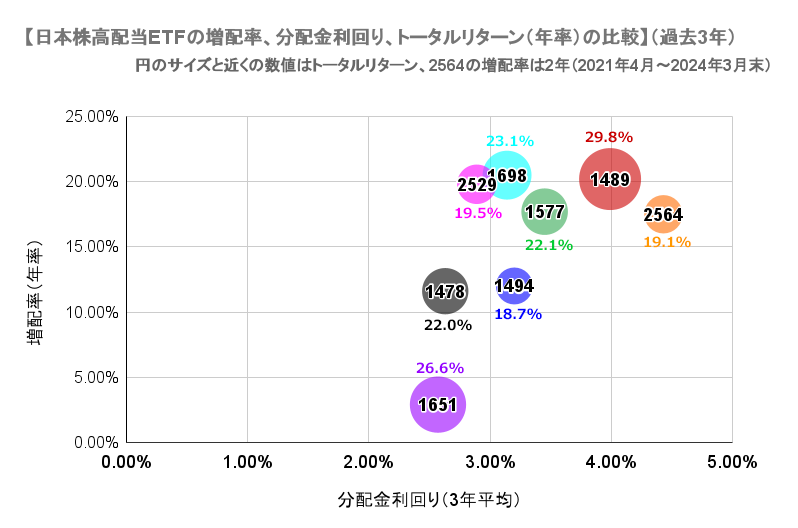

増配率、分配金利回り、トータルリターンを比較しよう

増配率、分配金利回り、トータルリターンをバブルチャートで比較します。

縦軸が増配率、横軸が分配金利回り、バブルの大きさがトータルリターンです。バブルの近くの数値もトータルリターンです。

まずは3年です。【1489】がトータルリターンが首位で、増配率と分配金利回りは2位と素晴らしいです。

【1651】はトータルリターンが26.6%と2番目によいです。ただし、分配金利回り、増配率がもっとも低いです。

【2564】は分配金利回りが4.4%で最も高く、増配率もまずまずです。

【1698】は増配率が20.5%でトップです。

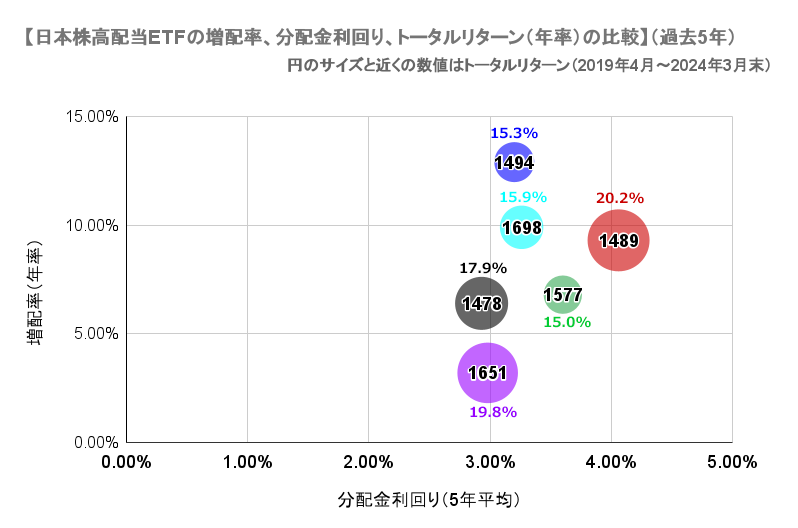

増配率、分配金利回り、トータルリターンの5年を比較

続いて5年を見てみましょう。【2564】と【2529】はありません。

【1489】が分配金利回り、トータルリターンがトップで、増配率も9.3%となかなか高いです。

【1494】は増配率が15.3%と極めて高いです。

【1651】はトータルリターンは高いですが、増配率と分配金利回りはやはり低いですね。

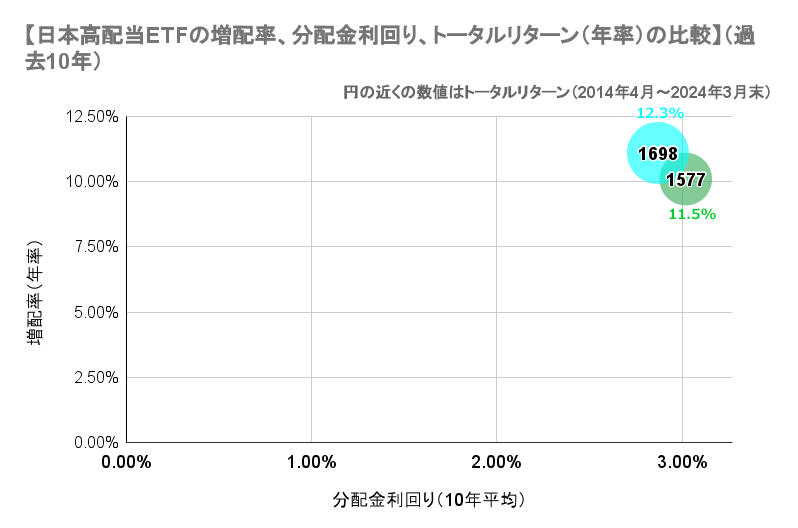

増配率、分配金利回り、トータルリターンの10年を比較

最後に10年を見てみましょう。長期実績高配当の【1698】と【1577】のみです。

トータルリターンは【1698】が12.3%、【1577】が11.5%なので、【1698】が優勢。

増配率も【1698】がやや優勢、分配金利回りはわずかに【1577】が優勢。

総合的に考えると【1698】がわずかに上ですかね。

将来YOCはどうなるか

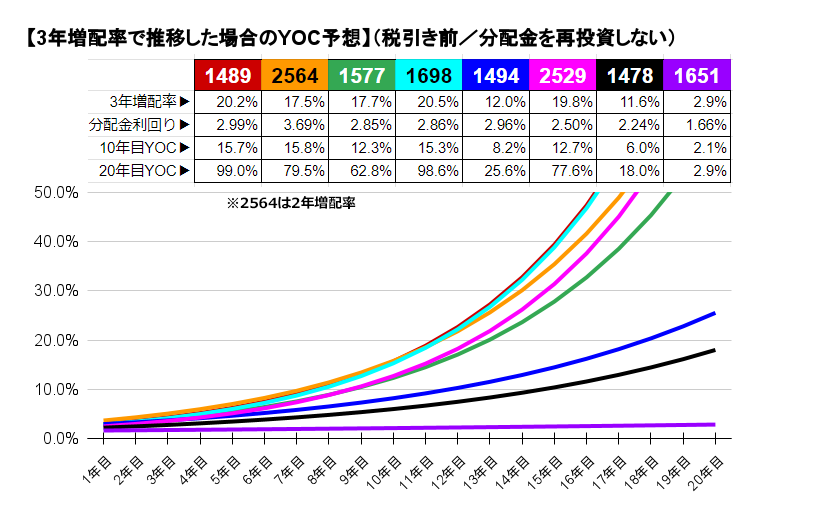

それでは、いまETFを購入したら、将来、取得価額に対する利回り(YOC/Yield On Cost)がどのくらいになるのかをシミュレーションします。

現在の分配金利回りに過去の増配率を当てはめて計算していきます。3年、5年、10年の増配率を使用します。

「分配金は再投資しない。税引き前」という設定にします。

現在の分配金利回りは【2564】が3.7%と最も高く、【1489】【1494】【1698】【1577】が3%弱ぐらいで2番手集団は混戦です。

まずは3年増配率を使った将来YOC予想です。

3年増配率は【1698】と【1489】が20.5%と20.2%とほぼ互角で最も高いです。

グラフは【1698】と【1489】がほぼ同じで重なっています。

20年目のYOC予想は、首位は【1489】で99%、差なく2番手は【1698】で98.6%、3番手は【2564】で79.5%、差なく4番手は【2529】で77.6%、5番手は【1577】が62.8%でした。

ほとんどのETFが素晴らしい数値を叩き出しましたが、【1651】は今ひとつです。

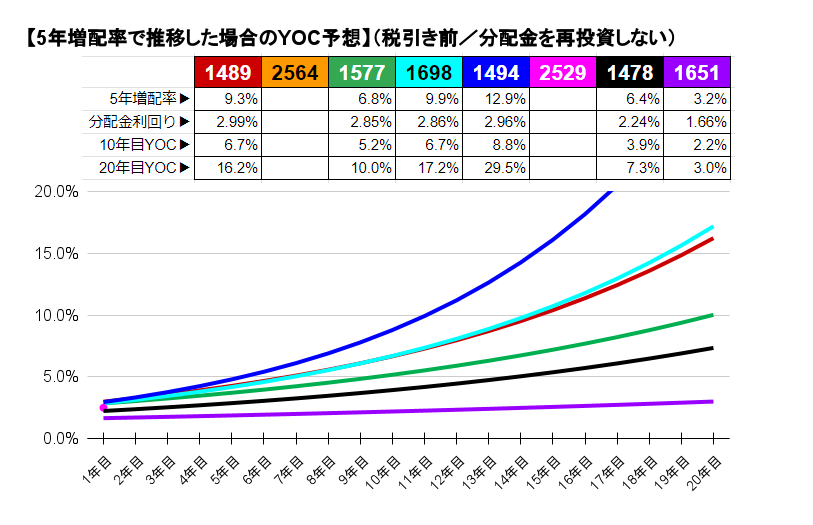

5年増配率から将来YOCを予想する

続いて5年増配率を使った将来YOC予想です。【2564】と【2529】はありません。

5年増配率は【1489】が12.9%でもっとも高く、【1698】が9.9%、【1494】が9.3%と続いています。

20年目のYOC予想は、首位は【1494】で29.5%とダントツです。2番手は【1698】で17.2%、差なく3番手は【1489】で16.2%でした。

【1494】は3年増配率の時はイマイチでしたが、5年増配率を使ったYOC予想は素晴らしいですね。

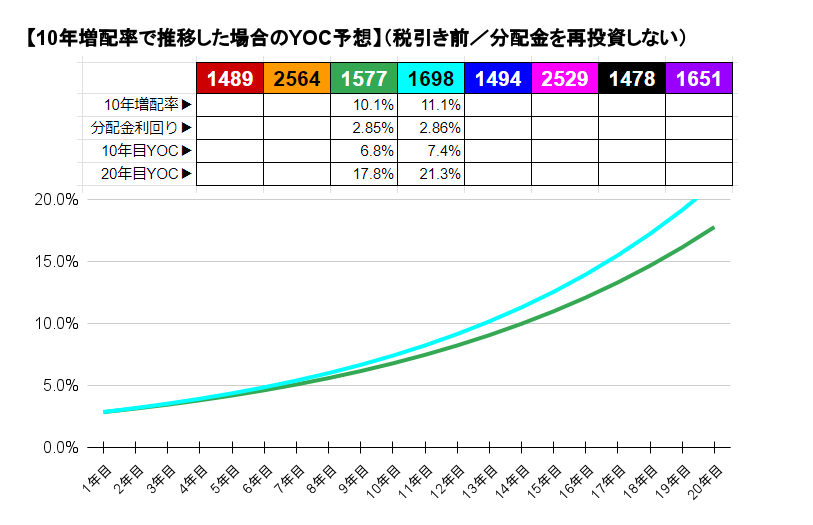

10年増配率から将来YOCを予想する

最後は10年増配率を使った将来YOC予想です。【1577】と【1698】、長期実績高配当の2つのみです。

10年増配率は【1698】が11.1%、【1577】が10.1%でした。

20年目のYOC予想は、【1698】が21.3%、【1577】は17.8%でした。【1698】が上回っています。

この両ETFは3年や5年増配率を使った場合の数値も【1698】が上回っていました。

全体的に見ると、【1698】と【1489】が素晴らしかったです。増配系の【1494】もかなりよかったです。【1577】は高いレベルで安定していました。

【2564】と【2529】は3年増配率のみでしたが、かなり高い水準でした。

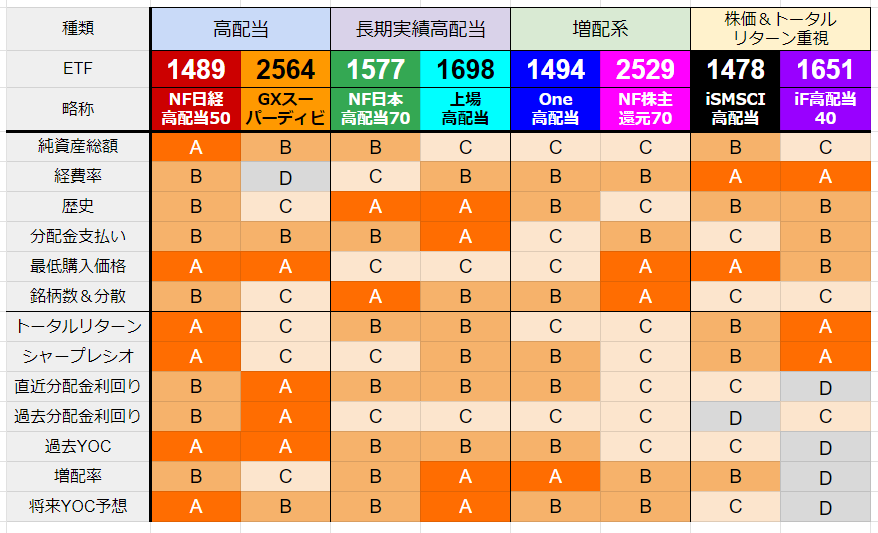

それぞれの項目をまとめると?

これまで取り扱ったのデータをランクづけしました。「A」が最高で「B」「C」「D」の順です。相対比較で、やや強引に差をつけました。参考程度にしてください。

【1489】が素晴らしいです。「A」が多く「C」以下がないですね。純資産、トータルリターン、シャープレシオ、過去や将来のYOCという注目したいデータに「A」が並んでいます。

【2564】は分配金利回りが素晴らしく、高配当特化型ですね。

【1577】は歴史と銘柄分散がよかったです。

【1698】は歴史と分配金支払いのバランス、増配率、将来YOC予想が良かったですね。

【1494】は今回の分配金が好調だったため、増配率が素晴らしいですね。

【2529】は前回のデータは良かったですが、直近の分配金が今ひとつなので、データは悪くなりました。

【1478】は直近の分配金がよく、4カ月前よりもデータが改善されました。【1651】よりも配当関連のデータが良いですね。

【1651】は経費率が低く、トータルリターンやシャープレシオが優れていました。配当面は厳しい結果でした。

ランキングの数をまとめると?

ABCDの数値をまとめたデータです。

「A」の数は【1489】が6個で最多です。次点が【2564】、【1698】で4個です。

「B」の数は【1489】、【1577】、【1494】が最多で7個、【1698】が6個で続いています。

「A」と「B」の数の合計は【1489】が13個で最多、【1698】が10個で2番手、【1577】が9個で3番手です。

「C」の数は【2529】が7個で最多、【1489】はゼロです。

「D」の数は【1651】が4個ありました。

まとめ

直近の分配金は、【1494】が491円で前年同期と比較して28.5%増と好調でした。【1698】は23.9円で、前年同期と比較して24.5%増とこちらも好調でした。【1478】は直近の2月が44円で、前年同期と比較して41.9%増でした。

【1489】が最近の分配金は横ばいが続いていますが、データ面では素晴らしかったです。

【2564】は高配当特化型ETF。組入れ銘柄はやや不安定。

【1577】、【1698】は長期実績のある高配当ETF。どちらのETFも安定感があります。【1698】は年4回の分配金のブレが少なく、日本株高配当ETFでは貴重な存在です。直近の分配金も好調でした

【1494】、【2529】は増配系ETF。コンセプトは【1494】が増配、【2529】が株主還元です。

【1494】は直近の分配金が素晴らしく、データもよくなりました。マイナー銘柄が多く、サテライト向き。【2529】は金融が対象外なので、暴落時により強さを発揮しそうです。最近の分配金は今ひとつです。

【1478】と【1651】は高配当というよりは中配当でインデックスに近いETF。ただTOPIXよりはトータルリターンが優れていました。【1478】は直近の分配金が良かったですね。

どのETFを買っても大失敗ということはなさそうです。規模の大きな8つのETFなので、売れ行きと株価上昇の実績があるというわけですね。ただ最近は株高で全体的に分配金利回りは下がっています。

ウィブル証券では初回入金&取引キャンペーン、お友達紹介キャンペーンなどを実施中【PR】

1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)を徹底分析!

2529(NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信)についてまとめました