2022年12月のETFの分配金が出揃いました。最新の分配金情報をもとに、米国を代表する高配当・バリュー・増配系16ETFのデータを徹底比較します。いわゆる高配当と言われるETFが中心です。

対象はこの16ETF。結構マニアックな内容もあります。米国の高配当ETFの奥深さを知ることもできるはずです。

前半は16ETFのコンセプトや経費率、規模。利回り、トータルリターンなど基本データなどを比較します

中盤は、2022年12月の最新分配金や増配率などに迫ります

後半は、増配率を使って将来のYOCを予測

終盤に、今回のデータをランク付けし、各ETFごとの分配金グラフを徹底紹介します

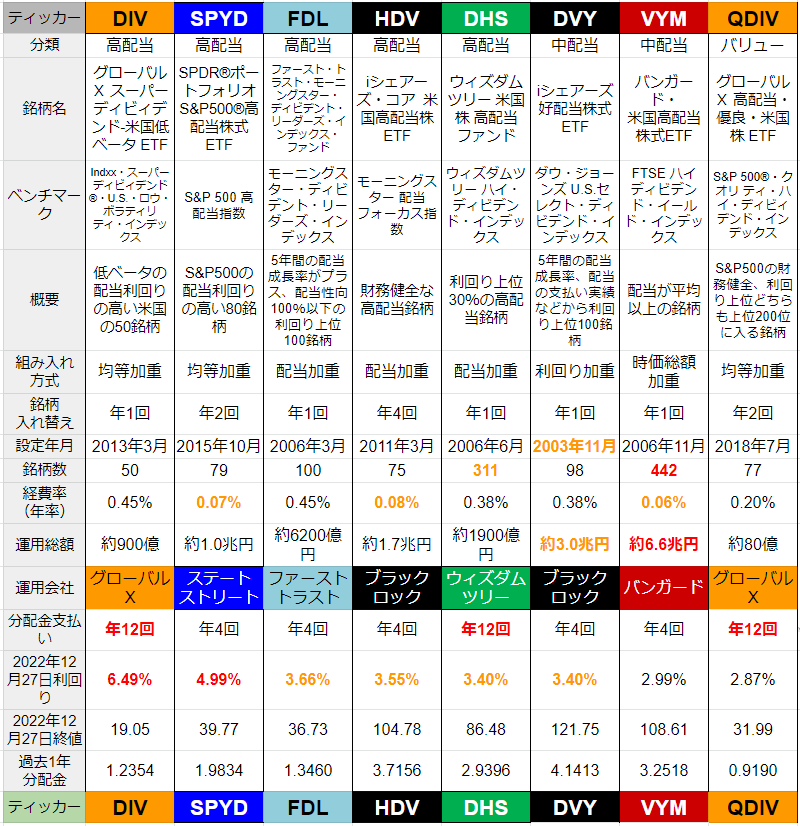

米国が対象の高配当・増配・バリュー16ETFの基本データ比較

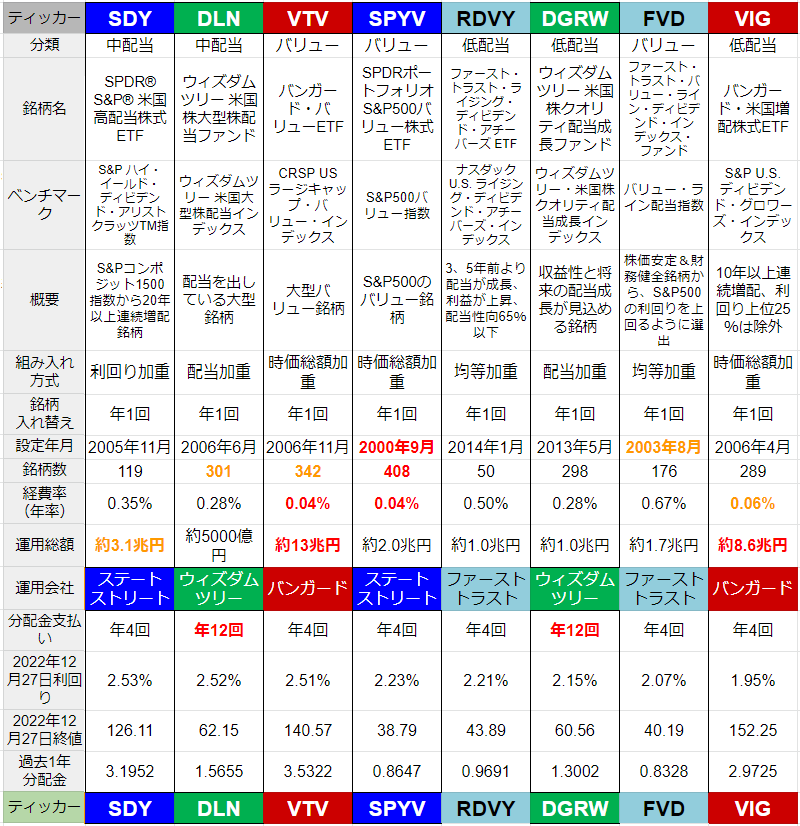

今回取り上げる16ETFの基本データの一覧です。数が多いので、2段に分けます。左から利回りの高い順に並んでいます。

今回のコンテンツのグラフは、基本的に利回りの高い順に左から並べます。【DIV】から始まり、【VIG】で終わります。

表の中の数値が他のETFと比較して優れている場合は赤字にしました。なかなか素晴らしいデータはオレンジ色です。

上段は利回りの高い、いわゆる高配当ETFが並んでいます。下段は連続増配ETFや財務の健全などを重視する利回りが少し低めのETFになります。

この表の項目ごとをグラフ化して、一つずつデータを紹介します。

※横一列で見たい人は下の画像をクリックしてください

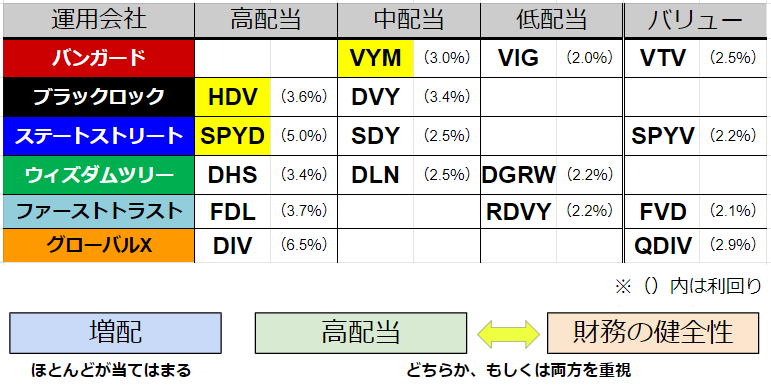

16ETFを運用会社と種類で分類

まず最初に、今回取り上げるETFの運用会社と種類を確認しましょう。

種類は高配当、中配当、低配当、バリューに分けます。ただしこの分類は、はっきりとしたものではなく、便宜上分けただけです。あまり意味はないです。

【DIV】を除くほとんどのETFが増配傾向にあるので、全体的に「増配系」ETFとも言えます。いずれのETFも「高配当銘柄」「財務が健全」という2つのファクターの、どちらかもしくは両方に重きを置いていますね。

なので、「増配」「高配当」「財務の健全」という3つのファクターのいずれかを重視してETFを設定したのかを考えるといいかもしれません。

背景が黄色の【VYM】【HDV】【SPYD】が高配当ETF御三家と言われており、日本の個人投資家に人気です。

米国の大型株が中心で、中小型株のETFは入っていません。債券やカバードコール、米国以外も対象外です。この16ETFが、日本のネット証券で購入可能な米国が対象の高配当・増配・バリューETFのほぼすべてだと思います。

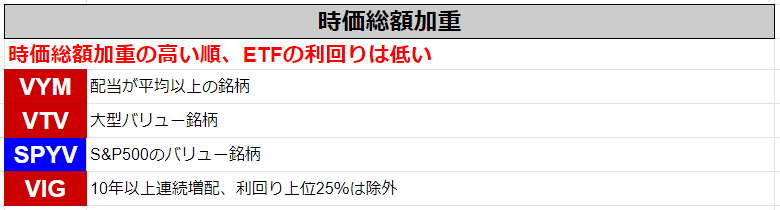

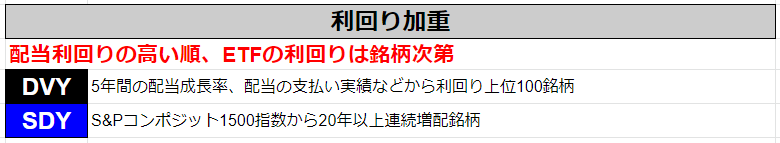

組込方式とETFの概要を確認しよう

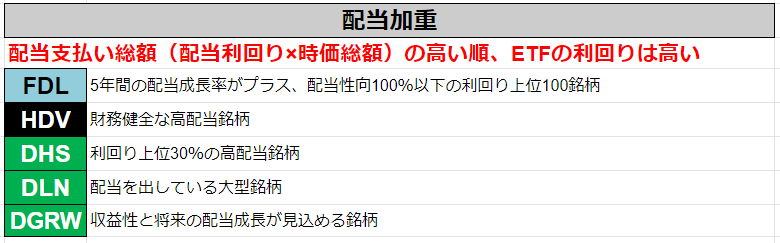

ここからは、最初の一覧表の項目ごとを詳しく説明していきます。まずは組込方式とETF概要を確認しましょう。組込方式は4つあります。「時価総額加重」「利回り加重」「配当加重」「均等加重」です。

「時価総額加重」は【VYM】【VTV】【SPVY】【VIG】が該当します。構成銘柄の時価総額が大きいほど上位に入り、比率も上がります。「時価総額」とは株価と上場株式数を掛けたものです。時価総額加重のETFは、利益の上げている会社が自動的に上位に来るようになります。そのため、信頼度は高く、トータルリターンもいいです。

バンガード社のETFはこのケースが多いです。ただし財務が健全な人気銘柄が上位になるケースが多く、利回りは少し低くなる傾向ですね。純粋な高配当ETFで時価総額加重はあまりありません。中配当良質系ETFみたいな銘柄が多いですね。

「利回り加重」は【DVY】と【SDY】が当てはまります。構成銘柄の配当利回りが高いほど、上位に入り、比率も高くなります。ETFの利回りは高くなりそうですが、ETFの採用条件を厳しくしているため、ETFの利回りはそれほど高くなりません。

【SDY】は20年連続増配銘柄が対象なので、この条件をクリアするのは健全な銘柄が多いです。【DVY】も採用条件は厳しいです。配当額が直近5年の平均以上、配当支払い余力がある、直近5年の配当の支払い実績、平均取引量、過去12カ月赤字がない、時価総額などでスクリーニングします。

「配当加重」は【FDL】【HDV】【DHS】【DLN】【DGRW】が該当します。ウィズダムツリー社が多いですね。配当の支払い総額によって決めます。つまり構成銘柄の「配当利回りと時価総額を掛けた数値」の高い順です。会社の規模が大きく、利回りの高い銘柄が上位に来ます。現在だとエクソン・モービル【XOM】やシェブロン【CVX】などです。

配当加重はもっとも高配当ETFらしいと言えます。【FDL】【HDV】【DHS】は上位の構成銘柄が結構似ています。【DGRW】は財務の健全を重視しているので、利回りは低いですね。

最後は「均等加重」です。【DIV】【SPYD】【QDIV】【RDVY】【FVD】が該当します。全銘柄均等に組み込まれます。ETFの利回りはそれぞれですね。

均等組み入れの場合、銘柄入れ替えのタイミングで中身や比率が大幅に変わってしまうことがあります。そのため、分配金が増えたり減ったり不安定なケースが多いですね。

【DIV】【SPYD】は利回りを追求する高配当ETF。この2つは今回の16ETFの中では珍しく、増配はあまり期待できません。【QDIV】【RDVY】【FVD】は採用条件の財務の健全性がやや厳しめのため、利回りはそれほど高くないです。均等加重はクセのあるETFが揃っており、難易度は高いですね。

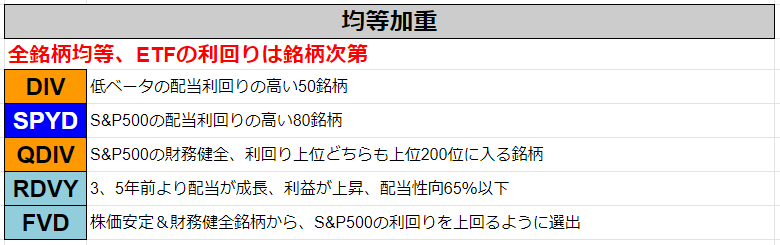

歴史の古いETFは?

続いて、ETFの歴史を見てみましょう。ETFが設定された年です。左から右に向かって年が進んでいます。棒グラフの量の多いほど古株です。

16のETFの中で最古参は【SPYV】で2000年です。ステートストリート社のETFで、S&P500のバリュー株が対象です。2番目に古いのは【DVY】や【FVD】で、設定が2003年。2006年頃に誕生したETFが多いですね。【VYM】などです。もっとも新しいのは【QDIV】。グローバルX社のETFです。

歴史が古いというのは、長い間生き残っているという意味もありますので、それだけで信頼度は少し上がります。

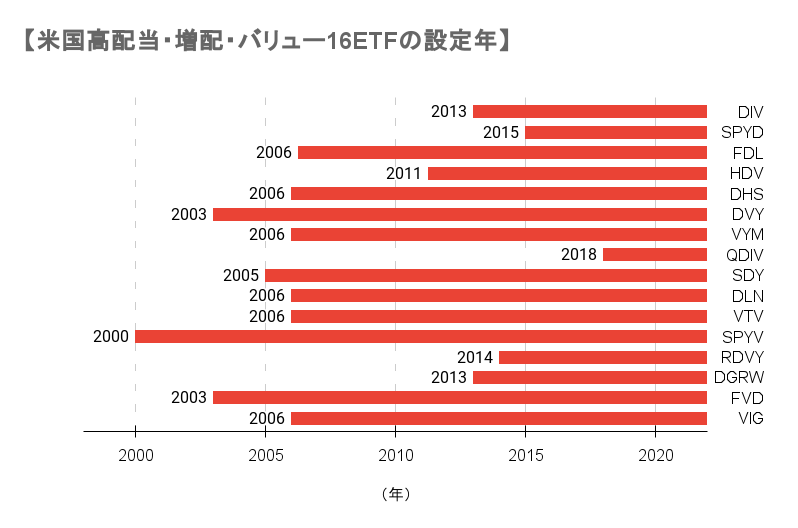

経費率の低いETFは?

今度は、ETFの経費率を比べましょう。年間トータルどのくらいかかっているかです。株価から毎日自動的にひかれます。棒グラフが小さいほうが経費率が低いという意味です。

最も経費率が低いのは【VTV】【SPYV】で0.04%です。続いて0.06%が【VYM】【VIG】。【SPYD】が0.07%、【HDV】が0.08%。この6つが0.1%を下回っており、格安です。

ファーストトラスト社のETFはアクティブ色が強く、経費率は高めです。【FVD】が0.67%でもっとも高く、【RDVY】が0.5%で2番目に高く、【FDL】が0.45%で3位タイです。

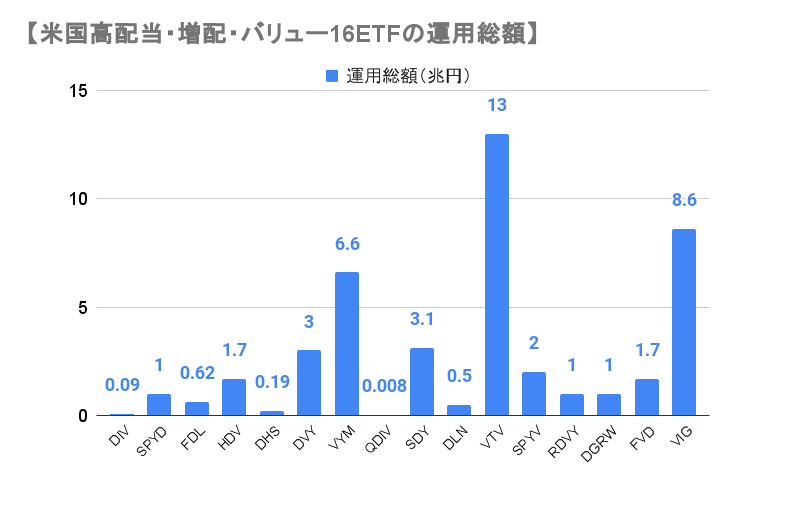

ETFの規模を確認しよう

それでは、ETFの規模をチェックしましょう。運用総額、もしくは純資産残高とも言い、ETFの基準価額と発行数を掛けた数値で計算します。英語表記はAUM(Assets under management)です。

ETFの価額が上昇して売れ行きが好調の場合、この数値が大きくなります。購入する際の目安にしている人もいます。また、利回りが高く配当を多く支払うETFは、株価の上昇を犠牲にすることになるので、運用総額が増えづらい傾向にあります。

大型バリュー銘柄が対象の【VTV】が約13兆円、10年以上連続増配銘柄を集めた【VIG】が8.6兆円、高配当ETFの代表格【VYM】が6.6兆円です。いずれもバンガード社のETFです。

そのあとに、ステートストリート社の【SDY】、ブラックロック社の【DVY】が約3兆円で続きます。

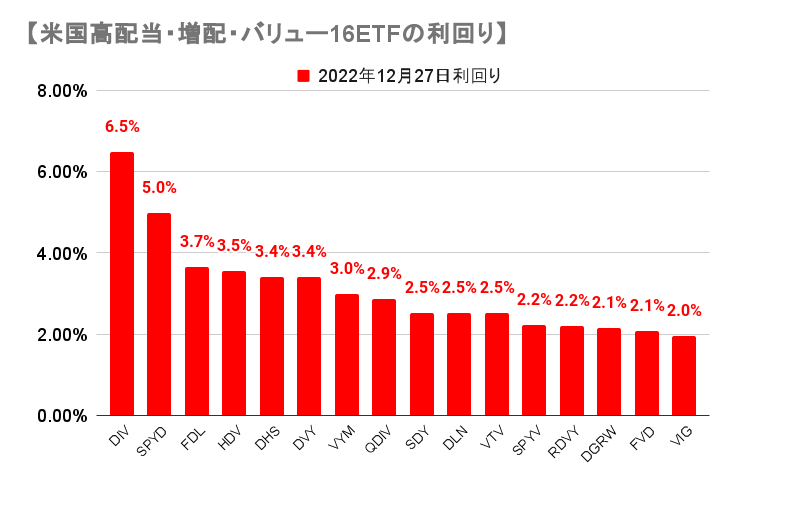

ETFの利回りはどうか?

今度は、ETFの利回りをチェックしましょう。今回の取り扱うグラフは左から利回りの高い順に並んでいます。

【DIV】はグローバルX社のETF。低ベータで高利回り50社を集めて、均等に組み入れています。そのため、利回りは高いです。ただし、増配傾向ではなく、むしろ長期で見ると分配金は減っています。

【SPYD】は直近2022年12月の分配金が多かったこともあり、利回りは5%です。ちょうど1年前の2021年12月の分配金がかなり少なかったため、ここ1年の利回りは4%ほどでした。復活したというわけです。

ちょうど真ん中あたりの【VYM】を中心に、それより左側が利回りを重視した高配当ETF、右側は増配と財務の健全を重視したETFに大まかに分けられそうです。

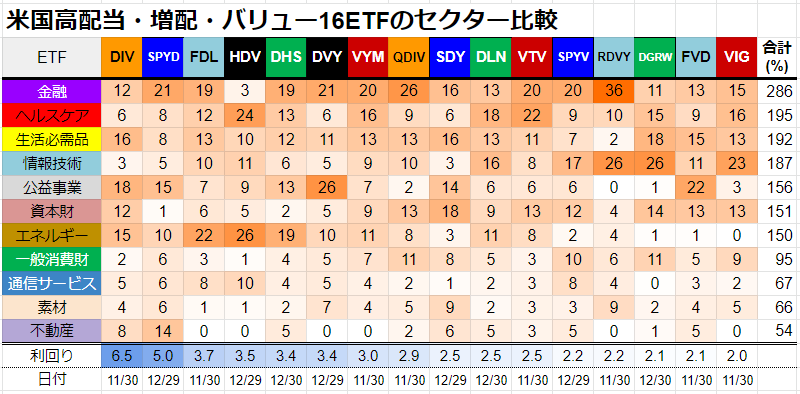

セクターの違いを確認しよう

ETFに組み込まれている銘柄のセクターの違いはどうでしょうか。表の中身の数値は%で、比率の高いほど背景の色が濃くなっています。右端が合計の数値で、多い順に並んでいます。

GICSによる分類です。バンガード社とファーストトラスト社のETFはfidelityのデータ。それ以外は公式データです。

金融が一番多く、どのETFにも満遍なく組み込まれています。【HDV】にはあまり含まれていないです。ヘルスケアと生活必需品もいずれのETFにも一定数組み込まれています。

情報技術は利回りの低い右側のETFに多く、左側の高利回りETFには少ないですね。資本財も似た傾向です。

逆にエネルギーは左側の高利回りETFには多く組み込まれており、右側の低利回りETFには少ないです。

不動産が一番少ないです。まったく組み込んでいないETFも結構ありますね。不動産を保有したければ【SPYD】がおすすめですかね。

1~3位のセクターが合計比率と同じETFが1つだけあります。【VYM】です。さすがです。高配当ETFの代表格と言われるだけのことはあります。

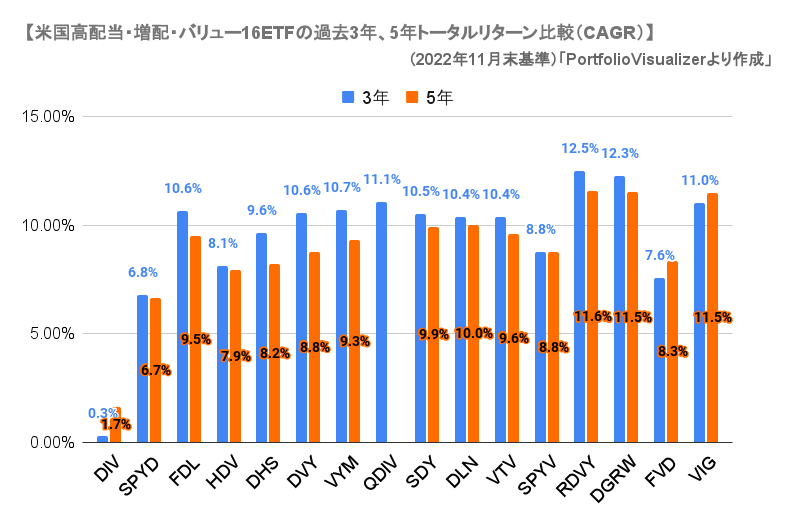

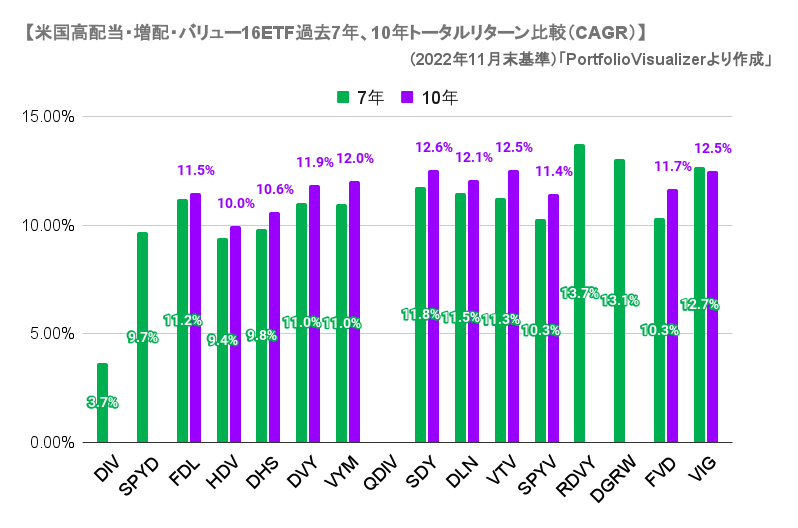

トータルリターンを比較しよう

PortfolioVisualizerを使って、3、5、7、10年のトータルリターンを比較します。手数料や税金は考えません。2022年11月末基準のデータです。

トータルリターンは分配金を再投資した株価リターンのことです。1年でどのくらいのリターンがあったかという意味で、幾何平均で計算します。CAGR(Compound Annual Growth Rate/年平均成長率)のことです。

3年と5年のトータルリターン

まずは3年と5年のトータルリターンです。

やはり利回りの低い右側が好調です。【RDVY】【DGRW】が好調です。3番目にいいのが右端の【VIG】ですね。

4番手グループは、ちょうど真ん中あたりの【SDY】【DLN】【VTV】が過去3年と過去5年ともに好調。【QDIV】は過去3年のみですが11.1%と高いです。利回りの高い左側では【FDL】が過去3年リターン10.6%と好成績です。

長期のリターンは?

続いて7年と10年のトータルリターン。7年では【RDVY】【DGRW】が13%を超えています。【VIG】は12.7%。やはりこの3つが強いです。

10年になると上位陣は混戦です。12%を超えているのは【SDY】【VTV】【VIG】【DLN】【VYM】。なお【RDVY】【DGRW】はこの期間のデータはありません。

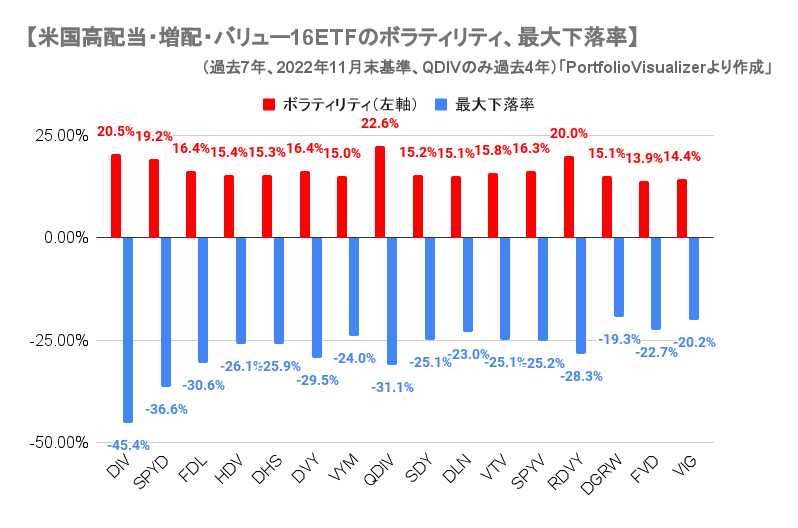

ETFの安定度などは?

ETFの安定度などを比べてみましょう。「ボラティリティ」は株価の変動性です。「最大下落率」はマイナスの数値が小さいほど安定しています。どちらの値も0に近いほど安定していると言えます。

左から利回りの高い順に並んでいます。高利回りのETFはボラティリティが大きく、最大下落率のマイナスの数値も大きい傾向ですね。

ボラティリティは【FVD】が13.9%でもっとも低いです。【VIG】が14.4%で続いています。

最大下落率は【DGRW】がマイナス19.3%で一番安定しています。【VIG】がマイナス20.2%。右端の3つが優れていますね。それ以外だと【VYM】【DLN】がなかなかです。【RDVY】は利回りが低い中では、安定性に欠けますね。

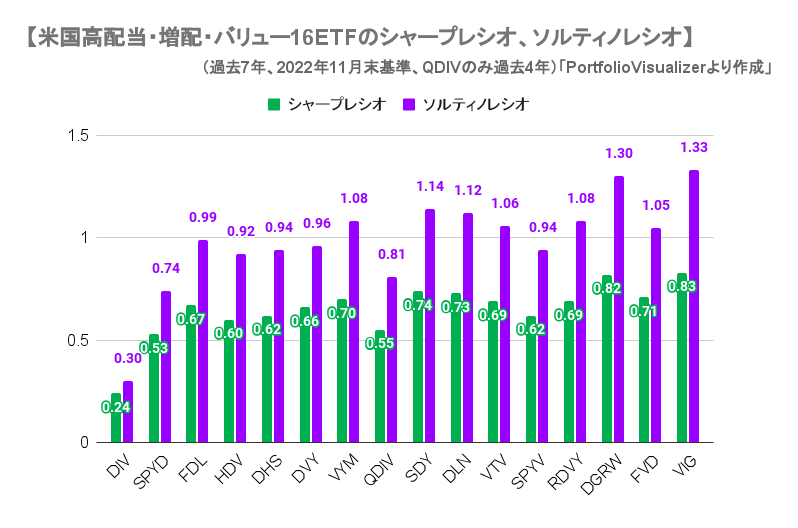

シャープレシオは?

続いて、シャープレシオとソルティノレシオをチェックしましょう。シャープレシオは同じリスクを取った場合のリターンです。ソルティノレシオはシャープレシオの改良版で、相場が軟調の際の成績を示しています。

こちらも右側の利回りの低いETFの成績がよいです。シャープレシオとソルティノレシオともに【VIG】【DGRW】が他のETFに差をつけています。

2番手グループは【SDY】【DLN】ですね。その次が【VYM】【VTV】【RDVY】【FVD】です。

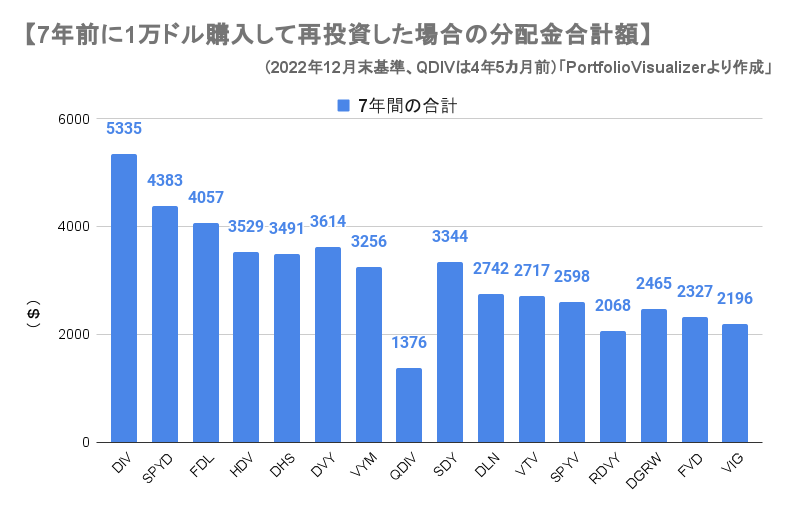

過去の分配金は?

7年前の2016年1月に1万ドル投資して分配金を再投資した場合の年間でもらえる分配金の合計額です。税金や手数料は考慮しません。【QDIV】は設定から日が浅いので、4年5カ月間です。

左から現在の利回りの高い順に並んでおり、獲得した分配金額もだいたい同じです。

現在の利回りと比較すると、【DVY】【SDY】が少し多いですね。そして【RDVY】がやや少なめです。

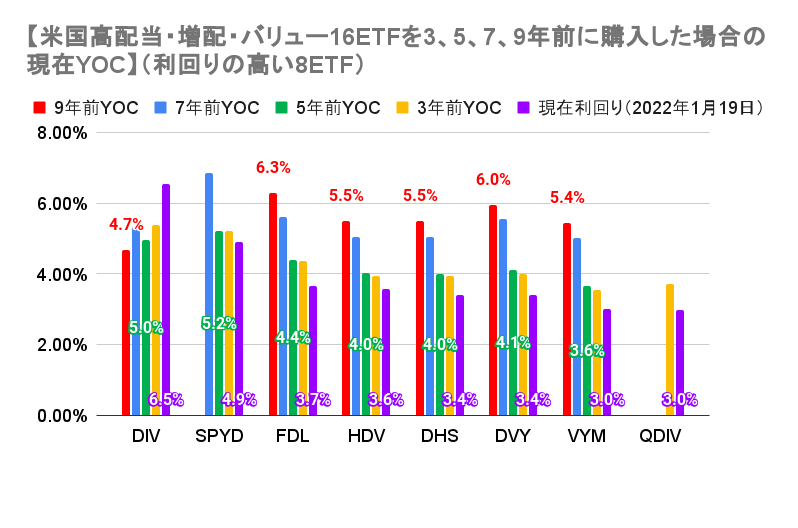

過去に購入した場合、取得価格に対する現在の利回り(YOC)は?

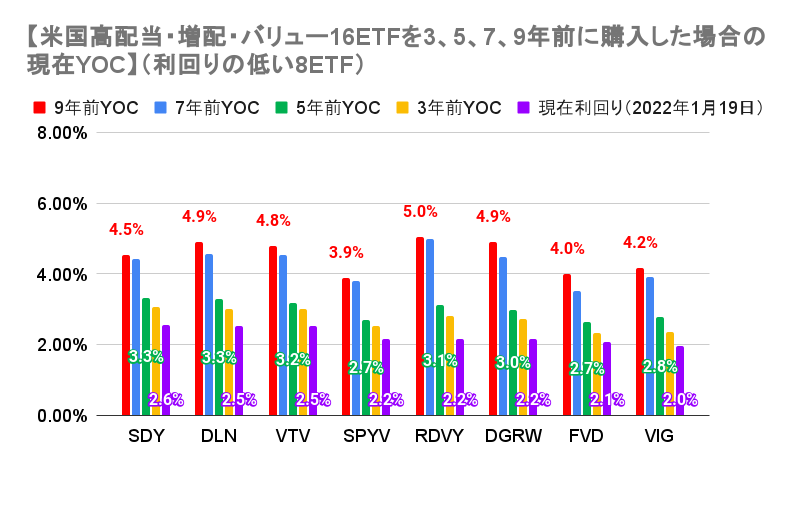

過去にETFを購入した場合、取得価格に対する現在の利回り(YOC)はどのくらいになっているでしょうか? 3、5、7、9年前に買っていたら、どうなったかというデータです。

一番右端の紫色の棒グラフが現在の利回りです。5年前は緑色、9年前は赤色の棒グラフで、数値も表示します。

まずは利回りの高い8ETF。9年前に購入していた場合、【FDL】が6.3%と最も高いYOCになっていました。【DVY】は6.0%で続いています。【HDV】【DHS】【VYM】は5.5%前後。

左側の方が現在の利回りが高いので、【DVY】と【VYM】はなかなか増配率が高いと言えます。【SPYD】は9年前のデータはありませんが、7年前で6.9%なので、他のETFの9年前よりも高いYOCです。

続いて利回りの低い8つのETF。9年前に購入していた場合は、【RDVY】が5.0%とYOCが高いです。【DLN】と【DGRW】が4.9%、【VTV】が4.8%です。

現在の利回りから考えると【RDVY】と【DGRW】はかなりの増配率と言えます。ただし、【RDVY】に関しては、直近の分配金額が多すぎた感があるので、少し割り引いて考えたほうがいいかもしれません。

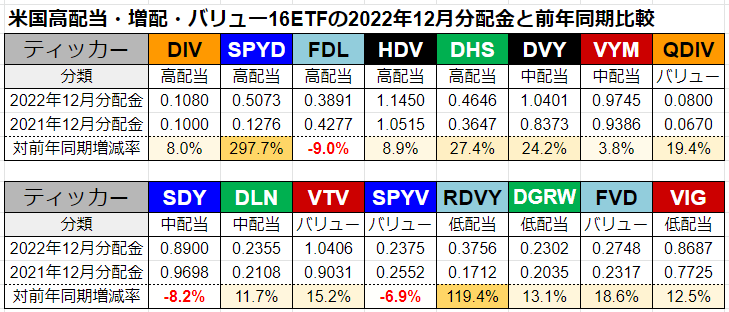

最新の分配金はどうだったか?

ここからは分配金や増配率などについて見ていきます。

最新の2022年12月の分配金データと前年同期比較です。【SPYD】が297%増、【RDVY】119%増と突き抜けています。この2つのETFは前年12月の分配金がかなり少なかったためとも言えます。

【DHS】と【DVY】は20%以上のプラス、【QDIV】【FVD】も20%弱増えています。

マイナスだったのが【FDL】【SDY】【SPYV】です。

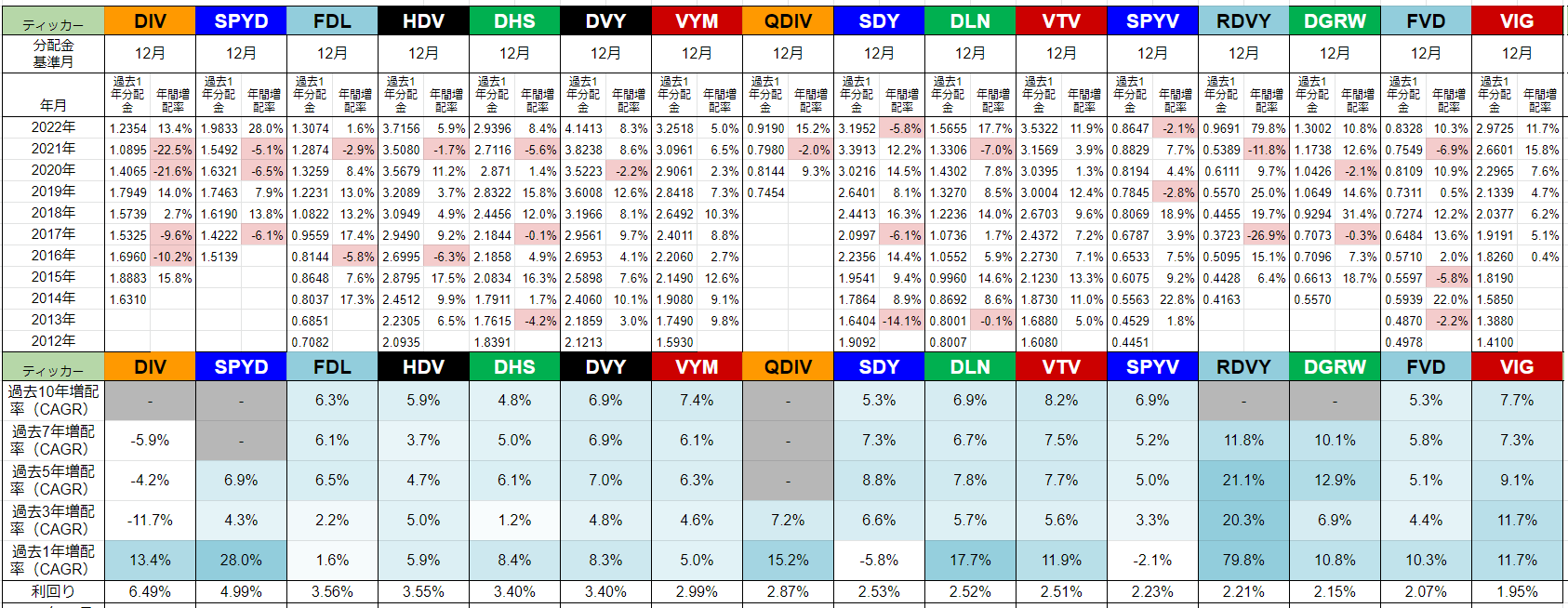

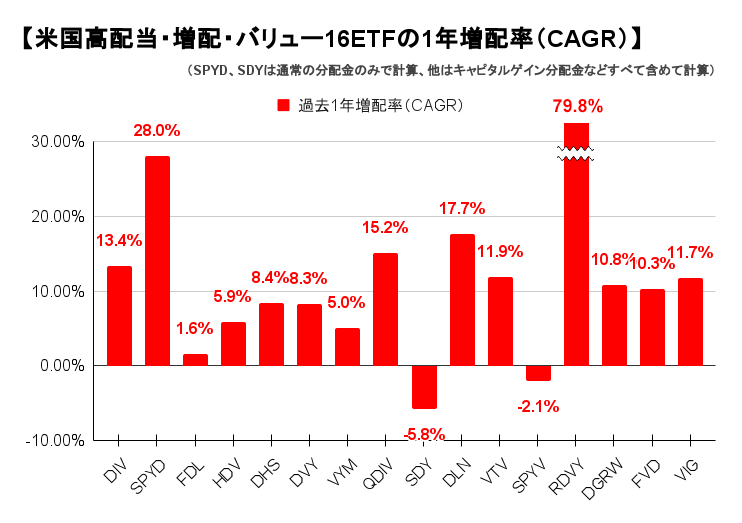

過去の増配率は?

増配率について見ていきましょう。1年で分配金がどのくらい増えるかという意味で、1年あたりの幾何平均です。CAGR(Compound Annual Growth Rate/年平均成長率)とも言います。

2022年12月の分配金決定後です。ステートストリート社の【SPYD】【SDY】は通常の分配金のみで計算しています。その他はキャピタルゲイン分配金など、すべて込みで計算しています。背景の青色が濃いほど、増配率は高いという意味です。

※画像をクリックすると拡大します

1年増配率は?

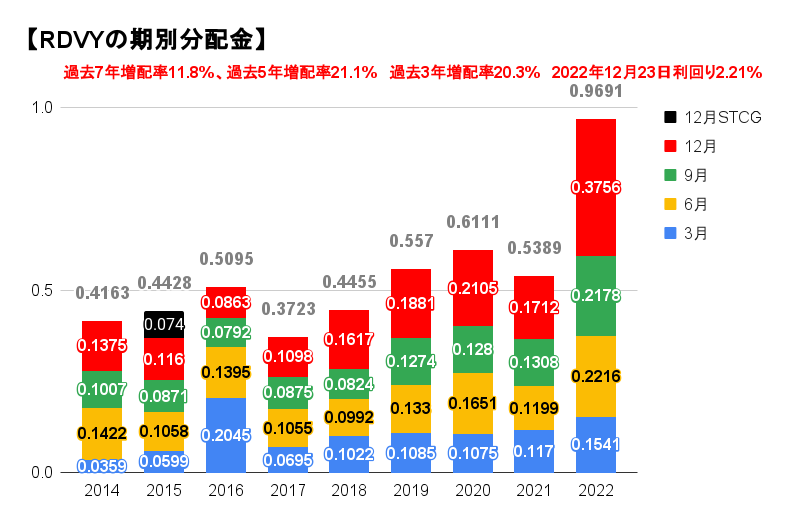

まずは1年増配率を比較します。2022年の年間分配金と2021年の年間分配金を比較して計算しました。【RDVY】が79.8%と抜群の数値です。【SPYD】も28%とかなり好調。

【RDVY】の2022年12月分配金は0.3756ドルで、通常の2~3倍と抜群でした。そのため増配率は極めて高くなっています。2021年までは横ばいぐらいの傾向でした。来年以降も今年同様に増えるとは考えづらいので、【RDVY】のデータの取り扱いは難しいですね。

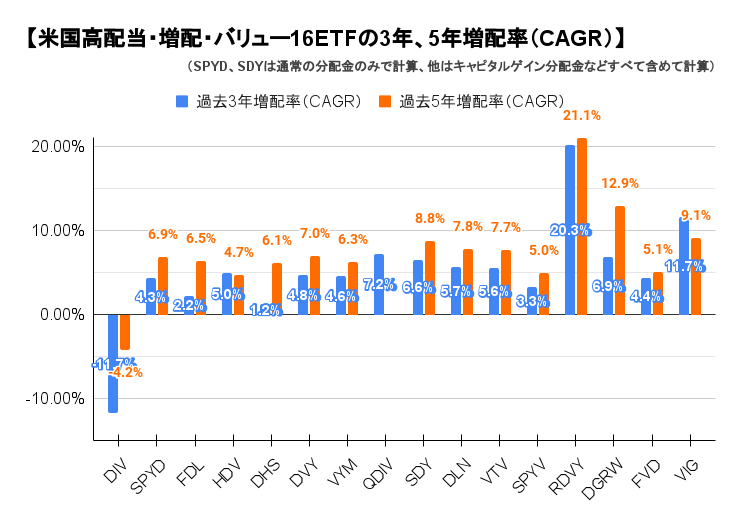

3年と5年増配率は?

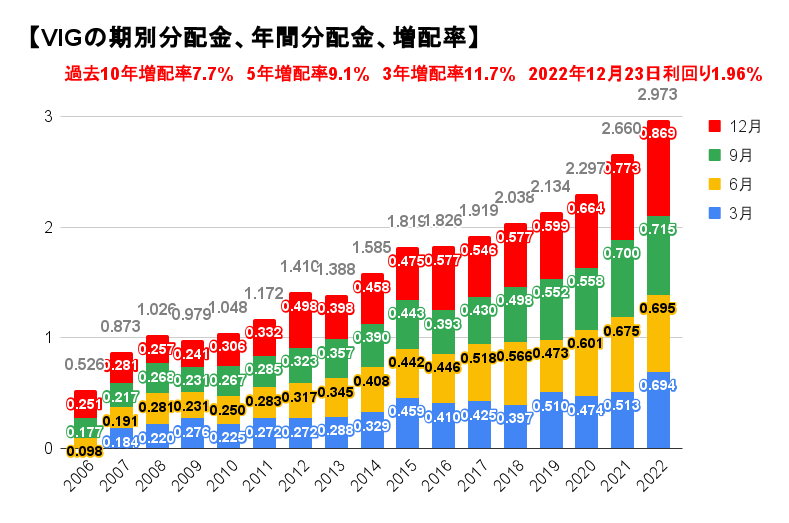

3年と5年増配率を見てきましょう。【RDVY】はどちらも20%増と抜群です。【VIG】はどちらも10%前後で高いです。

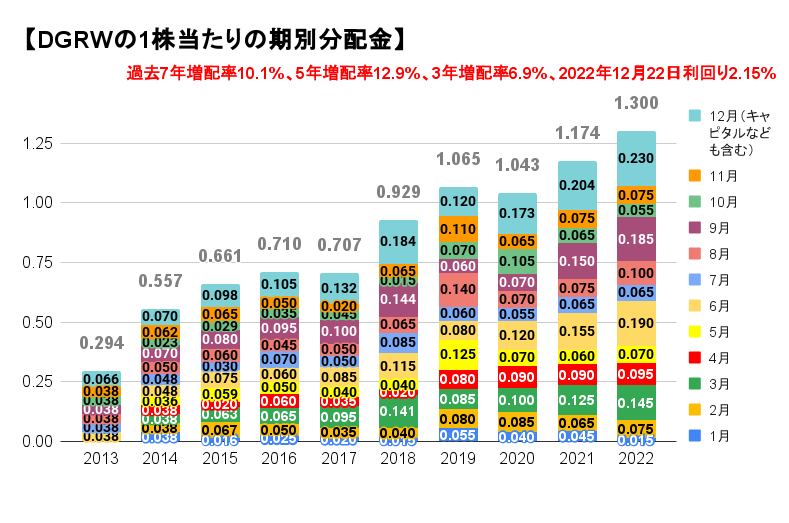

【DGRW】は5年増配率が12.9%と素晴らしいです。【SDY】【DLN】【VTV】も5年増配率はなかなかの数値です。

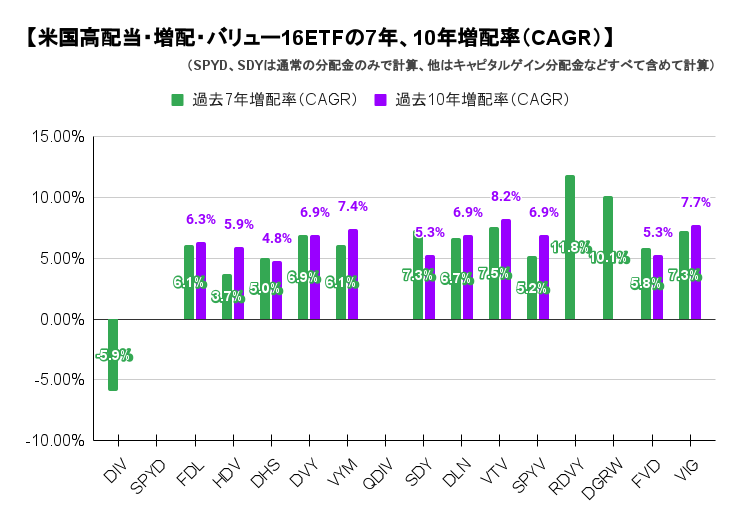

7年と10年増配率は?

7年と10年増配率はどうでしょうか。

7年増配率は【RDVY】【DGRW】が10%以上です。

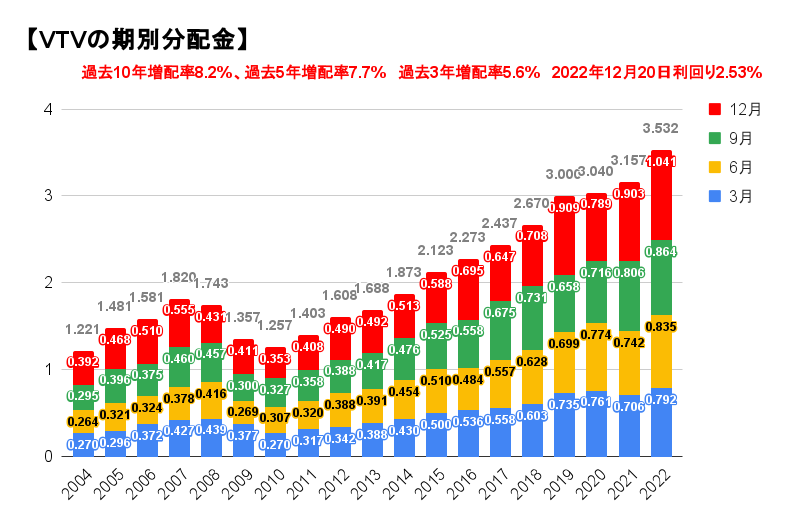

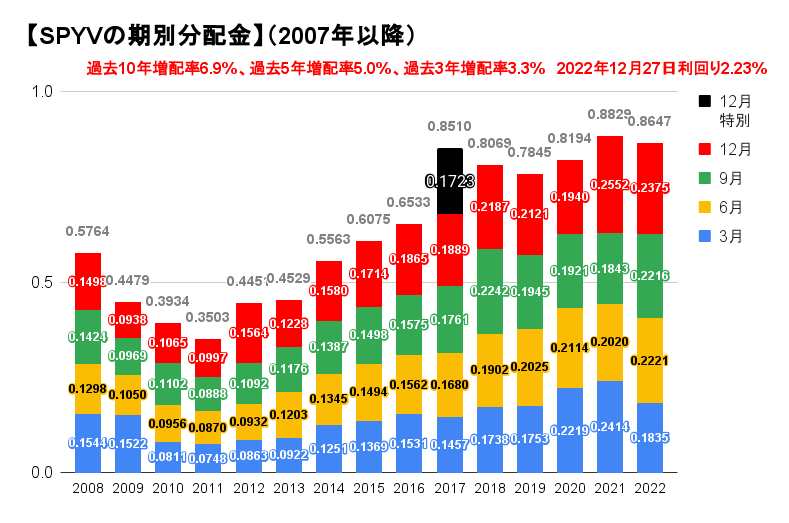

10年増配率は【VTV】が8.2%、【VIG】が7.7%、【VYM】が7.4%、【DVY】【DLN】【SPYV】が6.9%です。

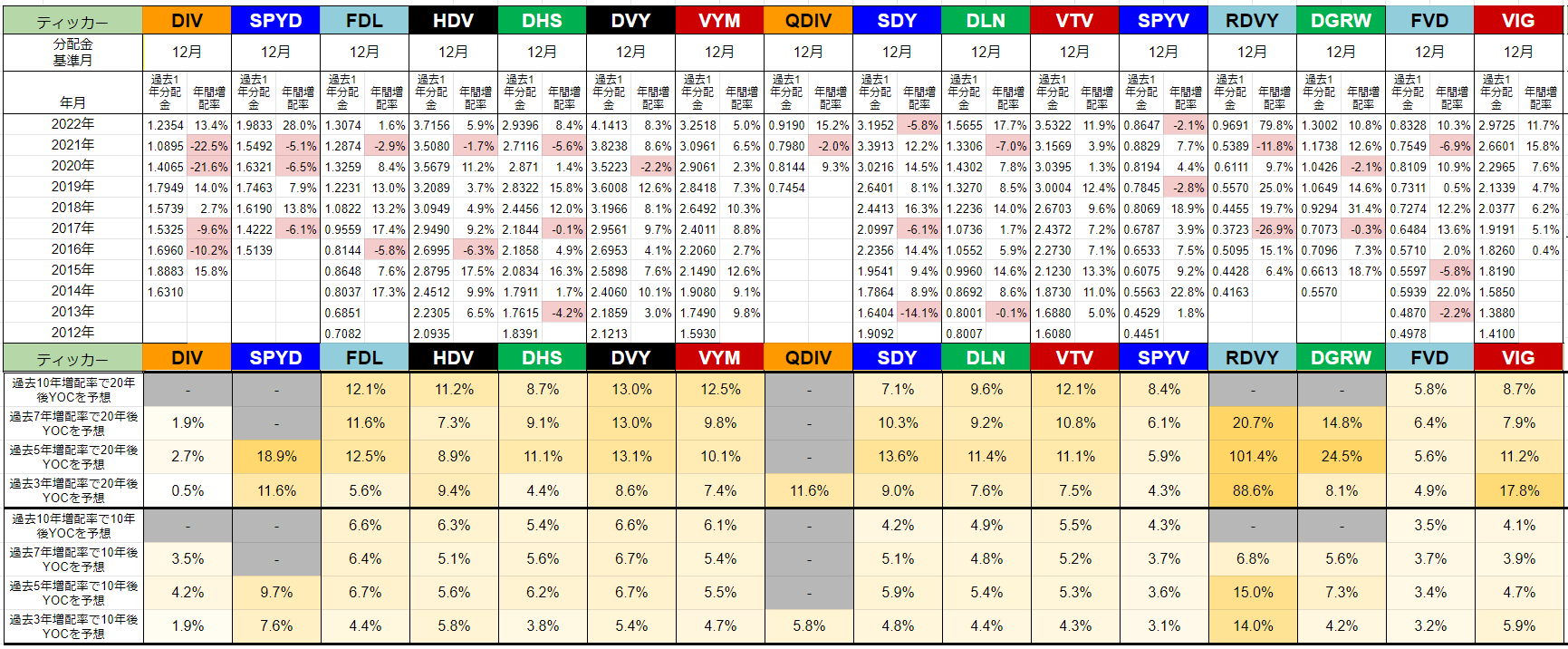

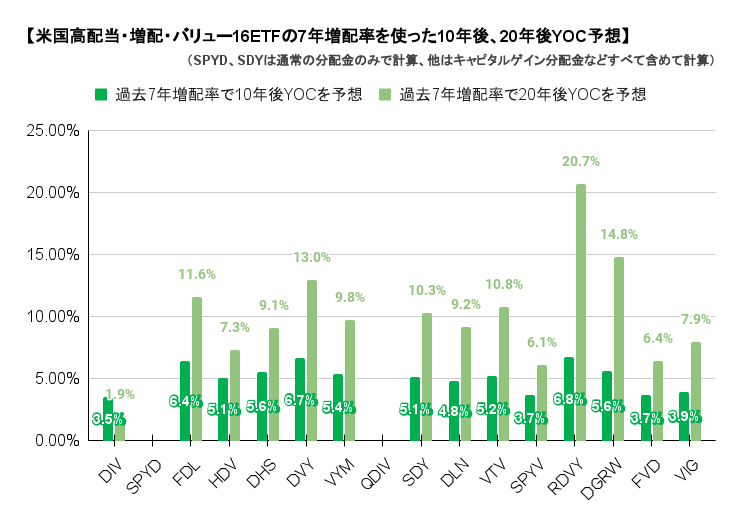

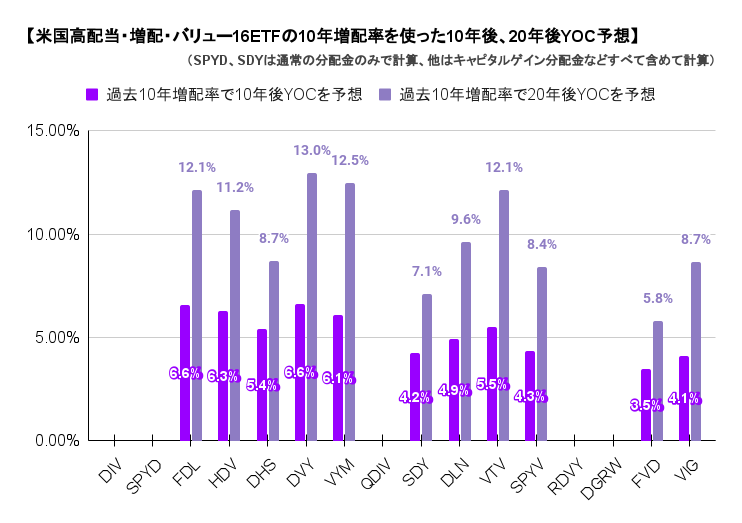

3、5、7、10年増配率を使った今後のYOC予想一覧

3、5、7、10年増配率を使用した将来YOC予想をまとめました。背景のオレンジ色が濃いほど、数値が高いです。20%以上は同じ色にしました。表の上が20年後YOC予想、下が10年後YOC予想です。

2022年12月の分配金を基準に、現在の過去1年分配金額と3、5、7、10年前の同時期の過去1年分配金額を比較して年間増配率を計算し、それを使って将来YOCを予想します。

YOCとはYield on Costのことで、取得価格あたりの利回りのことです。2022年12月23日の終値でETFを買った場合、将来の利回り(YOC)がいくらになるかという予測です。「分配金は再投資しない、税金や手数料は考慮しない」で検証します。

※画像をクリックすると拡大します

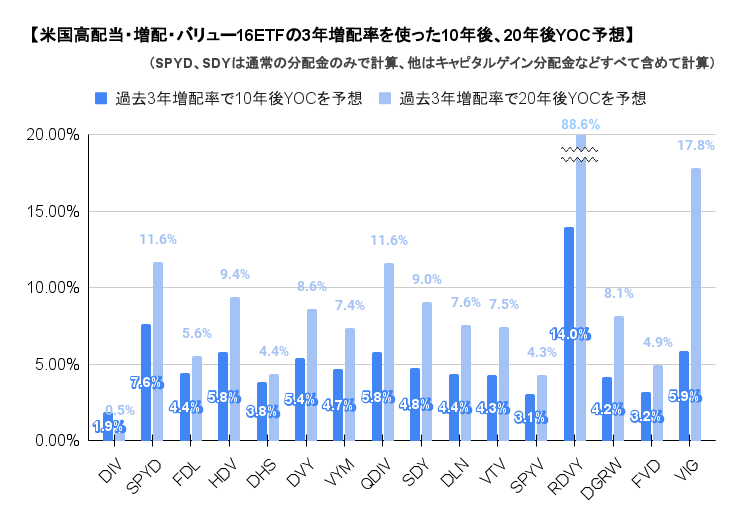

3年増配率から10、20年後YOCを予想する

まずは3年増配率を使ってYOCを予想します。左側の濃い棒グラフが10年後YOC予想。右側の薄い棒グラフが20年後YOC予想です。

10年後YOCは【RDVY】が14.0%、【SPYD】が7.6%、【VIG】が5.9%でした。

20年後YOCは【RDVY】が88%と突き抜けています。それ以外では【VIG】が17.8%と高く、【SPYD】【QDIV】は11.6%です。

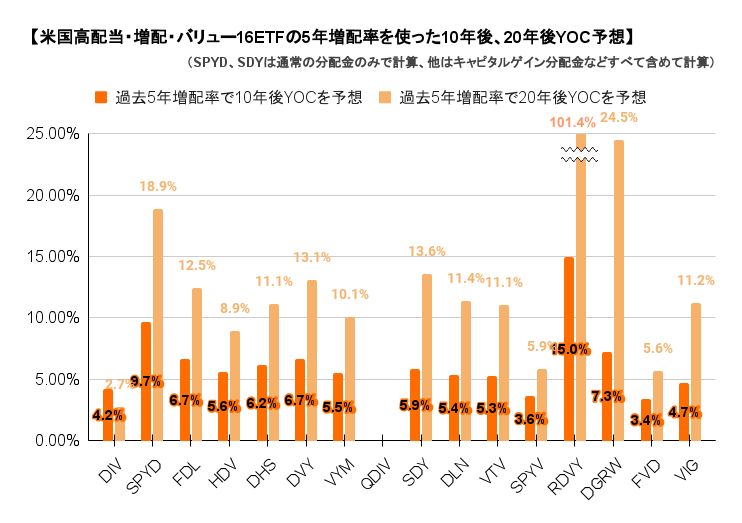

5年増配率から10、20年後YOCを予想する

5年増配率の場合はどうでしょうか。

10年後YOCは【RDVY】が15.0%、【SPYD】が9.7%、【DGRW】が7.3%でした。

20年後YOCは、【RDVY】は101%ですが、あまり現実的ではない数値です。【DGRW】が24.5%まで上がります。【SPYD】が18.9%、【SDY】が13.6%、【DVY】が13.1%、【FDL】が12.5%です。

7年増配率から10、20年後YOCを予想する

7年増配率のYOCを予測しましょう。

10年後YOCは【RDVY】が6.8%、【DVY】が6.7%、【FDL】が6.4%でした。

20年後YOCは【RDVY】が20.7%でやはり一番。【DGRW】が14.8%で続き、【DVY】が13%、【FDL】が11.6%です。

10年増配率から10、20年後YOCを予想する

最後に10年増配率でYOCを検証しましょう。10年はデータがないETFも増えてきます。

10年後YOCは【FDL】【DVY】が6.6%、【HDV】が6.3%、【VYM】が6.1%でした。

20年後YOCは【DVY】が13%で一番。【VYM】が12.5%で続き、【FDL】【VTV】が12.1%、【HDV】が11.2%です。

どの期間を選ぶかによって、将来YOCは異なりますね。全体的には【RDVY】が突き抜けていました。それ以外だと【DGRW】が好結果で、【VIG】【DVY】【FDL】も上位に良く顔を出しています。

【DGRW】【VIG】は増配率は高いですが、現在の利回りが低いので、10年後よりも20年後に期待というところですね。

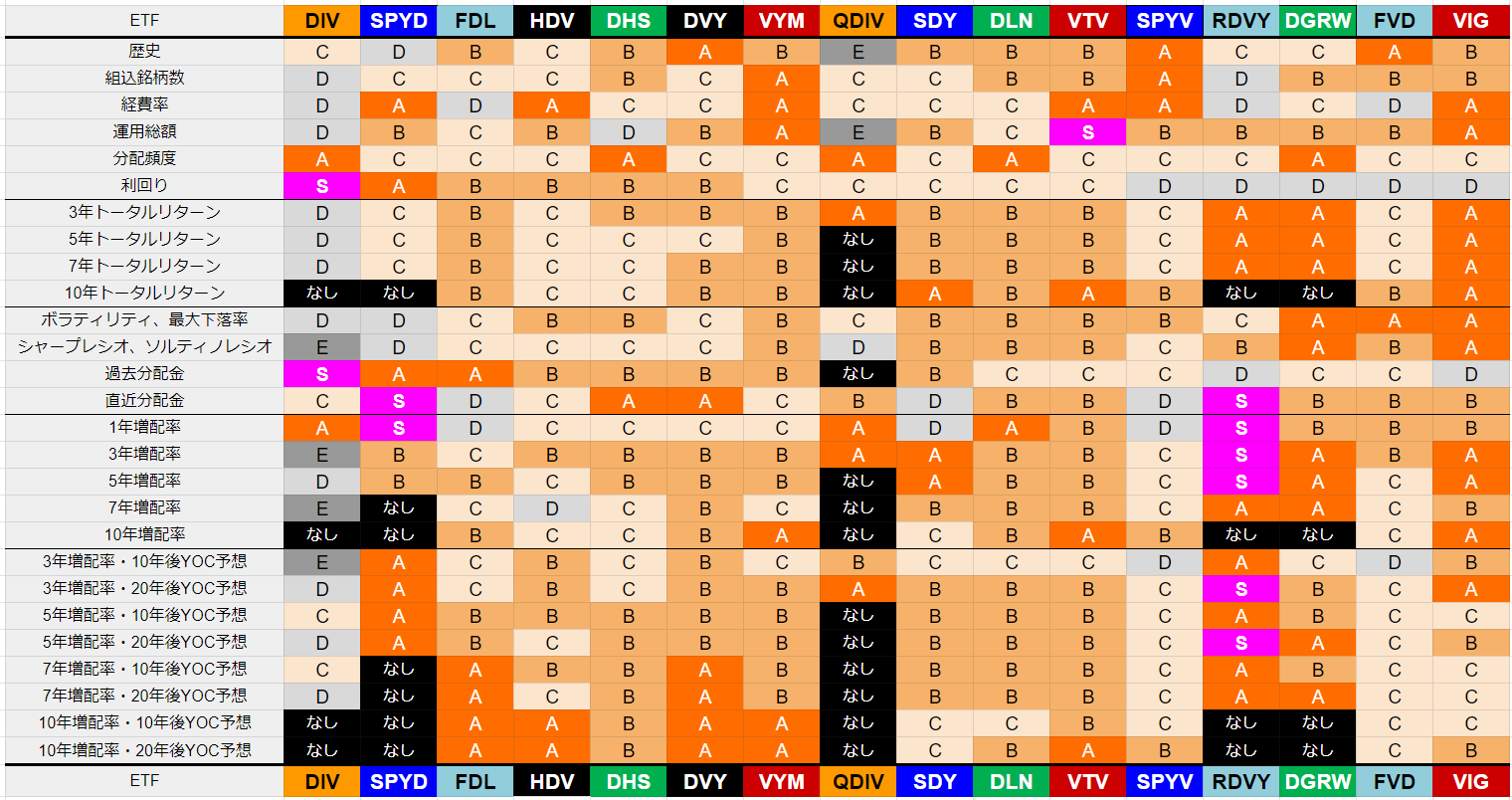

米国高配当・増配・バリュー16ETFのランクづけ

これまで取り扱ったのデータをランクづけしました。「S」が最高で「A」「B」「C」「D」「E」の順です。ただし「S」と「E」はなるべくつけないようにしました。YOC予想は増配率と利回りを組み合わせたものなので、表の真ん中より下は、内容が似ています。

相対比較で、やや強引に差をつけました。参考程度にしてください。

※画像をクリックすると拡大します

「S」と「A」の数は【RDVY】が14で最多で、以下【VIG】が12、【DGRW】が11、【SPYD】が9、【VYM】【DVY】が6と続いています。

【RDVY】【SPYD】は直近の分配金がかなり多かったため、このような結果になりました。少し特殊なケースなので、割り引いて考えた方がいいかもしれません。

【VIG】【DGRW】が上位に来たのは予想通りだった人も多いかもしれません。また、【VYM】【DVY】も堅実ですね。

「D」以下がなかったのは【DVY】【VYM】【DLN】【VTV】です。これらのETFは安定しているとも考えられます。「D」以下が1つだったのは【HDV】【DHS】【DGRW】です。

それぞれのETFの分配金を視覚的にチェック!

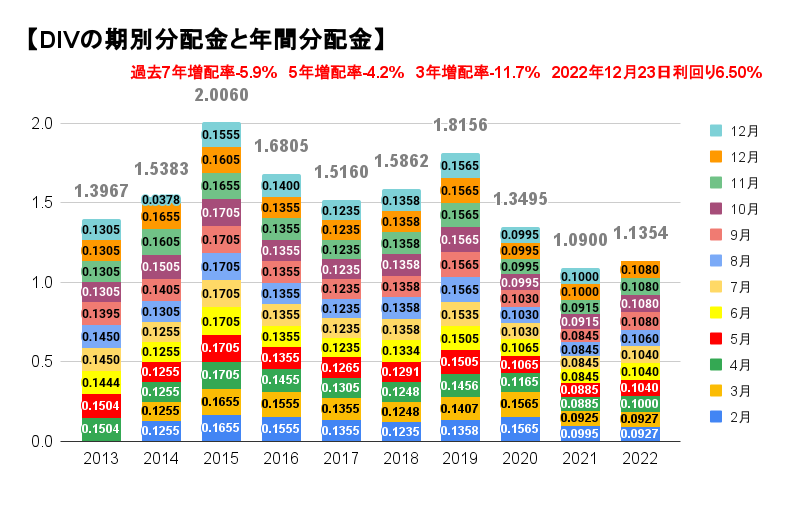

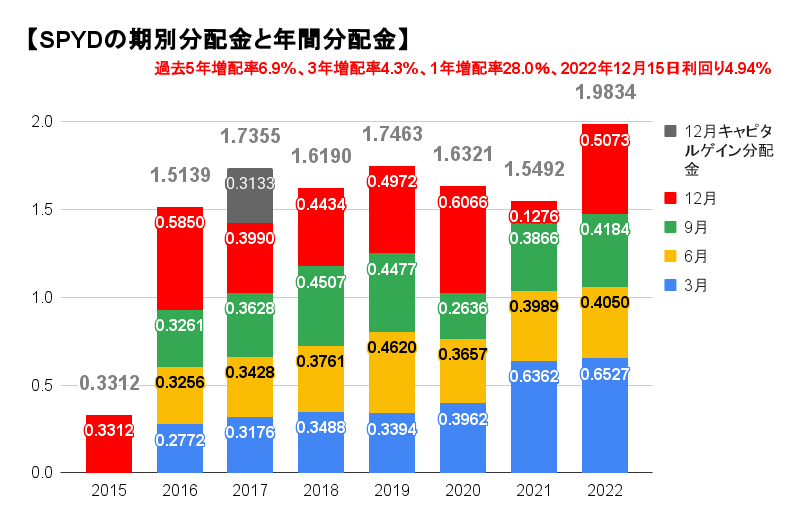

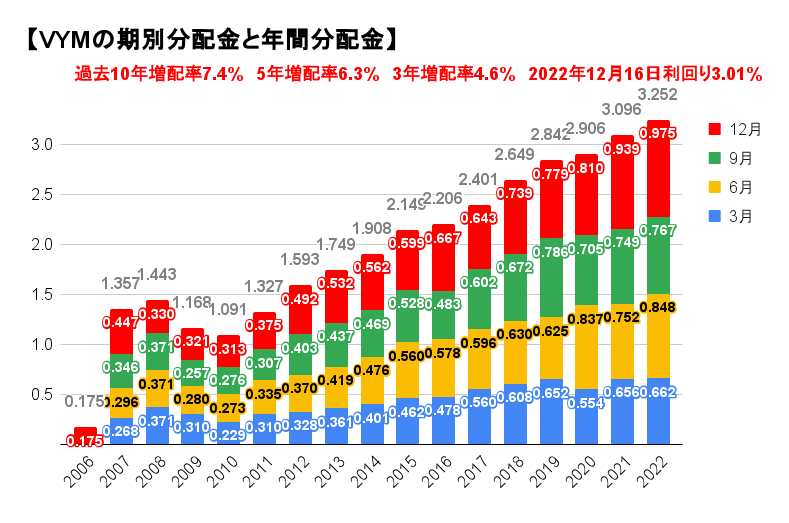

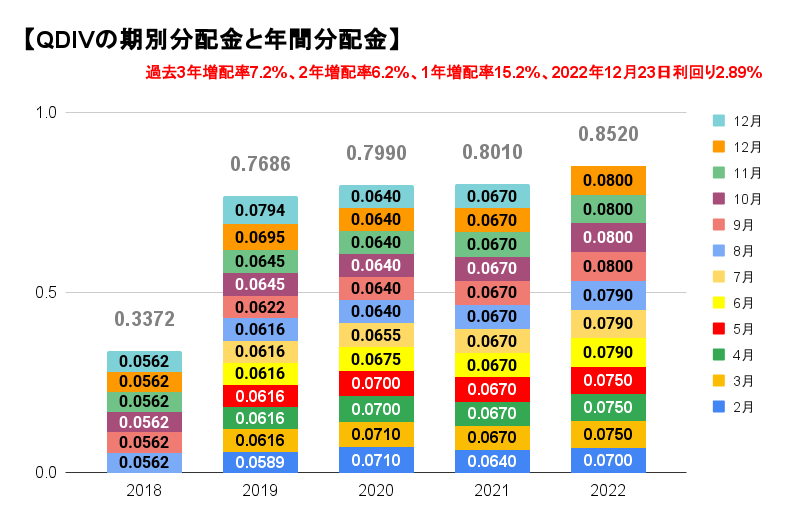

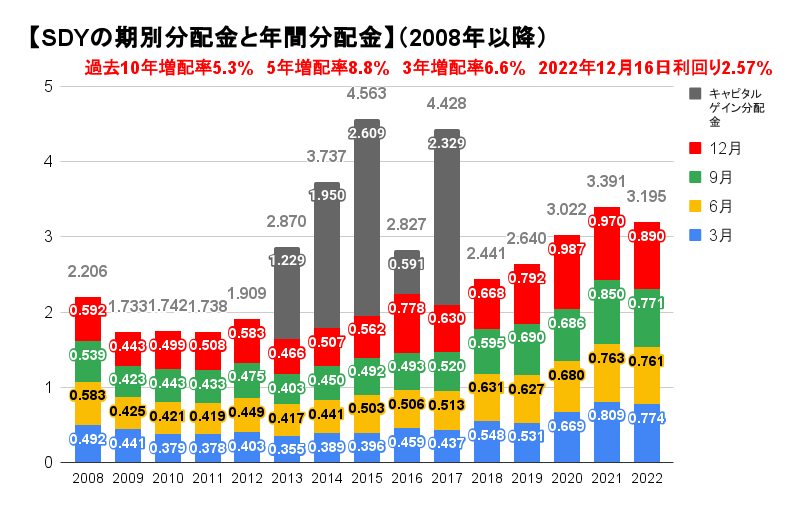

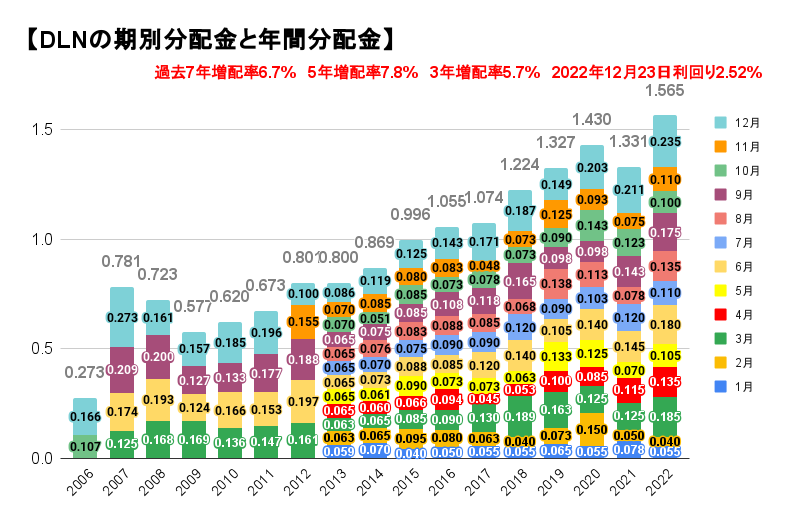

最後に、それぞれのETFの分配金を積み重ね棒グラフにしましたので、一気に確認しましょう。分配金についての傾向を、一言コメントします。

まずは【DIV】。利回り特化型で、右肩下がりですね。2021年が底で、2022年は前年より少し増えました。12月2度目の分配金も発表されています。0.108ドルですね。

【SPYD】は2021年までは横ばいですね。2022年は大幅に増えたので増配率は上がりました。2023年以降はどうなるでしょうか。

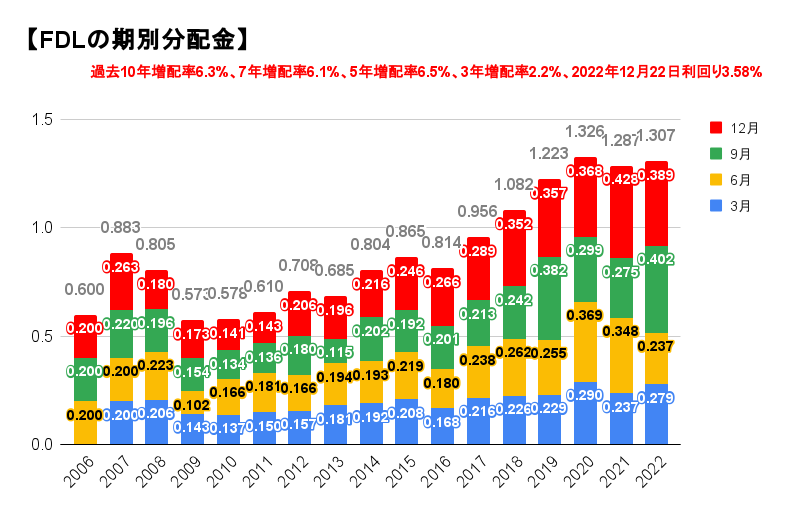

【FDL】は2020年以降は横ばいです。中身は【HDV】【DHS】と結構似ています。

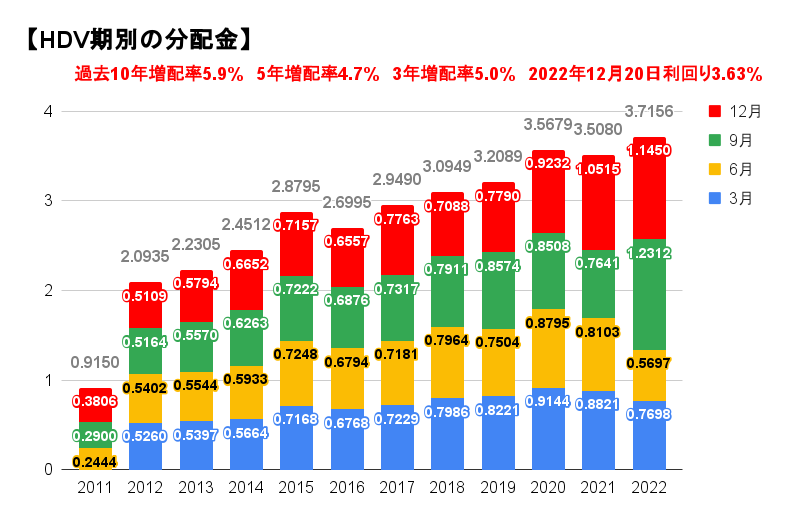

【HDV】も2020年以降は、あまり増えていません。直近2回の分配金は1ドルを超えて好調です。

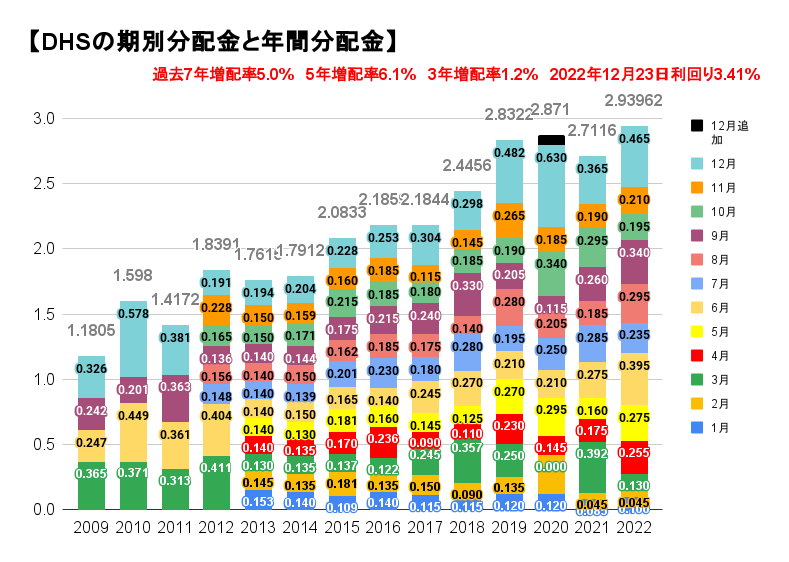

【DHS】は貴重な毎月分配型。オーソドックスな米国高配当ETFで毎月分配型はこのETFだけです。根強いファンがいそうですね。

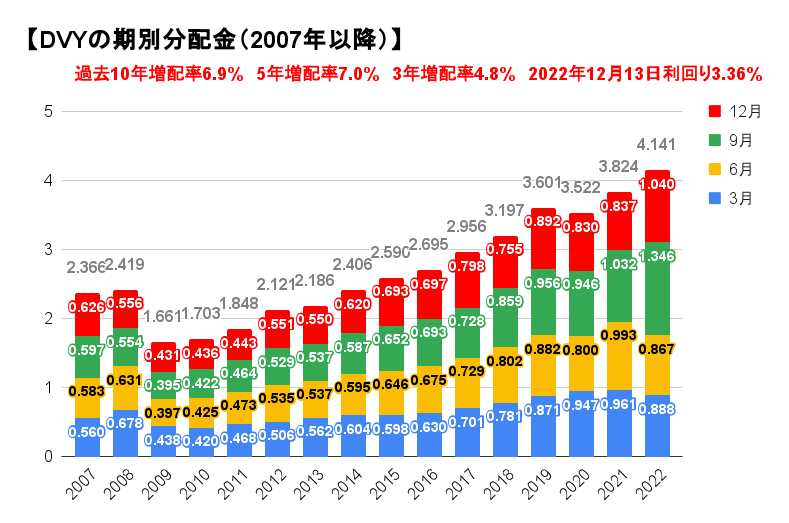

【DVY】は順調に増えています。利回り、増配率、株価成長などのバランスがいいですね。【VYM】のライバル筆頭と言えそうです

【VYM】は日本の高配当個人投資家に一番人気のETFと言えそうです。分配金の増え方は鮮やかですね。なるべく早くに購入したいETFです。

【QDIV】は設定から日が浅いETFです。利回りを重視するグローバルX社にしては珍しく、優良系のETFです。12月2度目の分配金も発表されています。0.104969ドルで、通常の2倍でした。キャピタルゲイン分配金があった可能性があります。

【SDY】は2017年までキャピタルゲイン分配金を出していました。それをなしで増配率は計算しています。2022年は前年を下回りました。20年連続増配銘柄を集めたETFなのに、減配というのは珍しいです。

【DLN】は配当を支払っている米国大型株が対象。毎月分配型。先ほどのランク付けでは【VTV】と並んで「B」評価が多かったです。手堅い印象ですね。

【VTV】は今回ご紹介したETFの中でもっとも運用総額が大きいです。【VIG】や【VYM】以上です。大型バリュー株が対象。個人投資家よりも、機関投資家に好まれているイメージです。

【SPYV】はS&P500のバリュー株が対象。経費率が0.04%と低く、設定されたのも2000年なのでこの中では最も古いです。【VTV】のライバルですね。

【RDVY】は2022年の分配金が突出しています。そのため、増配率や将来YOC予想は素晴らしい数値を叩き出しました。ただ、2021年は前年より減っており、かなり不安定です。2023年以降どうなるか、注視したいですね。

【DGRW】は日本の個人投資家に人気急上昇のETFです。【VIG】よりもこちらを好む人もいますね。過去の増配ではなく、将来増配しそうな銘柄を組み込んでいるのがポイントです。

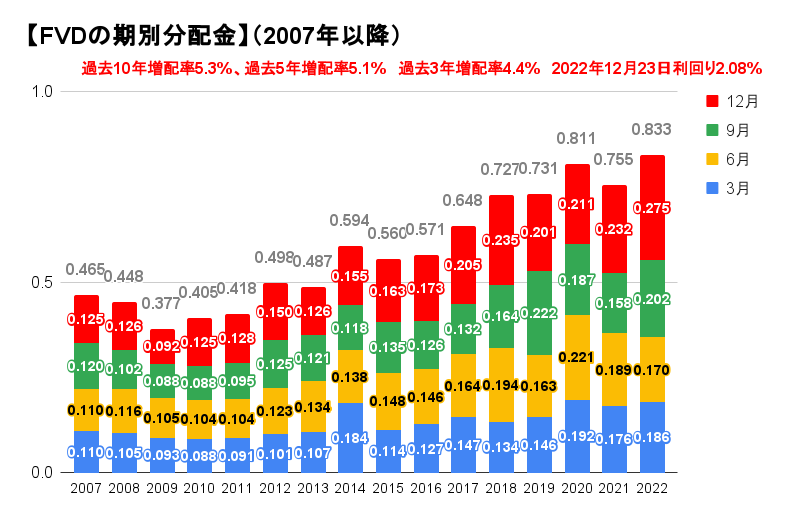

【FVD】は古株です。経費率が少し高いです。分配金は右肩上がりですが、少し不安定ですね。

最後は【VIG】。2021年9月にベンチマークを変更して以降、分配金の伸びが素晴らしいですね。このグラフを見ただけで、人気ETFなのがわかります。

まとめ

2022年は【RDVY】【SPYD】がかなり好調でした。この2つのETFは2021年が良くなかったので、安定度は今ひとつです。2023年の分配金がどうなるかは注目したいですね。

利回りの低いETFでは【VIG】【DGRW】のデータが素晴らしかったです。人気ETFだけのことはあります。

中配当ETFは【VYM】【DVY】が良かったですね。少し地味な印象ですが【VTV】【DLN】もデータはよかったです。

高配当は増配率が今ひとつで、トータルリターンも苦戦しています。トータルリターンでは【FDL】が健闘していました。

YOC予想は直近1年の分配金額によって、結果が異なります。今回は2022年12月の分配金決定後が基準でした。前回の9月とは少し結果が異なりました。さまざまな期間を見比べてみるのがいいかもしれません。