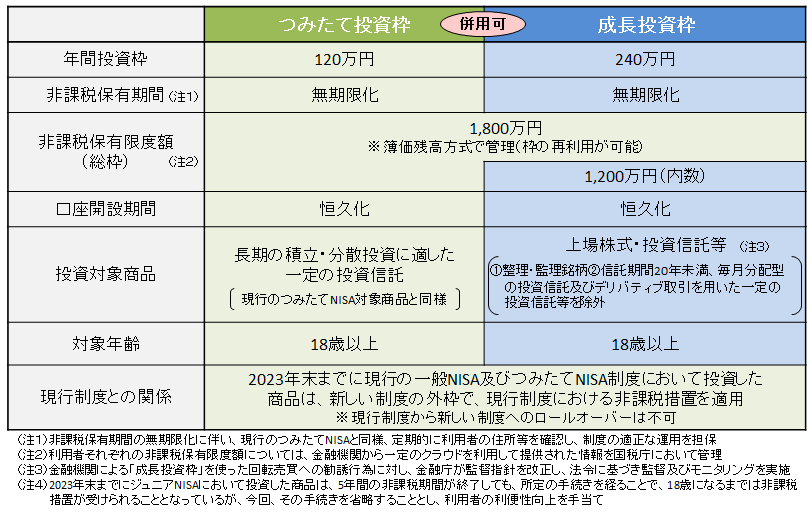

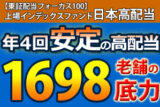

今回は、2024年1月30日に新NISAの「つみたて投資枠」に選ばれた投資信託「日経平均高配当利回り株ファンド」に迫ります。

日本の高配当株を集めた投資信託が、なんと新NISAの「つみたて投資枠」に選ばれました。高配当投資家にとっては朗報ですね。信託報酬は年0.693%なので、微妙な数値です。分配金は年2回です。

ベンチマークがないアクティブの投資信託ですが、日経平均高配当株50指数に連動するETF「1489」(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)とかなり似ていますので、様々なデータで比較していきます。

前半は、つみたて投資枠の説明、「日経平均高配当利回り株ファンド」のコンセプト、分配金データなどを紹介。後半は【1489】、高配当ETF、TOPIXなどとデータ比較を行います。

序盤は「つみたて投資枠」について説明

前半は、日経平均高配当利回り株ファンドのコンセプトや基本データ

中盤は、ライバルのETF【1489】と様々なデータを比較

後半は、日経平均高配当利回り株ファンドとライバルETFのトータルリターン比較

終盤は、日経平均高配当利回り株ファンドとライバルETFの将来YOCを予想する

つみたて投資枠とは?

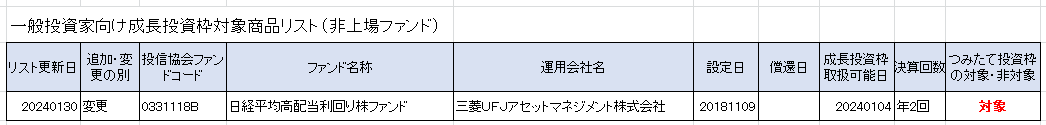

まずは新NISAについて。NISAとは非課税制度のことです。下の画像は金融庁のサイトに掲載されているものです。

2024年からはじまった新NISAは1年間で360万円。5年間で1800万円投資可能です。5年で1800万円埋まらなくても、生涯投資枠として1800万円分あります。

その中の成長投資枠は年間で最大240万円、合計1200万投資可能です。

つみたて投資枠は年間120万円ですが、つみたて投資枠の対象商品は成長投資枠にも該当するので、つみたて投資枠で購入する銘柄は年間360万円分購入可能です。

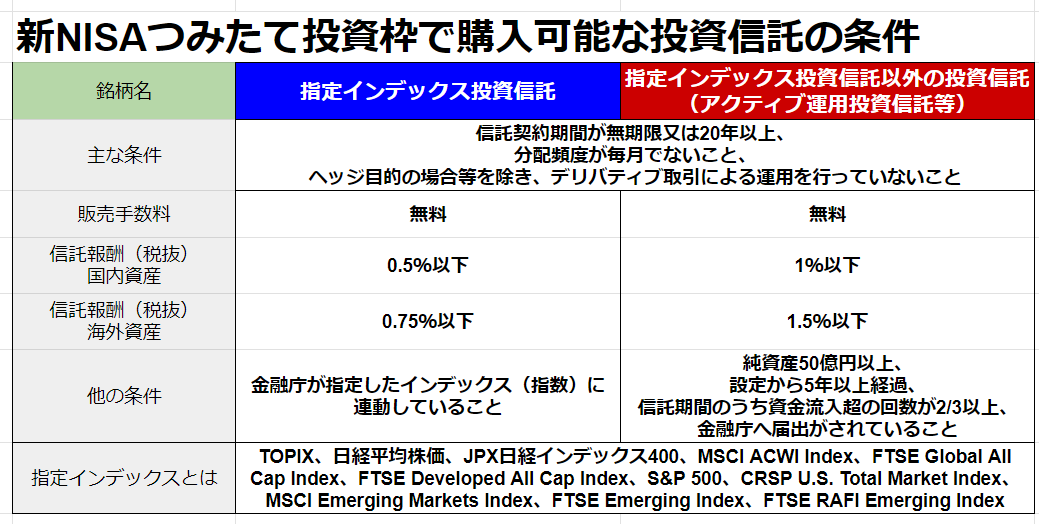

つみたて投資枠に選ばれるには?

こちらは「つみたて投資枠」の条件です。投資信託は大きく分けて2つあります。

※クリックで拡大します

主流なのは、左側の「指定インデックス投資信託」。TOPIXやS&P500などメジャーな指数に連動する投資信託ですね。eMAXIS Slimのオルカン、S&P500などが有名ですね。

今回紹介する「日経平均高配当利回り株ファンド」は、右側の「指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託等)」に該当します。

条件は結構厳しく、純資産50億円以上、設定から5年以上、資金流入が2/3以上などです。

高配当の投資信託で、しかもアクティブ・ファンドがつみたて投資枠に該当したというのは意外です。

日経平均高配当利回り株ファンドとは?

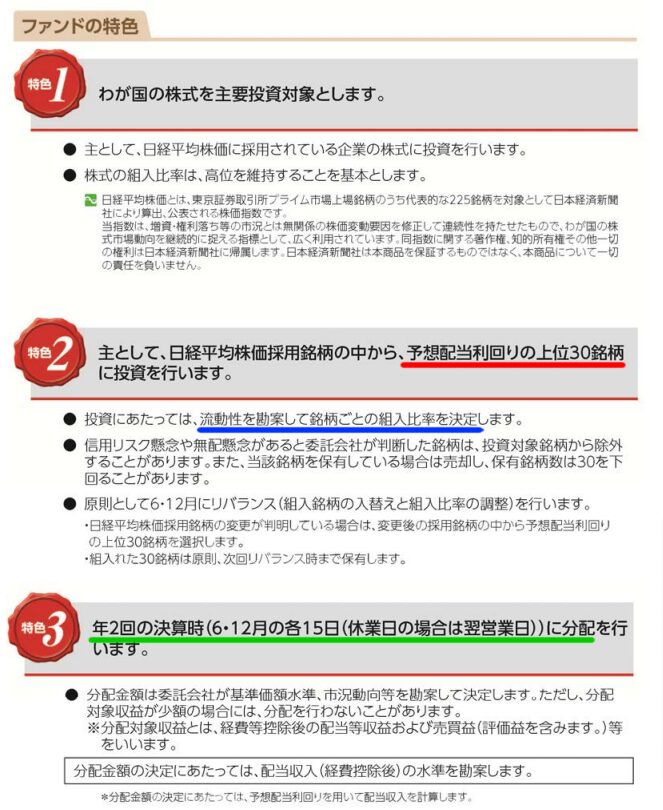

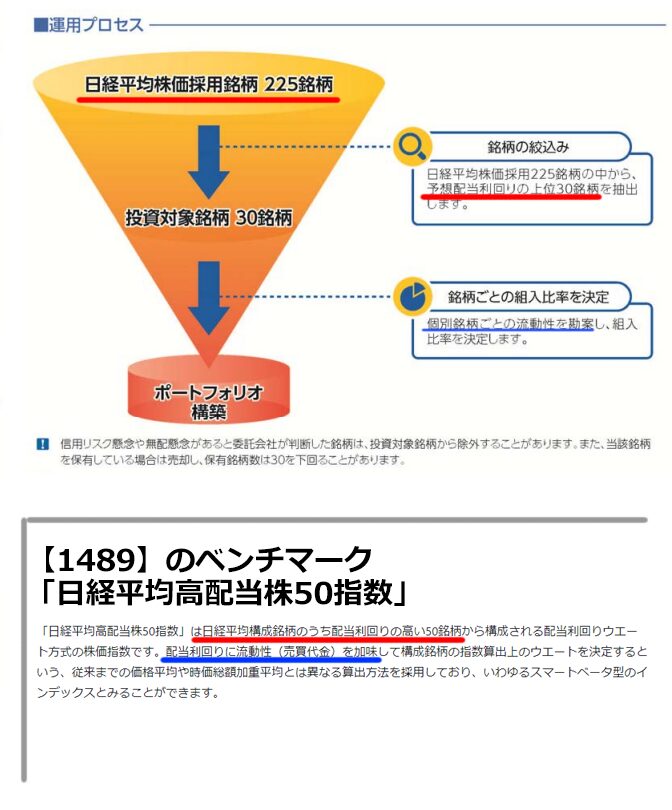

日経平均高配当利回り株ファンドとは、どんな投資信託でしょうか? ベンチマークはありません。アクティブ型ファンドです。

日経平均225社の中から、予想配当利回りの高い原則30銘柄で構成されます。組入比率は銘柄の流動性を重視するようです。規模の大きな銘柄が上位に入るイメージですね。

銘柄の入れ替えは年2回で6月と12月。決算も年2回、6月と12月です。分配金が2回出るということです。

【1489】のベンチマーク「日経平均高配当株50指数」の説明です。日経平均225社の中から、予想配当利回りの高い50銘柄で構成。配当利回りと流動性で組み入れ比率を決めます。

「日経平均高配当利回り株ファンド」のコンセプトとかなり似ています。どのくらい似ているかは、今後のデータ比較で明らかにしていきます。

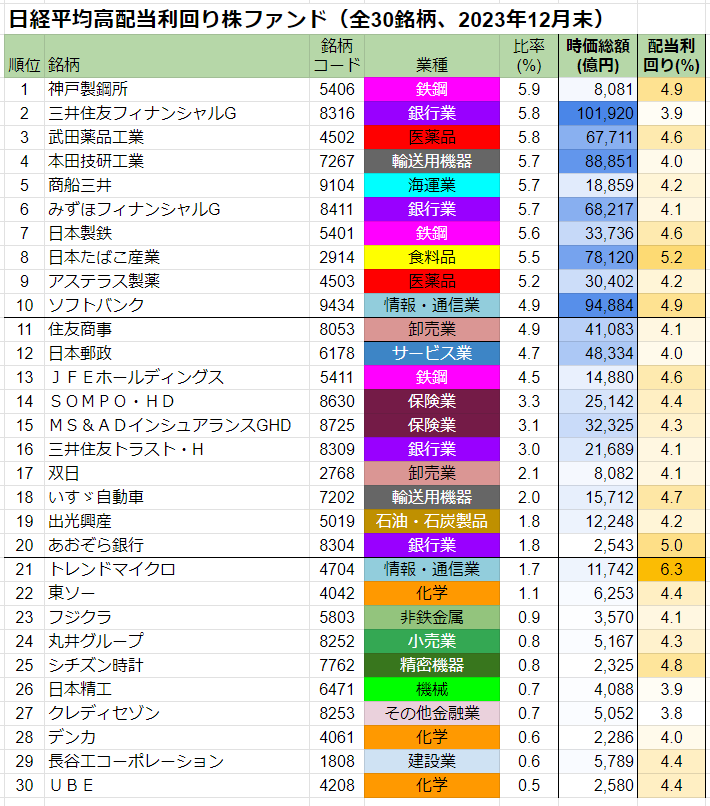

手数料は?

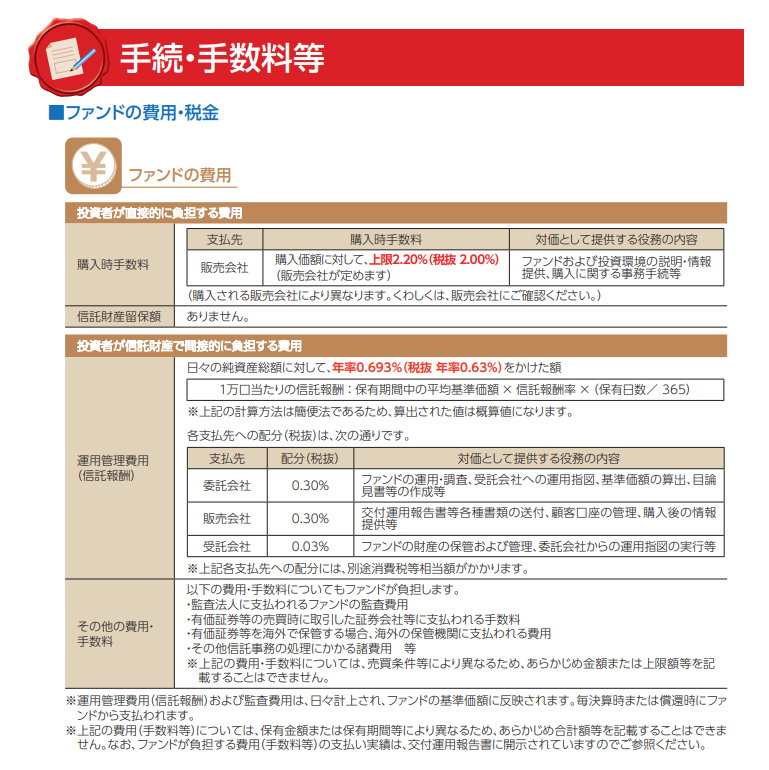

「日経平均高配当利回り株ファンド」の購入手数料についてです。

投資信託の資料には、購入手数料は上限2.2%とあります。ただこれは、対面取引の場合です。

下はSBI証券の場合の購入手数料です。インターネットを使って取引をすれば無料です。

電話で話すなどの対面取引の場合は購入手数料が2.2%かかります。ただし、NISAのつみたて投資枠の場合は、購入手数料は無料になります。

信託報酬は税込で年0.693%。低くはないですが、ベラボーに高いというわけではないですね。微妙ですね。0.3%ぐらいまで下げてくれると、うれしいですけどね。

日経平均高配当利回り株ファンドと【1489】の違いは?

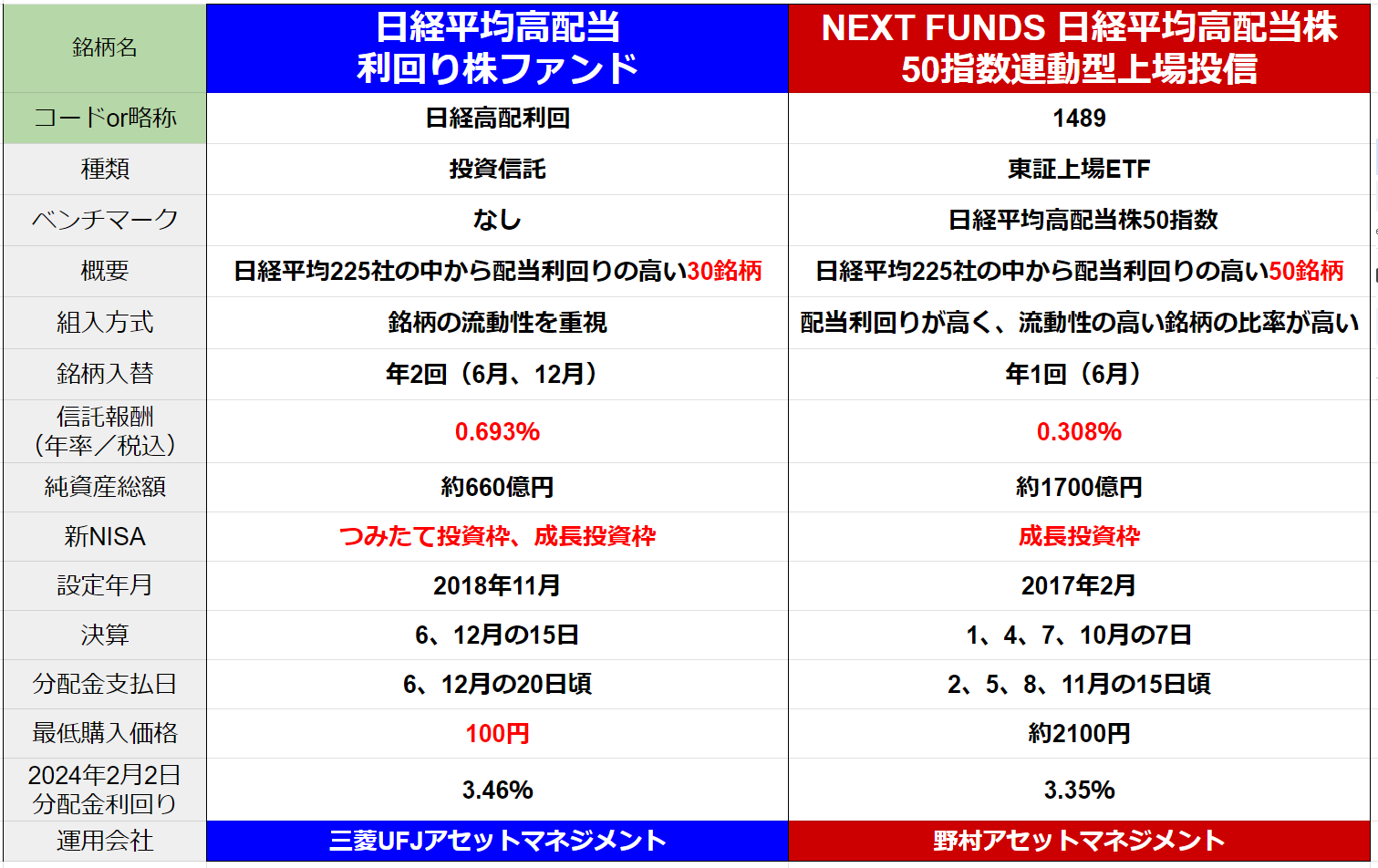

日経平均高配当利回り株ファンドと、【1489】(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)の主要項目の比較です。

日経平均高配当利回り株ファンドは投資信託、【1489】は東証上場ETFです。

※クリックで拡大します

ベンチマークは、日経平均高配当利回り株ファンドはありませんが、コンセプトは【1489】と似ています。どちらも日経平均225社の中から、配当利回りの高い銘柄群で、日経平均高配当利回り株ファンドは30銘柄、【1489】は50銘柄です。

銘柄入れ替えは日経平均高配当利回り株ファンドは年2回、【1489】は年1回です。

信託報酬は日経平均高配当利回り株ファンドは0.693%、【1489】は0.308%なので、結構差があります。

純資産は日経平均高配当利回り株ファンドは660億円で、【1489】は1700億円。どちらもかなりの規模です。

もっとも大きな違いは日経平均高配当利回り株ファンドが新NISAの「つみたて投資枠」の対象いうことですね。【1489】は「成長投資枠」です。

分配金の支払いは日経平均高配当利回り株ファンドが年2回、【1489】は年4回です。

分配金利回りはどちらも3.4%前後。現在は株高なので分配金利回りは低めですが、長期だとどちらも4%ぐらいのイメージです。

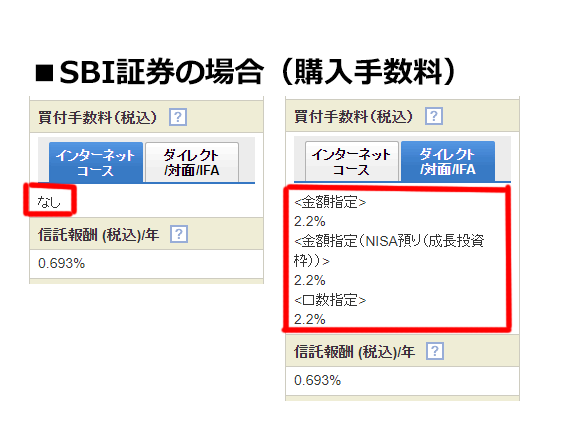

日経平均高配当利回り株ファンドはどんな銘柄で構成されているのか?

ここからは、日経平均高配当利回り株ファンドの中身についてご紹介。比較対象として、【1489】が頻繁に登場します。

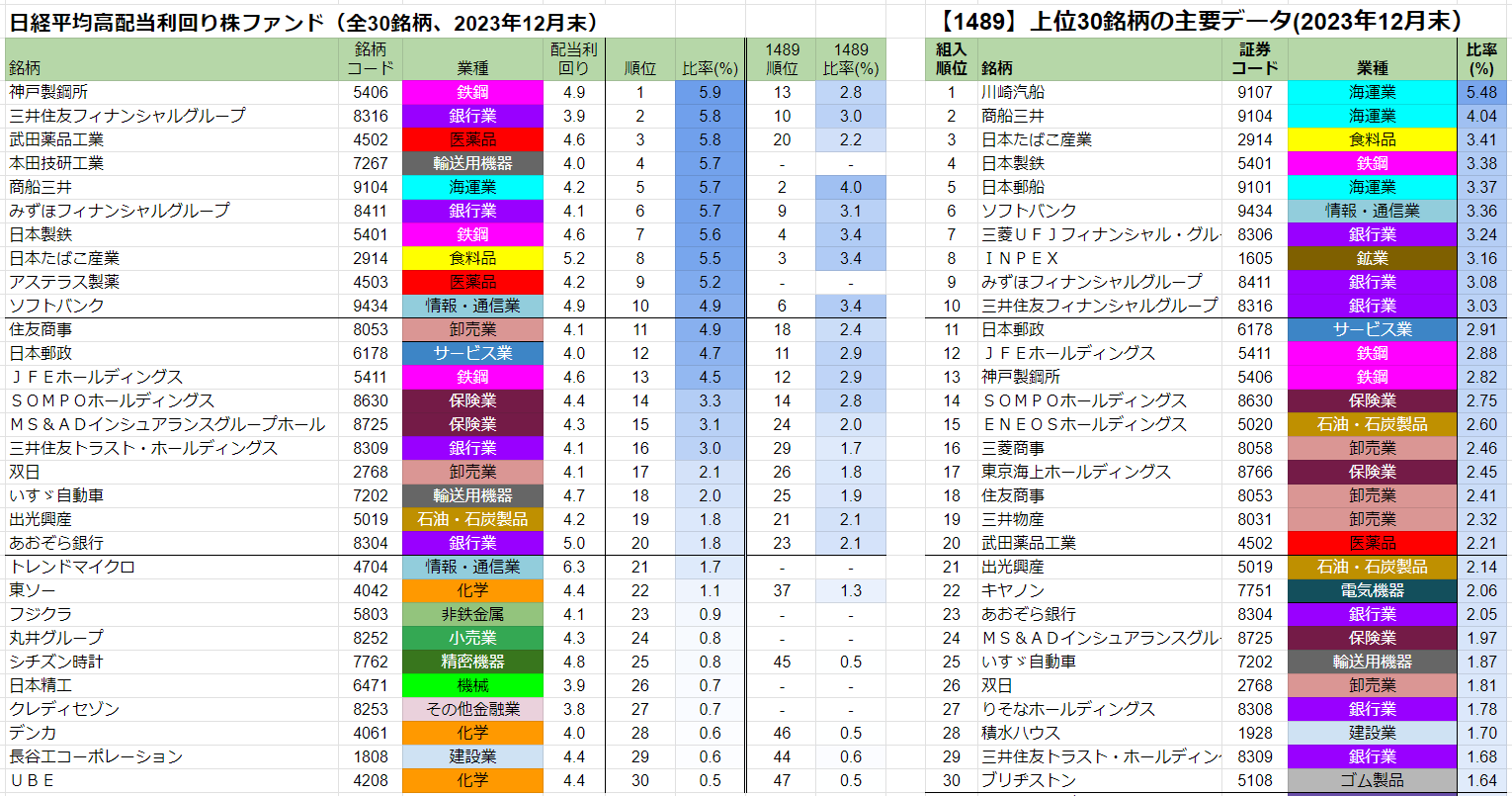

まずは日経平均高配当利回り株ファンドの構成銘柄。右から2列目に注目してください。時価総額が大きいほど、背景の青色が濃くなります。なので、時価総額の大きな順に組み入れられている傾向です。ただし、首位の神戸製鋼所は、この中ではあまり規模が大きくないです。

トップ10は鉄鋼と銀行が2銘柄ずつ入っています。海運が全体でも1つしかないのは意外ですね。

三大メガバンクからは三井住友フィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループの2つが2位と6位に入っていますが、五大商社は11位に住友商事がいるだけですね。鉄鋼大手3社(神戸製鋼、日本製鉄、JFEスチール)はすべて入っています。

【1489】と組入銘柄を比較

それでは【1489】と中身を比較します。

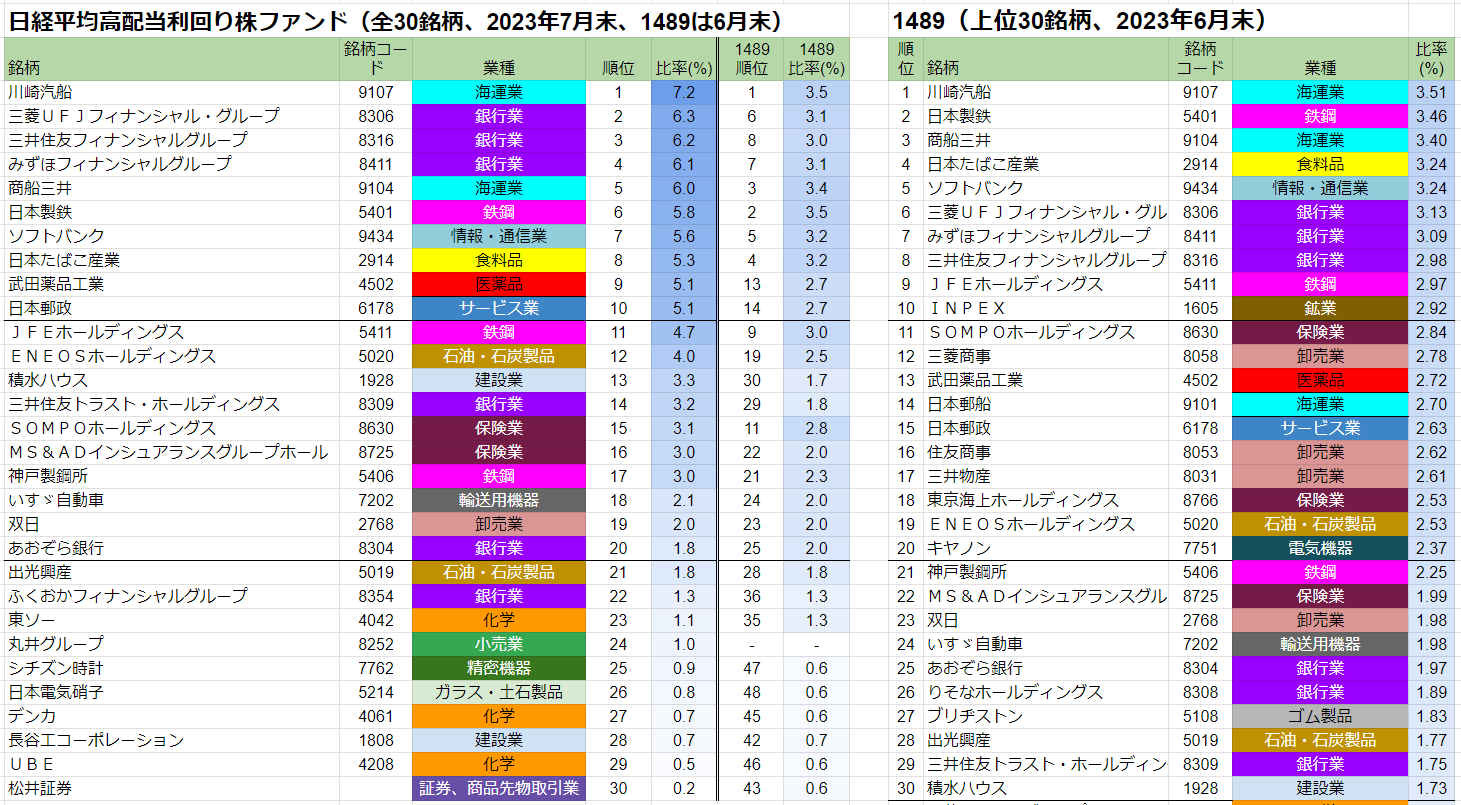

左が日経平均高配当利回り株ファンドの全30銘柄、右が【1489】の上位30銘柄です。

真ん中に日経平均高配当利回り株ファンドの順位と比率、その隣は【1489】の順位と比率です。背景の青い色が濃いほど、比率が高いです。

※クリックで拡大します

結構重複していますが、順位は少し異なっています。これには理由があります。

日経平均高配当利回り株ファンドは銘柄入れ替えは年2回あり、12月に銘柄入れ替えをしたばかりですが、【1489】の銘柄入れ替えは年1回で6月のみです。

なので【1489】は銘柄入れ替えから半年以上が経過しているので、比率や順位が変化したというわけです。

銘柄入替直後で比較

そこで、どちらも銘柄入れ替えをした直後のデータを比較しましょう。

左が日経平均高配当利回り株ファンドで2023年7月末、右の【1489】は2023年6月末のものです。

※クリックで拡大します

真ん中の順位と比率は、先ほどと比べてかなり似ています。コンセプトが日経平均225社の配当利回りの高い30銘柄と50銘柄で同じで、組み入れ方式はどちらもある程度、会社の規模を重視するのが共通しているので、中身は似るというわけです。

ちなみに重複率は60.5%でした。重複しているのは29銘柄。重複していないのは丸井グループの1銘柄のみです。

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)と比較

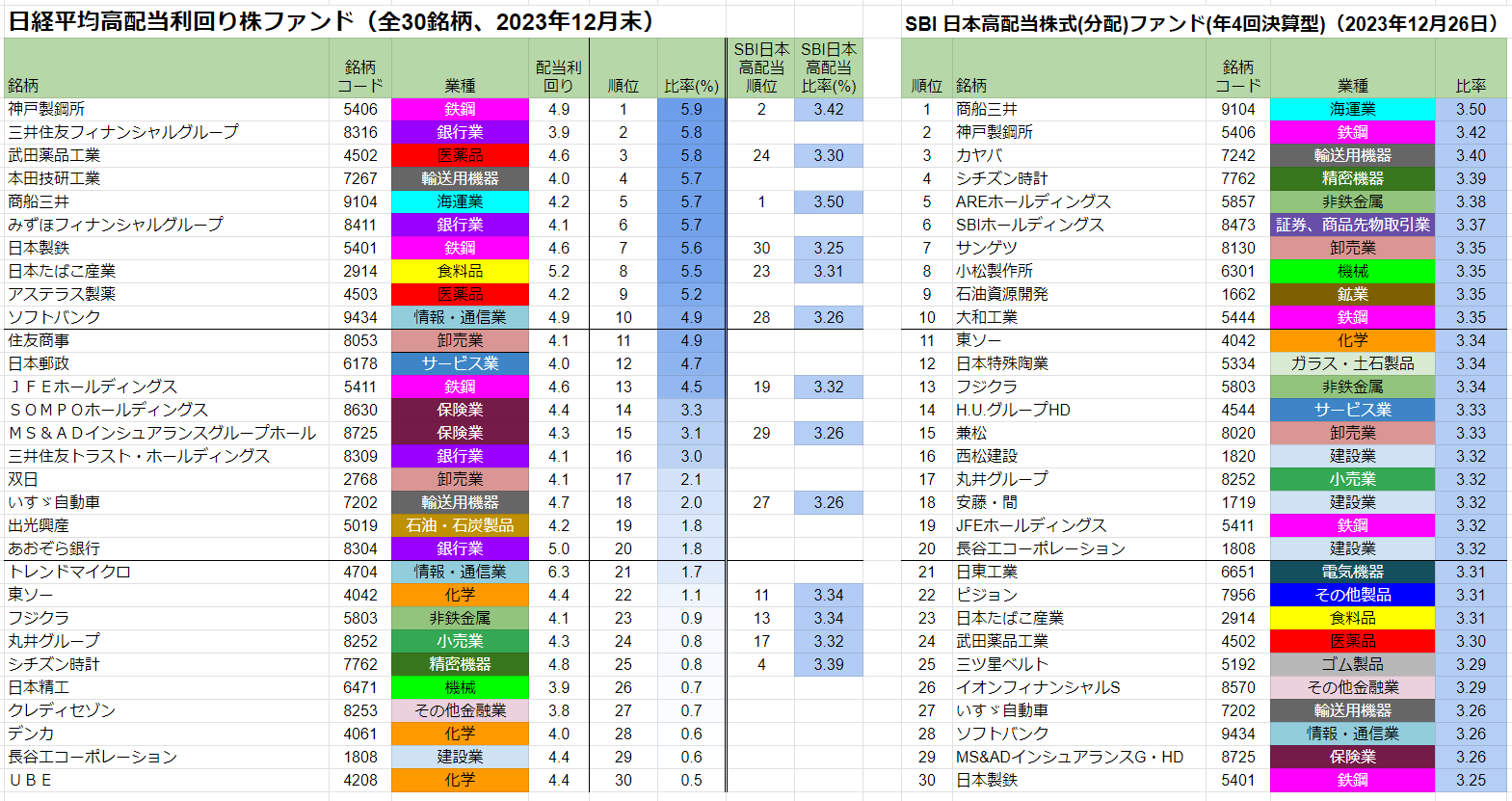

それでは信託報酬が0.099%と激安の投資信託「SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」とも比較してみましょう。

こちらもアクティブファンドで、財務の健全性をある程度考慮した時価総額1000億円以上の高配当銘柄を集めたものです。

※クリックで拡大します

重複しているのは13銘柄です。重複率は32.1%でした。【1489】の半分ぐらいですね。あまり似ていないです。

鉄鋼大手3社(神戸製鋼、日本製鉄、JFEスチール)が重複していますね。

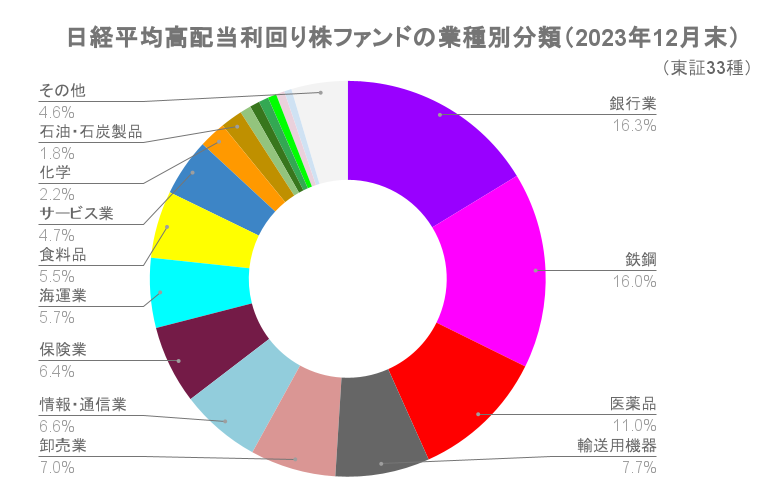

日経平均高配当利回り株ファンドの業種組入比率は?

それでは日経平均高配当利回り株ファンドの組入銘柄の業種について、見ていきましょう。

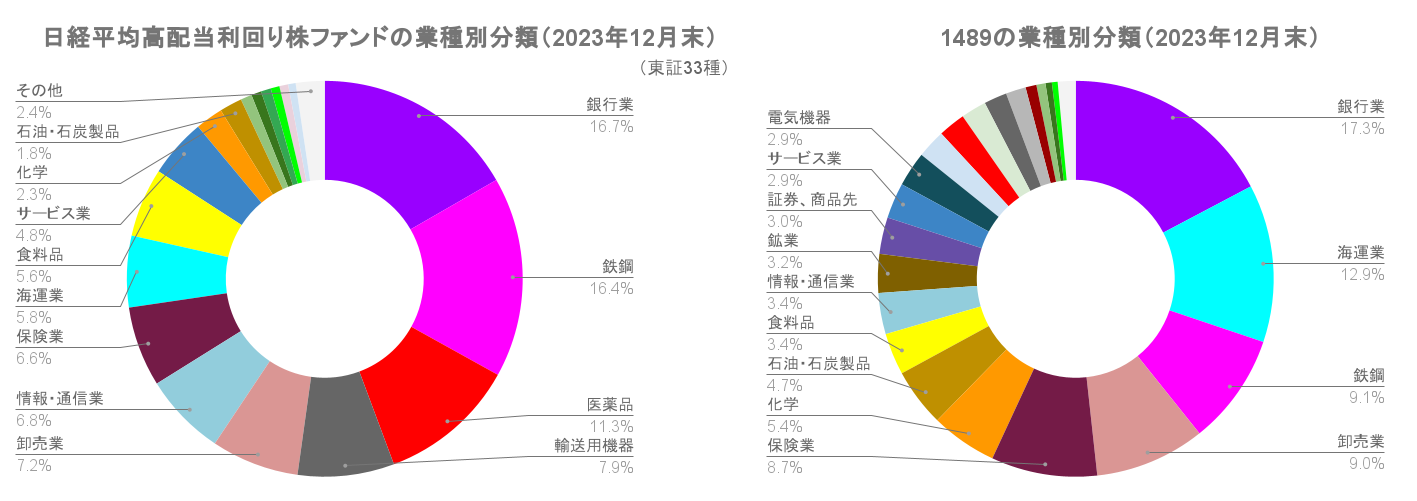

トップが銀行業で16.3%。鉄鋼が16.0%、医薬品が11.0%、輸送用機器が7.7%。この4業種で51%と約半数。以下、卸売業、情報通信業、保険業、海運業、食料品と続きます。

高配当ファンドは景気敏感セクターが多いのが普通ですが、医薬品や情報・通信業など比較的不況に強い業種が上位にいます。

【1489】との業種の違いは?

【1489】と業種を比較します。2023年12月末のものです。左が日経平均高配当利回り株ファンド、右が【1489】です。

※クリックで拡大します

銀行業はどちらも首位。鉄鋼、卸売業、保険業、海運、食料品などがどちらも上位で共通しています。

銘柄入替直後の業種は?

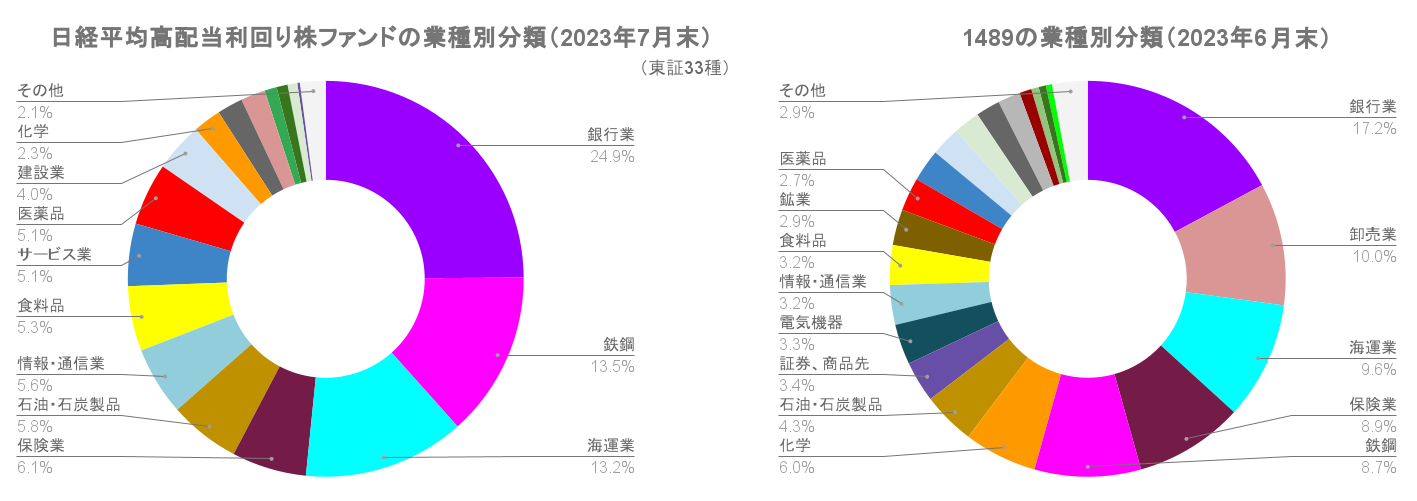

銘柄入れ替えを終えた直後の業種を比較します。

左が日経平均高配当利回り株ファンドで2023年7月末、右の【1489】は2023年6月末です。

※クリックで拡大します

銀行業はどちらも首位。海運がどちらも3位、保険業がどちらも4位、鉄鋼が2位と5位。上位の業種はかなり似ていますね。

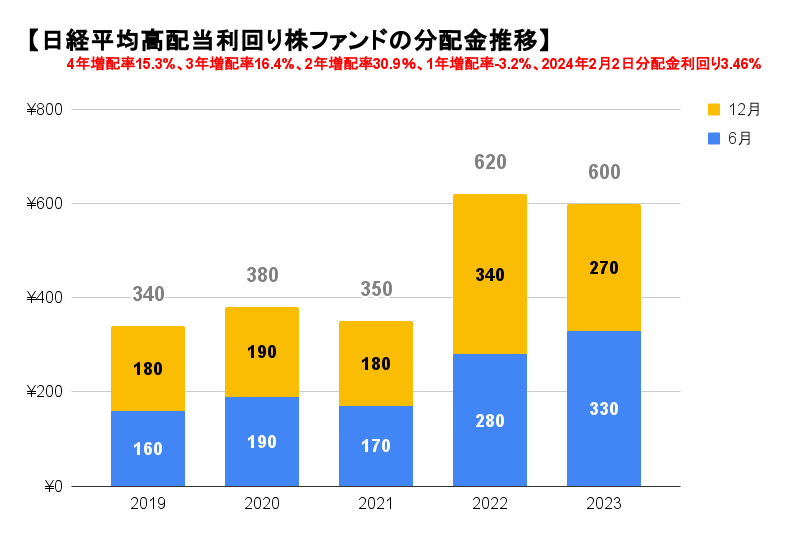

日経平均高配当利回り株ファンドの分配金を確認しよう

ここからは分配金について見ていきます。

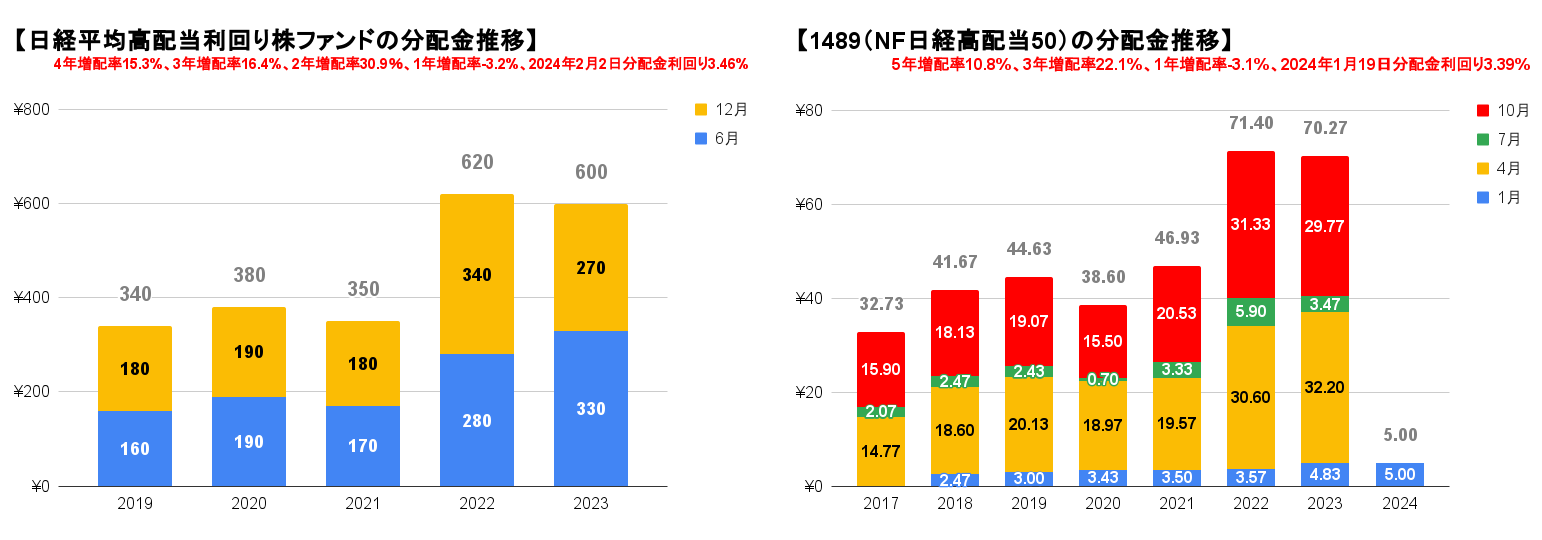

まずは日経平均高配当利回り株ファンドの分配金推移です。年2回支払われます。

2019から2021年にかけては横ばいでしたが、2022年に一気に増えました。年間単位では前年の2021年よりも77%増。2023年は前年より3.2%減でした。

順調に増配しているというより、やや不安定ですね。

【1489】と分配金を比較

それでは【1489】と分配金を比較しましょう。

左が日経平均高配当利回り株ファンド、右が【1489】の分配金です。

※クリックで拡大します

2022年に一気に増えたのは共通していますね。2023年は前年よりわずかに減ったのも同じです。

2019年から2021年がほぼ横ばいなのも同じです。異なる点は2020年の分配金がやや増えているか、減っているかということぐらいです。

全体的に見ると、恐ろしいほど似ています。

ファンドのコンセプトが日経平均225社の中から配当利回りの高い30銘柄と50銘柄とほぼ同じなので、分配金も似るわけですね。

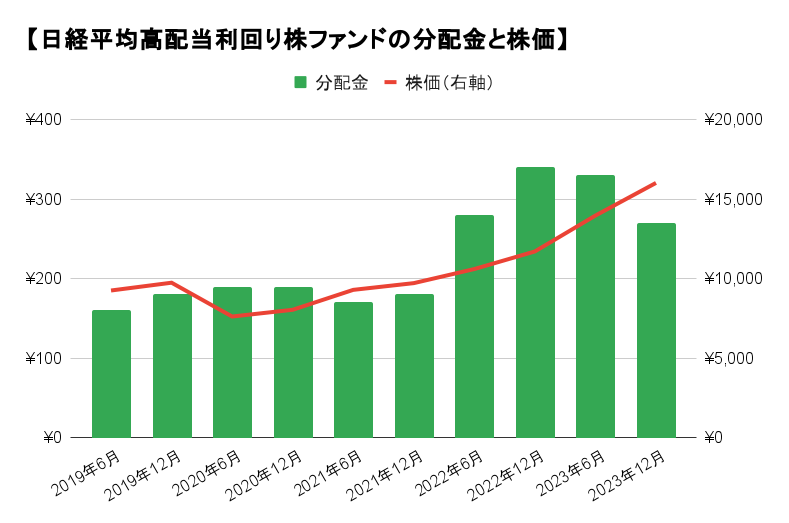

分配金と株価の比較

日経平均高配当利回り株ファンドの分配金と株価の比較です。

株価は2020年が底で、それ以降は安定して伸びています。分配金は、2022年に一気に増えました。

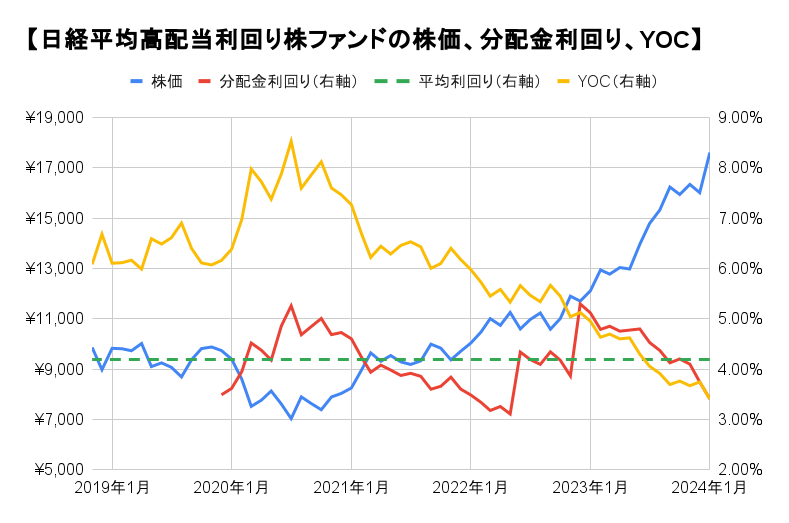

銘柄入替直後の業種は?

株価、分配金利回り、YOCです。赤い線が分配金利回りです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在の取得価額に対する利回りのことです。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2020年7月頃に購入していれば、現在YOCは8.5%ほどになっていました。

平均分配金利回りは4.2%なので、現在は分配金利回り3.4%は通常より低い状態ですね。2023年以降、株価がかなり上昇して分配金利回りが下がったためですね。

日経平均高配当利回り株ファンドとライバルETFの基本データ比較

ここからは日経平均高配当利回り株ファンドと【1489】の様々なデータ比較を行います。

さらに、高配当ETFの中で長期実績のある【1698】、そして参考として、TOPX・ETFの【1306】も比較対象とします。

表内の数値が赤色は、他のETFよりも秀でているという意味です。オレンジ色は赤色に次ぐ2番手グループという意味です。

※クリックで拡大します

日経平均高配当利回り株ファンドの秀でているところは、新NISAのつみたて投資枠に選ばれたことですね。

それと投資信託なので100円から購入可能なのもうれしいです。

信託報酬は日経平均高配当利回り株ファンドの0.693%は少し高いですね。

トータルリターンを比較しよう

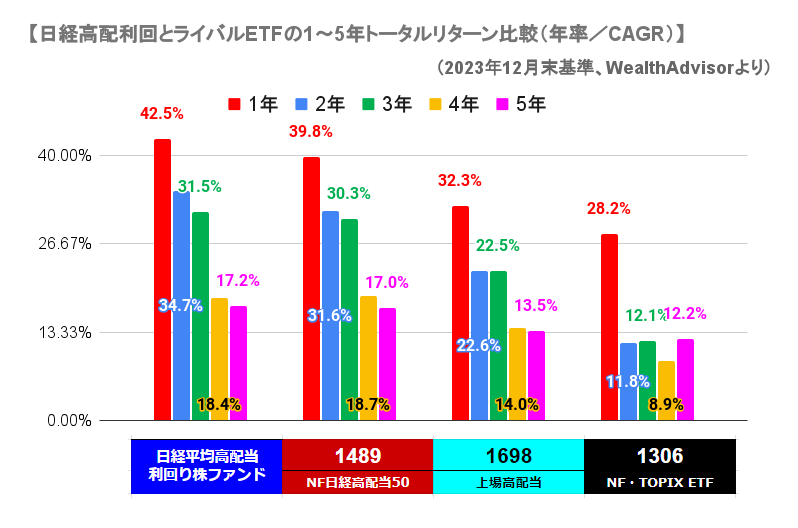

トータルリターンを比較します。トータルリターンとは分配金を再投資した株価リターンのことです。2023年12月末基準のデータです。期間は1~5年で、年率です。

一番左が日経平均高配当利回り株ファンド、その隣が【1489】です。

ほぼ同じですね。1年、2年、3年、5年は日経平均高配当利回り株ファンドがわずかに上回っており、4年だけは【1489】が優勢。

日経平均高配当利回り株ファンドのリターンはなかなか素晴らしいです。

トータルリターン、リスク、シャープレシオの比較

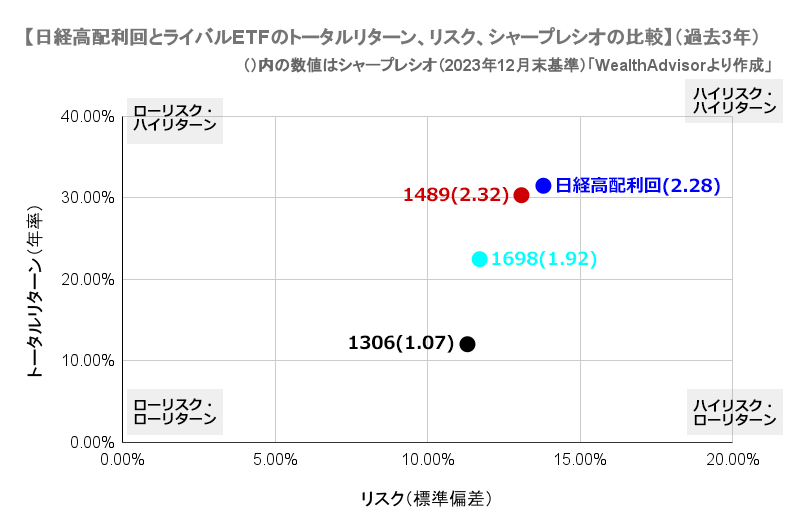

トータルリターン、リスク、シャープレシオを散布図で比較します。縦軸がトータルリターン、横軸がリスク、円の近くの数値がシャープレシオです。

一般的にトータルリターンが高く、リスクが小さいほど、シャープレシオが高くなります。表の左上が「ローリスク・ハイリターン」、右下が「ハイリスク・ローリターン」です。

まずは3年です。「日経高配利回」が日経平均高配当利回り株ファンドのことです。

トータルリターンは日経平均高配当利回り株ファンドが優勢ですが、リスクは【1489】が低いため、シャープレシオは【1489】が2.32、日経平均高配当利回り株ファンドは2.28でした。

5年データを比較する

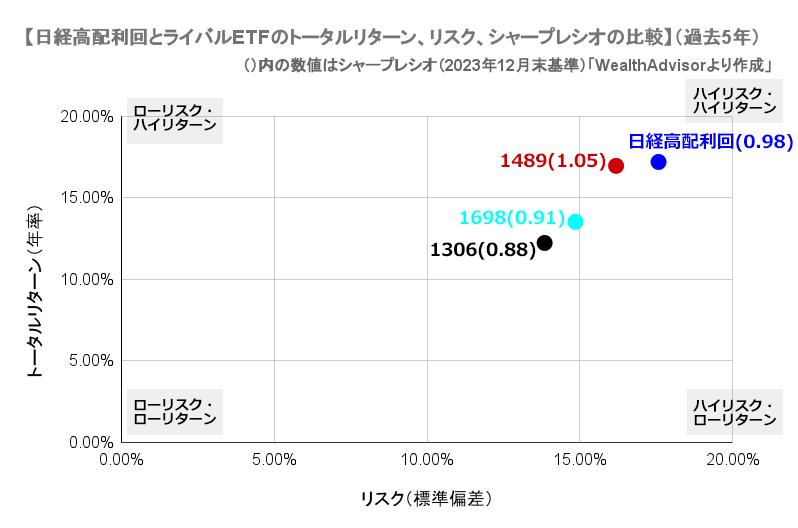

続いて5年です。

こちらもトータルリターンは日経平均高配当利回り株ファンドがわずかに優勢ですが、リスクは【1489】が低いため、シャープレシオは【1489】が1.05、日経平均高配当利回り株ファンドは0.98でした。

日経平均高配当利回り株ファンドは【1489】と比べると銘柄数が30と少ないためか、リスクが大きい傾向です。

そのため、リターンは互角ですが、シャープレシオは【1489】が優勢ですね。

分配金利回り推移を確認しよう

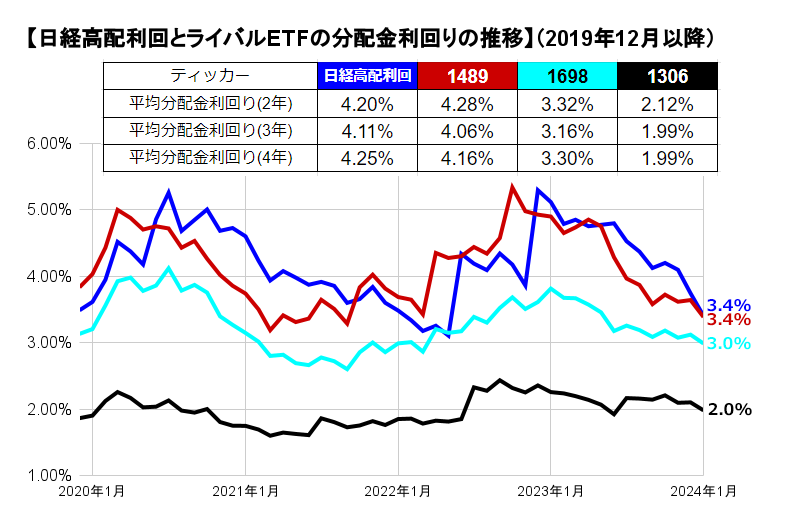

分配金利回りの推移を比較します。分配金利回りは過去1年分配金から算出しました。株価は月に1度、月末のものです。

分配金を支払い始めてから1年後から利回りが出ますので、日経平均高配当利回り株ファンドの年間分配金が出揃った2019年12月からです。右端の数値が現在の分配金利回りです。

日経平均高配当利回り株ファンドと、【1489】の分配金利回り推移は似ていますが、そっくりではないです。ただ、どちらも高い時と低い時の差が大きいですね。

上の表は平均分配金利回りです。2、3、4年です。現在、日本株高配当ETFはかなり株高の状態で、そのため現在の分配金利回りは平均分配金利回りよりも低いですね。

日経平均高配当利回り株ファンドの分配金利回りの平均は4.2%前後、現在が3.4%なので、0.7%ほど低いです。【1489】も同様です。

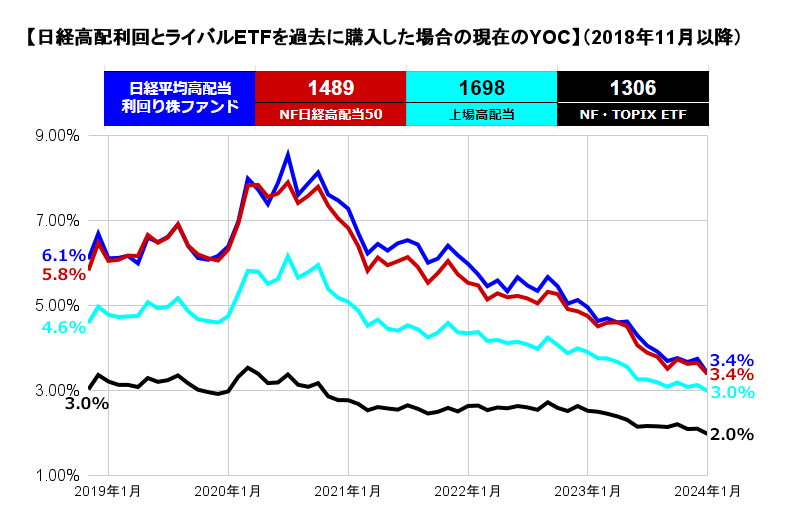

過去に購入したら、現在YOC(取得価額に対する利回り)はどうなったか?

過去にETFを購入していた場合、現在、取得価額に対する利回り(YOC)はどのくらいになっているかというグラフです。いわゆる自分利回りというやつです。

グラフが左肩上がりなら、株価が好調で増配しているという意味です。

一番右端の数値が現在の分配金利回りです。

それぞれのファンドの一番左端の数値が、5年2カ月前の2018年11月に購入していた場合の現在のYOCです。

日経平均高配当利回り株ファンドは現在の分配金利回りが3.4%ほどで、設定当時の2018年11月に買っていれば、YOCは6.1%まで上がりました。

日経平均高配当利回り株ファンドと【1489】は、ほぼ同じですね。わずかに日経平均高配当利回り株ファンドの方が高いようにもみえます。

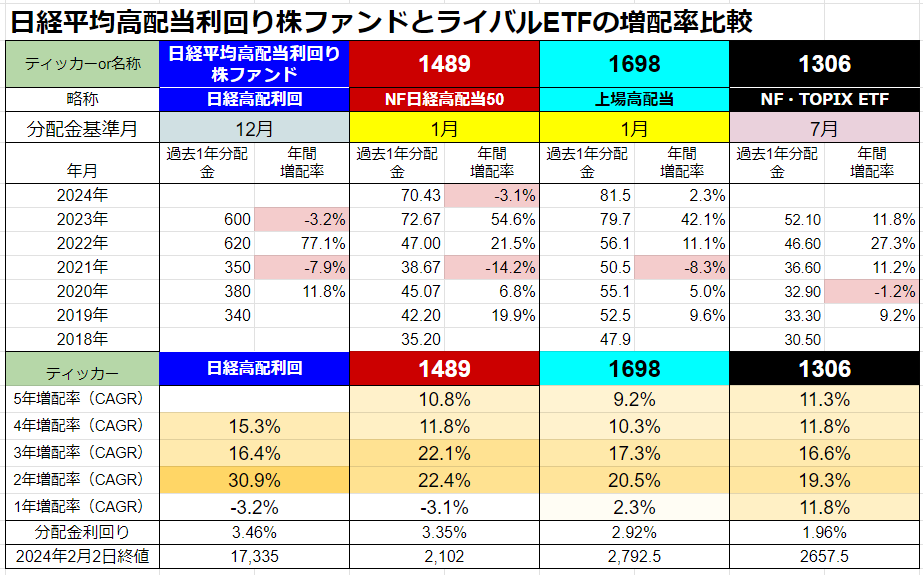

増配率を比較しよう

増配率を見ていきましょう。表の上段は1年ごとの過去1年分配金と、前年からの増配率です。背景ピンク色がマイナスです。

表の下段は現在を起点とした1~5年の増配率。年平均をCAGRで計算します。背景のオレンジ色が濃いほど、増配率が高いという意味です。この部分をグラフで見てみましょう。

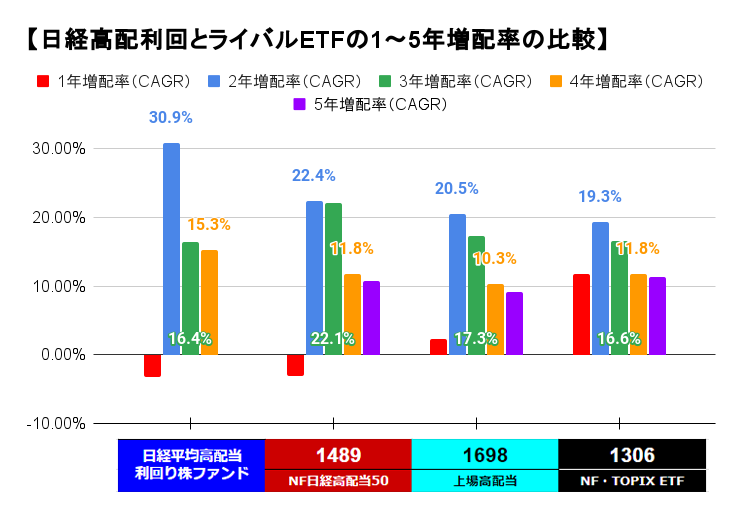

増配率をグラフで比較する

日経平均高配当利回り株ファンドと、【1489】の増配率は結構異なりますね。

2つを比較すると、1年増配率はどちらもマイナス3%ちょっとで互角。

2年増配率は30.9%と22.4%で日経平均高配当利回り株ファンドが優勢。

3年増配率は16.4%と22.1%で【1489】が優勢。

4年増配率は15.3%と11.8%で日経平均高配当利回り株ファンドが優勢。

総合的に見て、ほぼ同じですね。

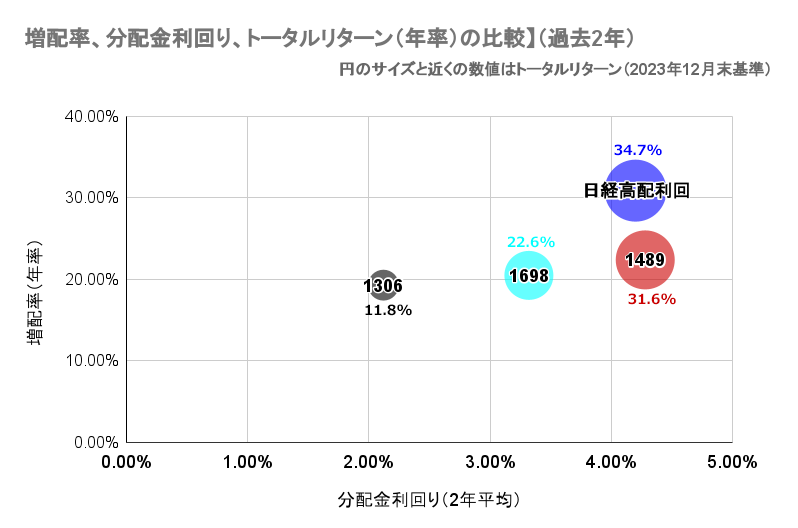

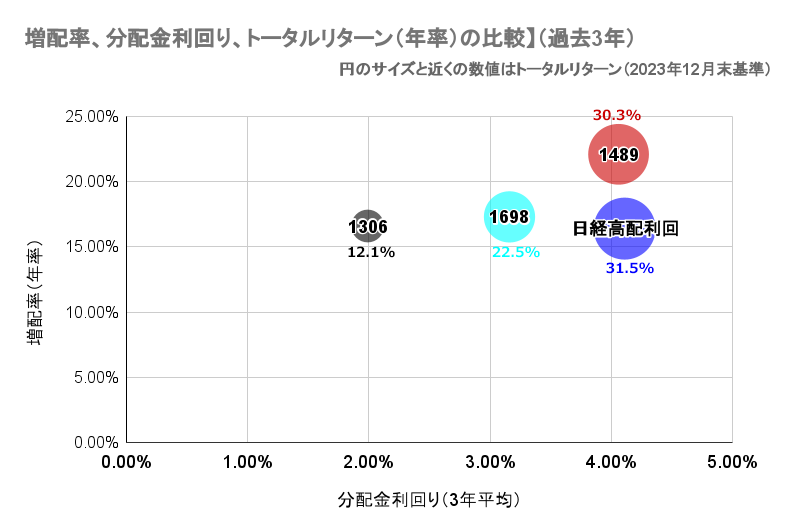

増配率、分配金利回り、トータルリターンを比較しよう

増配率、分配金利回り、トータルリターンをバブルチャートで比較します。

縦軸が増配率、横軸が分配金利回り、バブルの大きさがトータルリターンです。バブルの近くの数値もトータルリターンです。

まずは2年です。

ここでも日経平均高配当利回り株ファンドと【1489】を比較します。

分配金利回りは【1489】がわずかに高いですが、増配率とトータルリターンは日経平均高配当利回り株ファンドが優勢でした。

3年データはどうか?

続いて3年を見てみましょう。

分配金利回りは互角、増配率は【1489】が優勢、トータルリターンは日経平均高配当利回り株ファンドが上回っていました。

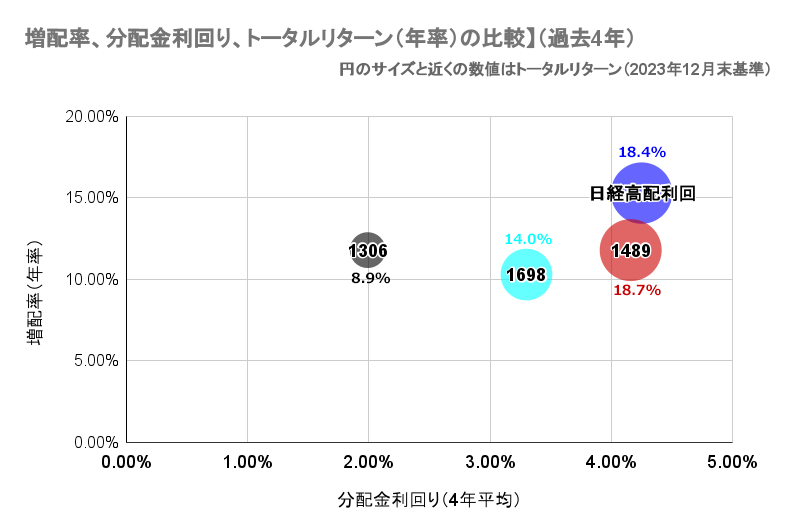

4年データを比較する

最後に4年を見てみましょう。

分配金利回りと増配率は日経平均高配当利回り株ファンドが優勢、トータルリターンは【1489】がわずかに上回っていました。

全体的に見るとほぼ互角ですが、日経平均高配当利回り株ファンドがやや優勢かもしれません。

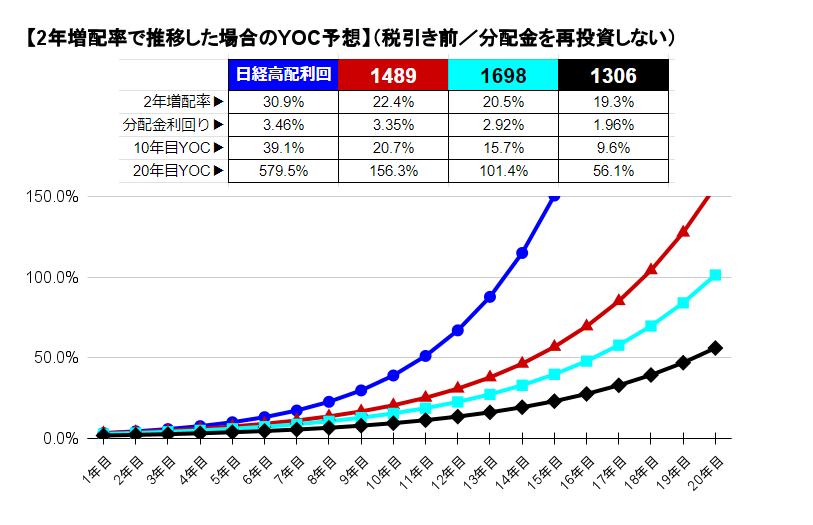

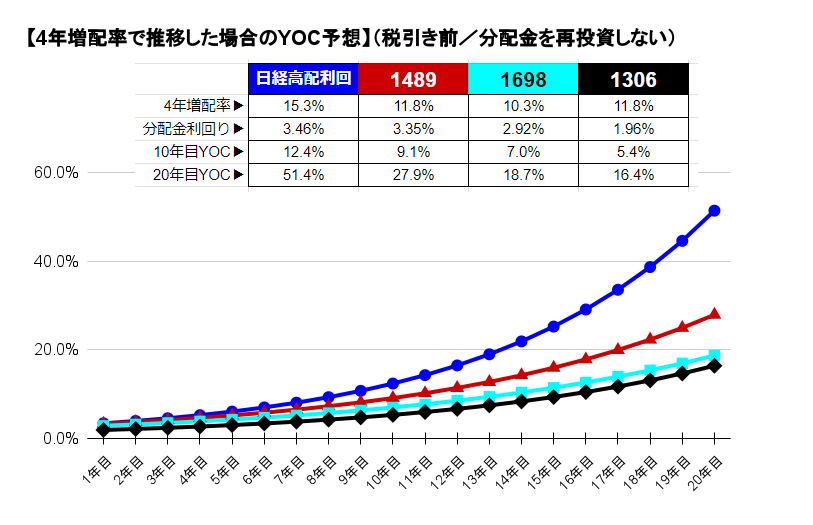

2年、3年、4年増配率を使った将来YOC予想

それでは、いま日本株高配当ファンドを購入したら、将来の利回りYOCがどのくらいになるかをシミュレーションします。

現在の分配金利回りに過去の増配率を当てはめて計算していきます。

2年、3年、4年の増配率を使います。「分配金は再投資しない。税引き前」という設定にします。

現在の分配金利回りは日経平均高配当利回り株ファンドが3.46%、【1489】は3.35%です。

まずは2年増配率を使用して将来YOCを予測します。

ここでも日経平均高配当利回り株ファンドと【1489】に注目します。

2年増配率は日経平均高配当利回り株ファンドが30.9%、【1489】が22.4%です。

20年目のYOC予想は、日経平均高配当利回り株ファンドが579%、【1489】が156%です。日経平均高配当利回り株ファンドが優勢です。

どちらも素晴らしい数値ですが、増配率が高すぎるので、あまり参考にはならないですね。

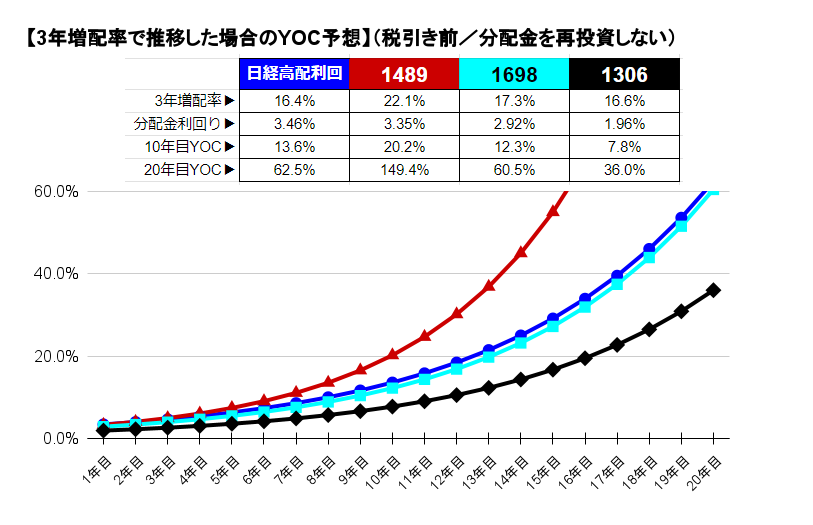

3年増配率で進むと?

続いて3年増配率を使用して将来YOCを予測します。

3年増配率は日経平均高配当利回り株ファンドが16.4%、【1489】が22.1%です。

20年目のYOC予想は、【1489】が149%、日経平均高配当利回り株ファンドが62.5%。今度は【1489】に軍配が上がりました。

4年増配率で推移すると?

最後は4年増配率を使用して将来YOCを予測します。

4年増配率は日経平均高配当利回り株ファンドが15.3%、【1489】が11.8%です。

20年目のYOC予想は、日経平均高配当利回り株ファンドが51.4%、【1489】が27.9%です。日経平均高配当利回り株ファンドが優勢です。

2つのファンドの比較では、日経平均高配当利回り株ファンドが2勝1敗でした。現在の分配金利回りはほぼ同じで、増配率の高い期間が3年の内2年あったからですね。

まとめ

投資信託の「日経平均高配当利回り株ファンド」は新NISAのつみたて投資枠の対象になりました。分配金を支払うタイプでつみたて投資枠は貴重です。高配当投資家にとっては朗報ですね。

信託報酬は年0.693%なので、少し高いですね。【1489】が0.308%なので、それぐらいまで下げてもらえるとうれしいのですが。

分配金は年2回。分配金利回りは平均は4.2%ほどですが、現在株価が高く約3.4%です。

「日経平均高配当利回り株ファンド」はベンチマークのないアクティブファンドですが、日経平均225社の中から予想配当利回りの高い30銘柄で構成。組入比率は銘柄の流動性を重視します。

ベンチマークが「日経平均高配当株50指数」のETF【1489】とかなり似ていました。

この2つのファンドを様々なデータで比較しました。組入銘柄、業種比率、分配金の増え方、過去YOCなどはかなり似ていました。

トータルリターンは日経平均高配当利回り株ファンドがやや優勢でしたが、リスクが高いため、シャープレシオは【1489】に軍配が上がりました。

分配金を出すタイプのファンドでも条件をクリアすれば「つみたて投資枠」になります。

5年後に、最近SBIアセットマネジメントが運用開始した【VYM】の投資信託版「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」、【VIG】の投資信託版「SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」などが、「つみたて投資枠」になる可能性はありますね。期待したいです。

マネックス証券のみで取り扱っているカバードコールETFを買おう【PR】

楽天証券の口座を開設して新NISAで資産運用しよう!【PR】

SBI証券で口座開設(無料)/口座数はネット証券No.1【PR】