今回は、2024年1月31日に運用が開始された投資信託「Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)」を分析します。

特徴は信託報酬が約0.1%と安く、隔月分配型、そして新NISA成長投資枠の対象です。

ベンチマークが同じETFとしては、1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)があります。日本株を対象とした高配当ETFの中で、最も規模が大きいです。

このETFのデータを通して、どんな投資信託なのかを浮き彫りにします。

序盤はTracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)のコンセプトや基本情報を紹介

前半は、ベンチマークについて

中盤は、ベンチマークが同じETF【1489】の中身に関する様々なデータを分析

後半は、1489とライバルETFなどと様々なデータを比較

終盤は、1489の将来YOCを予想する

Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)とは?

Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)とは、どんな投資信託でしょうか?

ベンチマークの「日経平均高配当株50指数」とは、日経平均225社の中から、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成されます。日本を代表する大型株がたくさん入っています。

信託報酬はどのくらいか?

このTracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)は、信託報酬が年0.10725%ということですね。かなり低いです。

同じベンチマークのETF【1489】が0.308%なので、約1/3です。

ただし投資信託には隠れコストがあるので、実際の経費率がどのくらいになるのかは、運用されてみないとわかりません。

分配金はどのくらいの頻度で支払われるのか?

もう一つの特徴は、年6回、奇数月に決算を行うことですね。

同じベンチマークのETF【1489】の分配金は年4回なので、これと比べても多いですね。

2024年1月末から運用開始ですが、3、5、7月は無分配。9月の決算から分配金を支払う予定とのこと。最初の分配金の支払いは半年以上先ですね。意外と遅いですね。

同じ指数のライバルETF【1489】の分配金推移

下のグラフはETFの【1489】の分配金です。1、4、7、10月が決算です。日本株は3月決算が多く、年2回の配当を支払うので、ETFは4月と10月の分配金が多く、1月と7月は少ないです。

今回のトレイサーズの投資信託版は、年6回、1、3、5、7、9、11月が決算です。6回の分配金の金額は、ほぼ均等にはならなそうです。

日本株が3月決算銘柄が多く、配当は2回が多く、2回が少ないことを考えると、トレイサーズの投資信託版は「2回が多く、4回が少ないパターン」、もしくは「4回がそれなりで、2回が少ないパターン」になりそうですね。実際の分配金が出てみないとわからないですが、ちょっと気になりますね。

同じ指数のライバルETF【1489】との比較

今回のトレイサーズの投資信託版と、ETFの【1489】の比較です。

大きな違いは投資信託かETFかということ。信託報酬が投資信託版が0.1%ほどと安いこと。分配金が投資信託版は年6回ということですね。

【1489】は2017年2月に設定されたので、約7年の実績があります。金融商品において、実績はかなり重要です。

ベンチマークの日経平均高配当株50指数とは?

それではベンチマークの日経平均高配当株50指数について、細かく見ていきましょう。ちなみに「日経平均」は日本を代表する大型株225銘柄ですね。

この日経平均225社の中から、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成された指数です。

「日経平均高配当株50指数」は、毎年1回、6月に銘柄の入れ替えを行います。

ただし、銘柄の選定は少しルールがあります。基準日は5月の最終営業日です。

1) 予想配当利回りが25位以内の銘柄

2) 現在採用銘柄で予想配当利回りが100位以内の銘柄。これで計50銘柄に到達しない場合は、

3) 未採用銘柄から利回りの高い順。これで計50銘柄にします

現在採用されている銘柄は多少優遇されます。米国株の【SPYD】も似たようなルールでしたね。基本的に日経平均のほぼ利回り上位50銘柄です。

また、構成銘柄が日経平均株価から除外されることとなった場合には、当該銘柄も「日経平均高配当株50指数」が除外されます。構成銘柄が45銘柄を下回った場合は、銘柄入れ替えと同様の方法で45銘柄になるように補充します。

ウェイトのルールは?

組入比率、ウェイトのルールについて見ていきましょう。「予想配当利回り×流動性係数÷株価×10の8乗」で比率が決まります。

「予想配当利回り」は5%が上限で、5%を超えても5%になります。「流動性係数」は平均売買代金の大きい順に1、0.8、0.6、0.4、0.2となります。

この2つを掛けた数値を、「基準日の株価」で割って、10の8乗を掛けます。

基本は配当利回りの高い銘柄が上位に入ります。流動性が高い銘柄の比率も高くなりますので、時価総額の大きな銘柄も上位に入る傾向です。イメージとしては配当加重に近いですね。

また、1銘柄の比率の上限は5%に設定しており、1つの銘柄に偏らないようにしています。

米国ETFに例えるなら、コンセプトは【SPYD】で、実際は【VYM】採用銘柄の配当利回りを高くしたようなイメージでしょうか。

1489はどんな銘柄で構成されているのか?

ここからはETFの【1489】について紹介します。今回のトレイサーズの投資信託版とベンチマークが同じ「日経平均高配当株50指数」なので、ETFの【1489】を見ることで理解を深めましょう。

【1489】は2017年2月に設定されたので、約7年の実績があります。

【1489】の全50銘柄です。

右から3列目の業種は東証33業種です。業種ごとに色をつけています。上位組入銘柄には、海運業、銀行業、卸売業(商社)が目立ちますね。

右から2列目は時価総額です。背景の青色が濃いほど、時価総額が大きいです。上位は時価総額が大きく、下位は時価総額が小さい傾向ですね。

一番右が配当利回りです。背景のオレンジ色が濃いほど、配当利回りが高いです。若干上位の方が利回りが高めですね。

基本的には配当利回りの高く、時価総額の大きなが上位に入る仕組みですが、昨年6月の銘柄入れ替えから7カ月が経過しています。

上位銘柄は株価が上昇したためて組入比率が上がり、必然的に配当利回りも下がっているように思えます。逆に下位銘柄は株価が軟調のため、配当利回りが上がっていると思われます。そのため、上位と下位の利回りは似たようになったと考えられます。

TOPIXと比較する

それではTOPIX(東証株価指数)との違いについて見ていきましょう。TOPIXは東証に上場している日本株をほぼ時価総額加重平均で組み入れているため、企業の規模の大きな順ですね。

この表はTOPIXの上位50銘柄です。表の右側にTOPIXの組入順位と比率、【1489】の組入順位と比率があります。

TOPIX上位50銘柄中、13銘柄が【1489】に入っています。結構入っていますね。

日本株は、米国と比べて超大型銘柄に高配当銘柄が多いです。米国の場合は、配当を支払わないテック企業が時価総額の上位を占めます。ここが異なりますね。

1489の業種組入比率をチェックしよう(東証33業種)

それでは【1489】の組入銘柄の業種について、見ていきましょう。

トップが銀行業で17.3%。海運業が12.9%。鉄鋼が9.1%、卸売業が9.0%。この4業種で約半数を占めています。以下、保険業、化学、石油・石炭製品と続き、上位は景気敏感セクターが目立ちます。

業種別に全銘柄をチェック!

業種別の比率の高い順に、全50組入銘柄を確認しましょう。

トップの銀行業は8銘柄です。三菱UFJ、みずほ、三井住友の三大メガバンクがランクイン。

2位は海運業は3銘柄。配当利回りが3%前後まで下がっています。いずれもかなりの減配となりました。

4位は卸売業、いわゆる商社です。5大商社から三菱商事、住友商事、三井物産の3銘柄が入っています。

東証33種の中から、22業種が【1489】に含まれており、業種の分散は結構効いています。【1489】は日経平均225銘柄の高配当が対象なので、日本を代表する大型株の高配当銘柄の大部分を保有することできるとも言えます。

1489の分配金を確認しよう

ここからは分配金について見ていきます。

まずは【1489】の分配金推移です。年4回支払われます。4月と10月が金額が多く、1月と7月は少ないですね。日本の個別銘柄は3月と9月の年2回配当を支払うケースが多いからです。

2018年から2021年にかけては横ばいでしたが、2022年に一気に増えました。年間単位では前年の2021年よりも52%増。2023年は前年より3.1%減でした。順調に増配しているというより、やや不安定ですね。

分配金と株価の比較

過去1年分配金と株価を比較します。

株価は2023年のはじめから、一気に伸びました。分配金は、2022年の中盤以降、かなり増えています。

過去に購入していた場合の自分利回りは?

株価、利回り、YOCです。赤い線が分配金利回りです。過去1年分配金を株価で除して計算しました。

黄色の線がYOCです。Yield on Costのことで、過去にこの銘柄を買った場合、現在取得価額に対してどのくらいの分配金利回りかということです。いわゆる自分利回りですね。この黄色の線が左肩上がりの場合は、株価好調&増配傾向にあるといえます。

2020年7月頃に購入していれば、現在YOCは7.9%ほどになっていました。

平均利回りは3.9%ぐらいなので、現在は分配金利回りが低い状態ですね。2023年はかなり株価が上昇しましたが、2024年に入っても株価は上昇しています。

1489とライバルの日本株高配当ETFの基本データ比較

ここからは【1489】とライバルの日本株高配当ETFを比較します。

高配当ETFの中でもっとも分配金利回りの高いグローバルX社の【2564】、長期実績のある【1577】と【1698】、なかなかの売れ行きの【1478】。そして参考として、TOPX・ETFの【1306】も比較対象とします。

表内の数値が赤色は、他のETFよりも秀でているという意味です。オレンジ色は赤色に次ぐ2番手グループという意味です。

※クリックで拡大します

経費率や純資産総額はTOPIX・ETF【1306】が圧倒的です。

高配当ETFの中では、経費率は【1478】が0.209%と低いです。

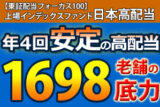

純資産総額は【1489】がトップで約1700億円。

分配金利回りは【2564】が3.79%と高いです。

1489とライバルETFの業種の違いは?

それでは組入銘柄の業種トップ5を比較します。

銀行業が6つのETFの中で4つでトップ5に入っています。3つがランクインしているのが卸売業、保険業、建設業、情報・通信業ですね。

※クリックで拡大します

【1489】と【1577】はどちらも銀行業がトップです。

【1489】と【2564】は海運が上位ですね。この2ETFは景気敏感な業種が目立ちます。

1489とライバルETFの上位銘柄の違いは?

組入上位10銘柄を比較します。

【1489】【2564】【1577】は上位に海運業が目立ちます。川崎汽船がいずれも首位、商船三井と日本郵船も上位ですね。

【1478】は携帯キャリアの3銘柄、ソフトバンク、日本電信電話、KDDIが2位から4位に入っています。

【1577】と【2564】は均等加重のため、銘柄の順位はあまり意識する必要はありません。上位にややマイナーな銘柄が入っていますね。

※クリックで拡大します

【1489】【1698】【1478】【1306】の上位銘柄は巨大企業が目立ちます。その中でも、【1489】は配当利回り重視、【1698】は3月決算と12月決算の比率を同じくらいに調整、【1478】は財務の健全性を重視、【1306】は純粋に規模の大きな順というわけです。

上位10銘柄の合計比率は、均等加重で組入銘柄数が70とまずまず多い【1577】が16.2%と低くく、分散されていると言えます。【1306】は約2000銘柄が入っているので、19.6%と分散されています。

トータルリターンを比較しよう

トータルリターンを比較します。トータルリターンとは分配金を再投資した株価リターンのことです。2023年12月末基準のデータです。期間は3、5年で、年率です。

3年リターンは【1489】は30.3%がトップです。純資産が増えているのも納得です。分配金利回りが高く、リターンも素晴らしく、申し分ないですね。

3年リターンは【2564】、【1577】、【1698】、【1478】は22%前後で互角です。【1306】は12.1%とやや劣っています。

5年リターンも【1489】が17.0%と首位。【1478】が15.2%で続いています。

トータルリターン、リスク、シャープレシオ(3年)

トータルリターン、リスク、シャープレシオを散布図で比較します。縦軸がトータルリターン、横軸がリスク、円の近くの数値がシャープレシオです。

一般的にトータルリターンが高く、リスクが小さいほど、シャープレシオが高くなります。表の左上がローリスク・ハイリターン、右下がハイリスク・ローリターンです。

まずは3年です。

【1489】がトータルリターンが圧倒的ですが、リスクの値も大いです。シャープレシオは2.12です。

【1698】、【2564】、【1577】、【1478】はトータルリターンが22%前後で互角です。リスクが小さい分、【1698】と【2564】のシャープレシオが1.81とやや優勢。【2564】のリスクが小さいのは意外ですね。

【1306】はトータルリターンがかなり劣るので、シャープレシオは1.08と低いです。

トータルリターン、リスク、シャープレシオ(5年)

続いて5年です。【2564】はありません。

こちらもトータルリターンは【1489】がもっとも高く、シャープレシオは1.06。

【1478】はトータルリターンは【1489】よりもやや劣りますが、リスクが低いのでシャープレシオは1.06と互角です。

【1577】はシャープレシオ0.80とやや低調です。

分配金利回り推移を確認しよう

それでは2018年1月以降の分配金利回りの推移を比較しましょう。利回りは過去1年分配金から算出しました。株価は月に1度、月末のものです。

分配金を支払い始めてから1年後から利回りが出ますので、2017年2月設定の【1489】のスタート時に合わせました。

上の表は2018年1月以降、約6年間の平均分配金利回りです。日本株高配当ETFは現在かなり株高の状態で、そのため現在の分配金利回りは、平均分配金利回りよりもかなり低いですね。

【1489】は平均が4.1%、現在が3.4%なので、0.7%ほど低いです。【2564】や【1478】も0.7%ほど低いです。

過去に購入した場合の、現在YOC、分配金額は?

過去にETFを購入していた場合、現在、取得価額に対する利回り(YOC)はどのくらいになっているかというグラフです。いわゆる自分利回りというやつです。

グラフが左肩上がりなら、株価が好調で増配しているという意味です。

一番右端の数値が現在の分配金利回りです。

それぞれのETFの一番左端の数値が、約7年前の2017年2月に購入していた場合の現在のYOCです。【2564】は2020年8月に購入した場合です。

【1489】は現在の分配金利回りが3.4%ほどで、設定当時の2017年2月に買っていれば、YOCは5.9%まで上がりました。

他のETFも、過去に買った場合、着実に増配しているのがわかります。上昇具合がどのETFも似ていますね。

増配率を比較しよう

増配率を見ていきましょう。表の上段は1年ごとの過去1年分配金と、前年からの増配率です。背景ピンク色がマイナスです。

※クリックで拡大します

表の下段は現在を起点とした1~5年増配率。年平均をCAGR(Compound Annual Growth Rate/年平均成長率)で計算します。背景のオレンジ色が濃いほど、増配率が高いという意味です。

この部分をグラフで見てみましょう。

増配率をチェック

2022年は日本の高配当株が増配ラッシュだったため、2年増配率や3年増配率は15%以上が目立ちます。

【1489】は2年や3年増配率は22%台と素晴らしく、4年や5年増配率は11%前後です。

4年や5年増配率はTOPIXが対象の【1306】が11%台と素晴らしいです。

【1698】や【1577】もなかなか安定しています。

【2564】は1年増配率が0%、2年は増配率は13.2%とサンプルがやや少ないです。【1478】は他のETFよりと比べると今ひとつです。

増配率、分配金利回り、トータルリターンを比較しよう

増配率、分配金利回り、トータルリターンをバブルチャートで比較します。

縦軸が増配率、横軸が分配金利回り、バブルの大きさがトータルリターンです。バブルの近くにトータルリターンの数値も書いておきます。

まずは3年です。

【1489】が増配率、分配金利回り、トータルリターン、いずれもトップクラスです。

【2564】は分配金利回りが4.5%ほどで最も高く、増配率、トータルリターンはまずまずです。

【1698】と【1577】、は増配率、分配金利回り、トータルリターン、いずれも安定しています。

【1478】は増配率が他のETFと比べると今ひとつ。

【1306】はトータルリターンが12.1%とやや苦戦しています。

5年の比較はどうか?

続いて5年を見てみましょう。【2564】はありません。

ここでも【1489】が増配率、分配金利回り、トータルリターン、いずれもトップクラスです。

【1306】は増配率が11.3%と高いです。

【1698】と【1577】、は3年に続き、5年でも似たような結果です。分配金利回りは【1577】がやや優勢、トータルリターンと増配率は【1698】がわずかに上回っています。

将来YOCはどうなるか

それでは、いま日本株高配当ETFを購入したら、将来の利回り(YOC)がどのくらいになるのかをシミュレーションします。現在の分配金利回りに過去の増配率を当てはめて計算します。

3年と5年の増配率を使います。「再投資しない。税引き前」という設定にします。

現在の分配金利回りは【2564】が3.8%と最も高く、【1489】は3.4%と2番目に高いです。

まずは3年増配率を使用して将来YOCを予測します。【2564】は3年がないので、2年増配率を使います。

3年増配率は【1489】が22.1%と最も高く、【1698】が17.3%で続いています。

20年目のYOC予想は、首位は【1489】で151%、2番手は【1698】で62%、3番手は【1577】で52.4%でした。TOPIXの【1306】は36.5%となかなかです。

ほとんどのETFが素晴らしい数値を叩き出しましたが、【1478】は今ひとつです。

5年増配率で進むと?

続いて5年増配率を使用して将来YOCを予測します。【2564】はありません。

5年増配率は【1306】が11.3%でもっとも高く、【1489】は10.8%で2番目に高いです。

20年目のYOC予想は、首位は【1489】で23.7%、2番手は混戦で【1698】、【1306】、【1577】が15%前後で続いています。【1478】は今回も苦戦しており、5.5%です。

3年増配率と少し似た傾向ですね。

全体的に見ると、【1489】の強さが目立ちます。【1698】と【1577】はなかなかでした。TOPIXの【1306】は分配金利回りは2%と低いですが、増配率が高かったので、将来YOCは結構期待できますね。

まとめ

それではまとめです。

投資信託の「Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)」は2024年1月31日から運用が開始されました。新NISA成長投資枠の対象です。

分配金は年6回、信託報酬が年0.10725%ということですね。かなり低いです。隠れコストがどのくらいになるかで、経費率は変わるので、実際に運用されてみないとわかりません。

2024年1月末に発売されますが、最初の分配金の支払いは9月になりそうですね。意外と遅いです。また、年6回の分配金は均等ではなく「2回が多く4回が少ない」、もしくは「4回が多めで2回が少ない」パターンになりそうです。

ベンチマークが同じETF【1489】は約7年の実績があり、日本株を対象とした高配当ETFの中で最も規模が大きいです。純資産は約1700億円です。

分配金利回りは平均は4%ほどですが、現在株価が高く3.4%ほどです。

トータルリターンはかなり高く、5年で年率17%。高配当ETFの中ではトップ。TOPIXの12.2%よりも高いです。

増配率は3年で22.1%、5年は10.8%と高いです。

データからは申し分なく、一番規模が大きいETFだけのことはありますが、組入銘柄に景気敏感株が多いのが少し気になります。

【1489】は米国ETFに例えるなら、コンセプトは【SPYD】ですが、実際は【VYM】に入っている銘柄の配当利回りを高くしたようなイメージでしょうか。

個人的には、投資信託版よりも、実績のあるETFの【1489】が無難でおすすめですね。成長投資枠で買おうと考えています。最近30分割されたので2000円ぐらいから購入可能です。

マネックス証券のみで取り扱っているカバードコールETFを買おう【PR】

楽天証券の口座を開設して新NISAで資産運用しよう!【PR】

SBI証券で口座開設(無料)/口座数はネット証券No.1【PR】