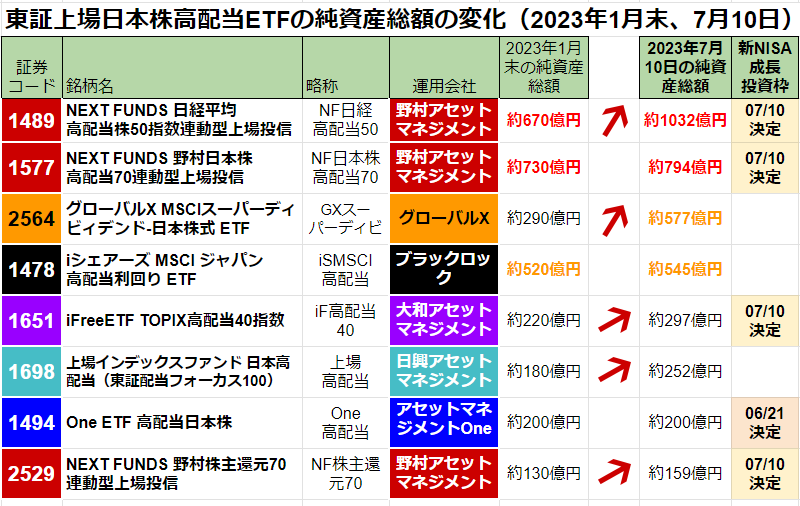

今回のテーマは、2023年7月10日に決定した新NISA成長投資枠についてです。その中から東証に上場している日本株高配当ETF5つをご紹介して、比較します。

野村アセットマネジメントの高配当ETF3つ【1489】【1577】【2529】が、新NISAの成長投資枠に決定しました。さらにiFreeの【1651】も決まりました。6月21日に行われた最初の発表では、【1494】が決まりました。

以下の5つのETFが新NISA成長投資枠に決定

【1489】NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

【1577】NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

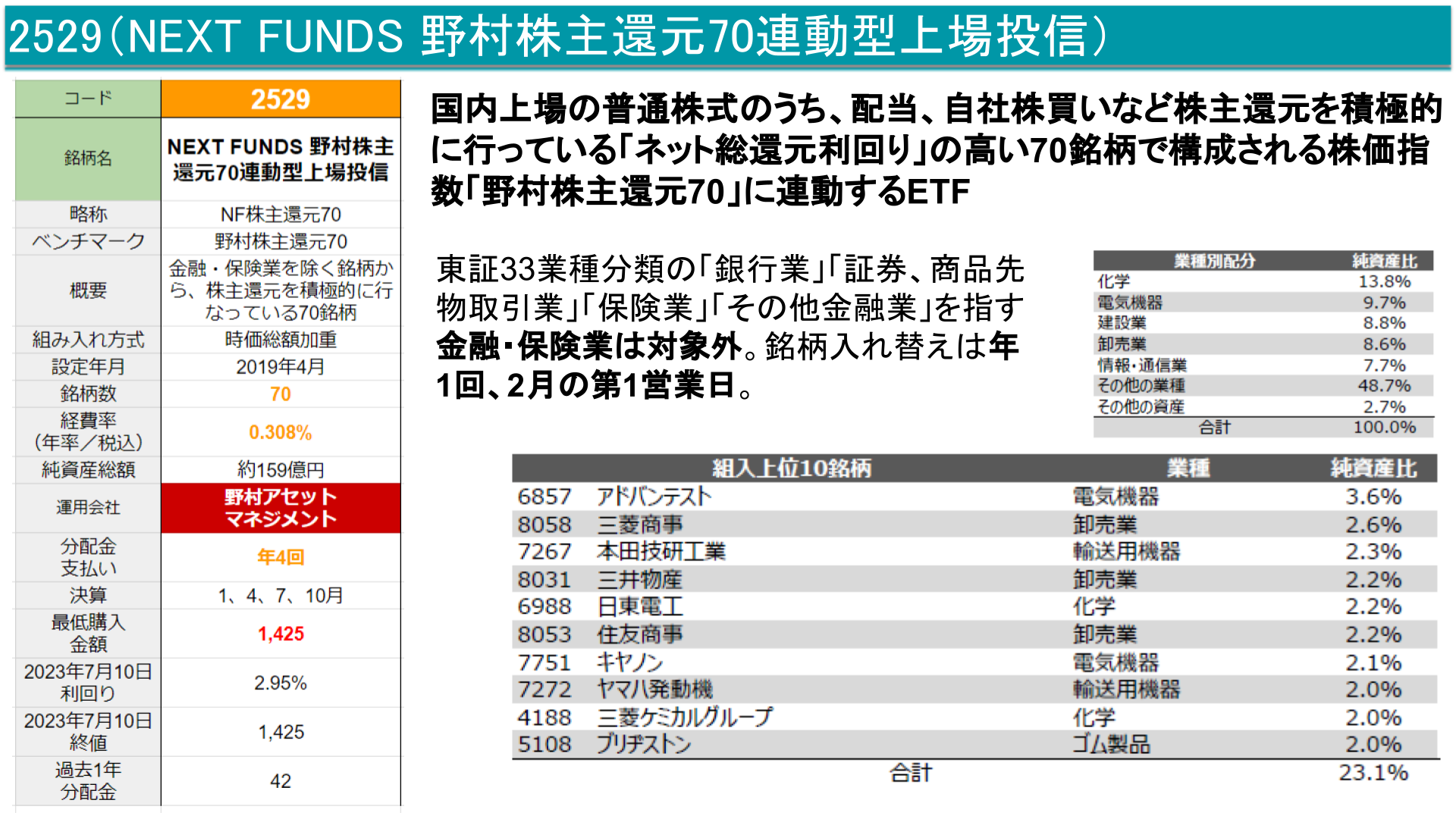

【2529】NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

【1651】iFreeETF TOPIX高配当40指数

【1494】One ETF 高配当日本株(前回6月21日に決定済)

この5つのETFについて分析&比較します

序盤は5つETFの基本データを比較

前半は、5つETFのコンセプトや組込上位銘柄、業種比率など基本データを1つずつ紹介

後半は、業種、利回り推移、増配率、トータルリターンなどをグラフで比較

最後に、今回のデータをランク付け、気になるトップは?

- 2024年から始まる新NISAとは

- 2024年から始まる新NISAとは

- 新NISA成長投資枠に対応の東証上場日本株高配当ETFの基本データ

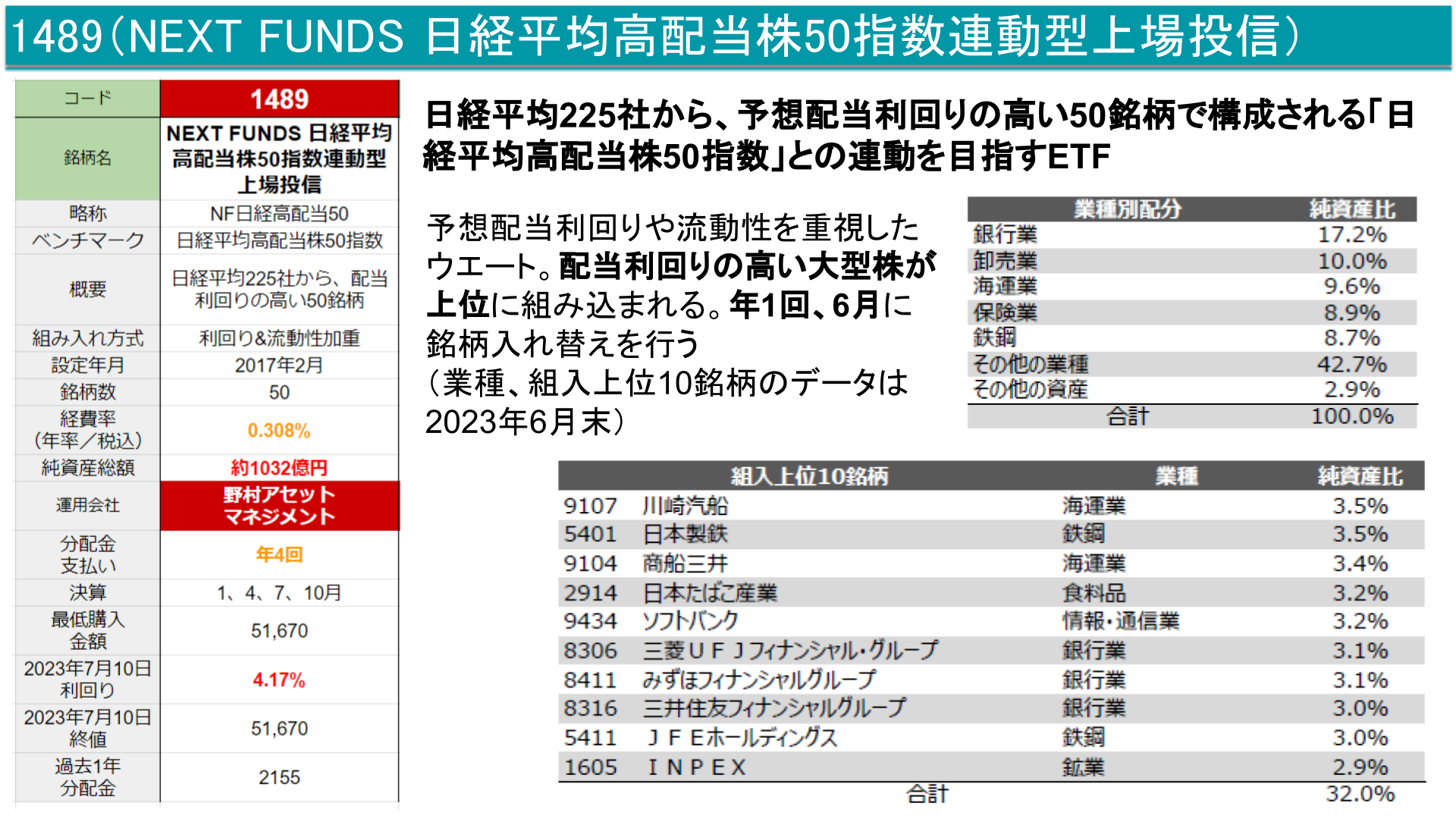

- 1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)

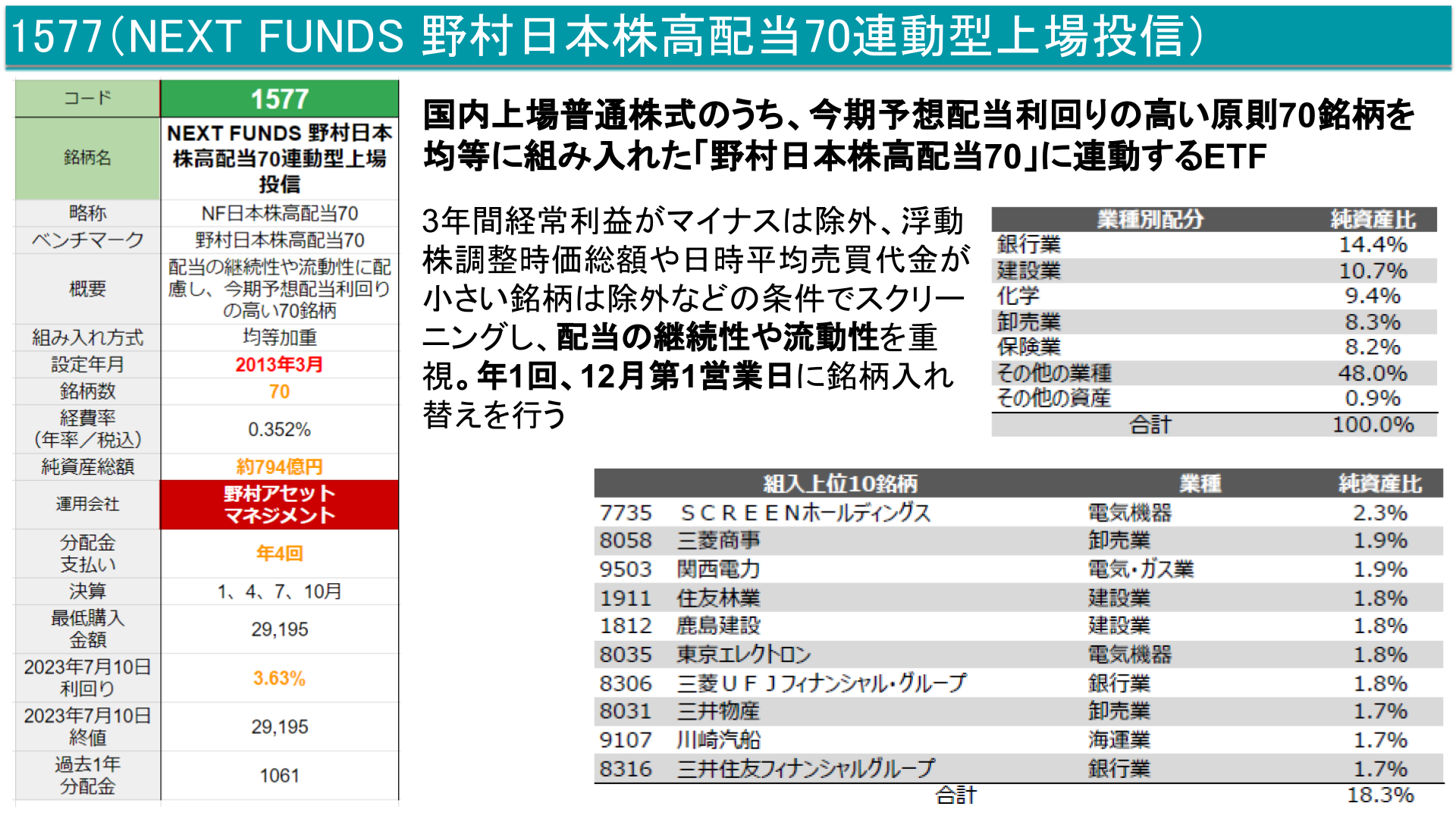

- 1577(NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信)

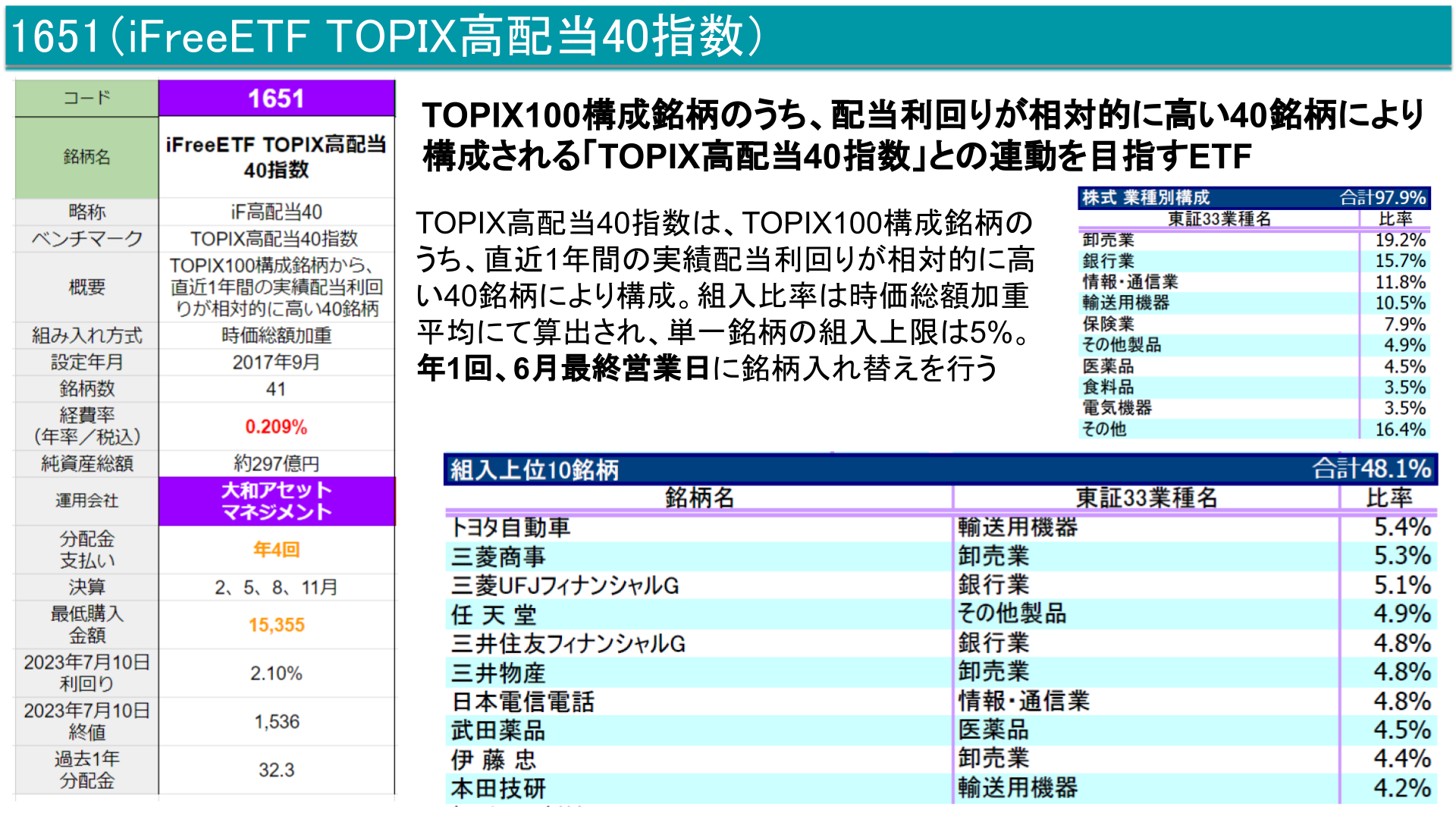

- 1651(iFreeETF TOPIX高配当40指数)

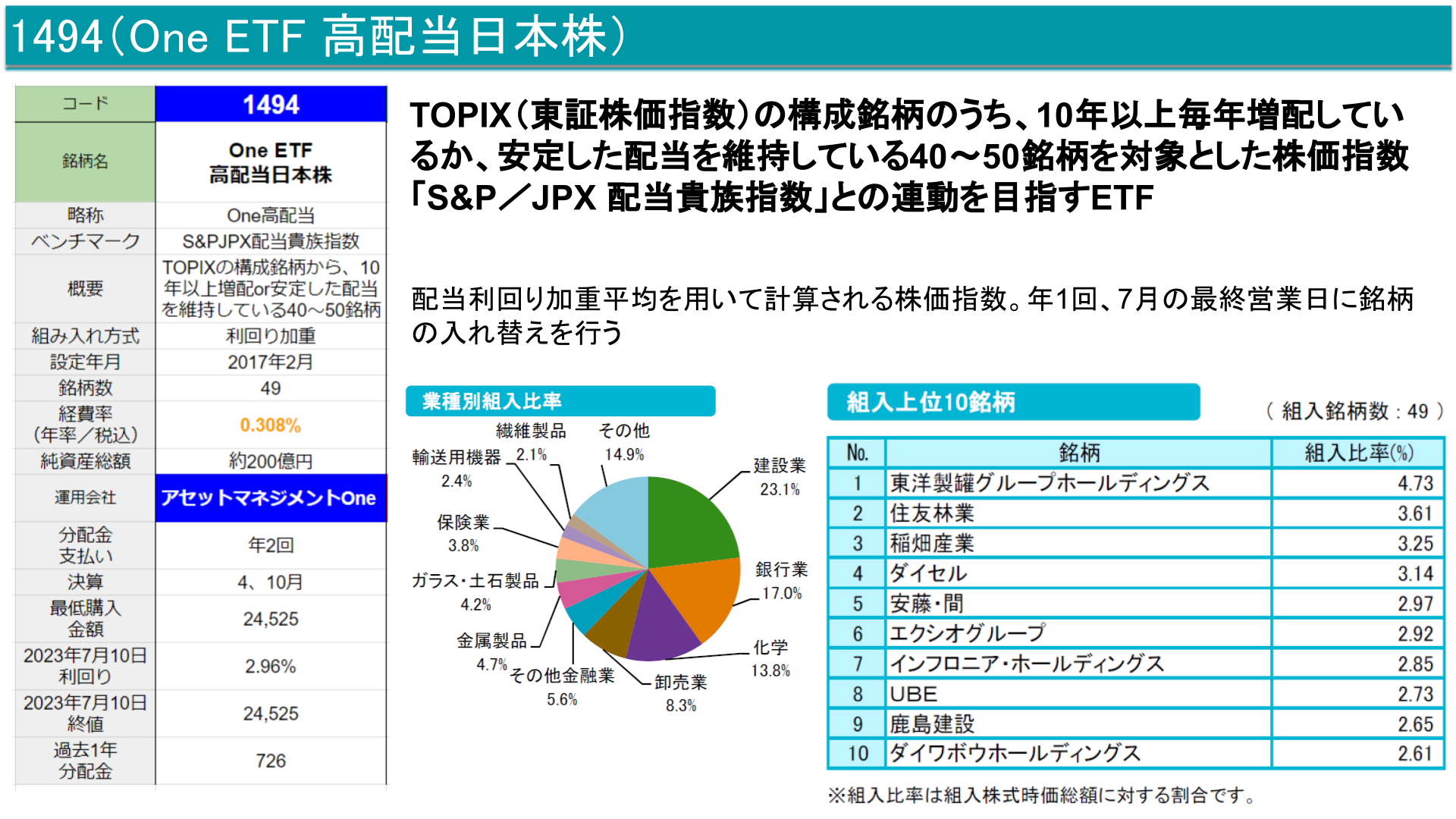

- 1494(One ETF 高配当日本株)

- 2529(NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信)

- 業種と銘柄の上位を比較

- 利回り推移を確認しよう

- トータルリターンを比較する

- 過去に買っていたら、今のYOC(取得価額に対する利回り)は?

- 過去の増配率は?

- 3、4、5年増配率を使った今後のYOC予想一覧

- それぞれの項目をまとめると?

- まとめ

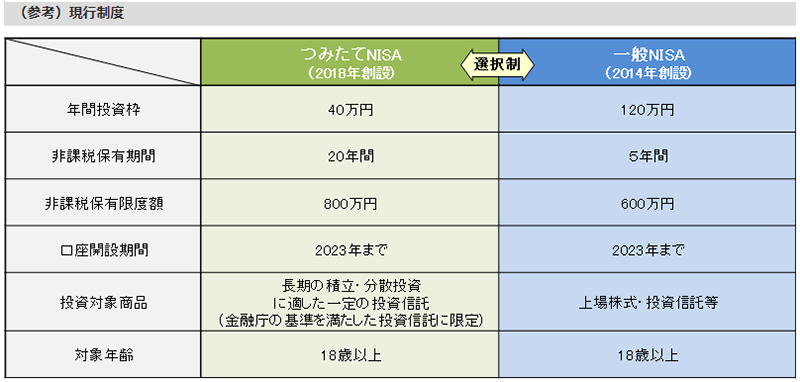

2024年から始まる新NISAとは

まずはNISAについてのおさらいです。下の表は現在のNISA。NISAとは非課税制度のことで、配当や分配金、譲渡益などに課税されません。

つみたてNISAと一般NISAに分かれており、期限が決まっていたり、使い勝手が今ひとつでした。来年2024年から新NISAに生まれ変わります。

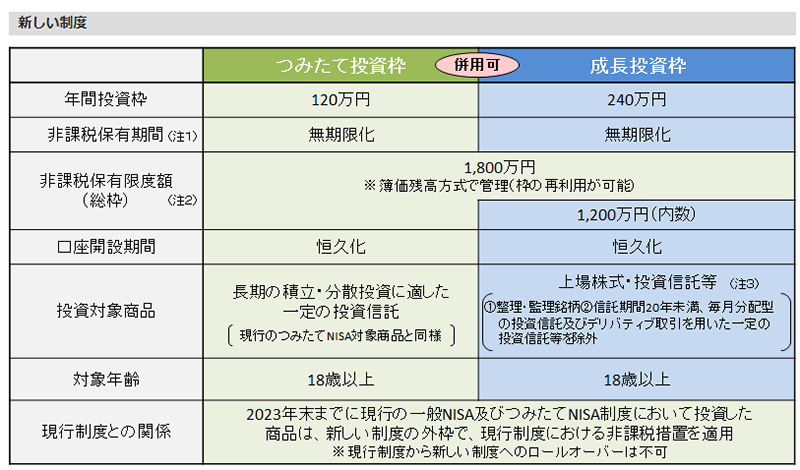

新NISAとは?

新NISAの主な特徴は以下の通りです。

非課税保有期間の無期限化

口座開設期間の恒久化

つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能

年間投資枠の拡大(つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計最大年間360万円まで投資が可能

非課税保有限度額は全体で1800万円(成長投資枠は1200万円。また、枠の再利用が可能)

つみたて投資枠の対象商品は、現在のつみたてNISAとほぼ同じ、インデックスの投資信託がメインです。

成長投資枠は現在の一般NISAの後継です。上場株式、投資信託などです。ただし、条件が厳しくなるようです。毎月分配型の投資信託、レバレッジやデリベティブ取引を用いた投資信託などが除外されるようです。そのため、どの銘柄が選ばれるかが気になるところです。

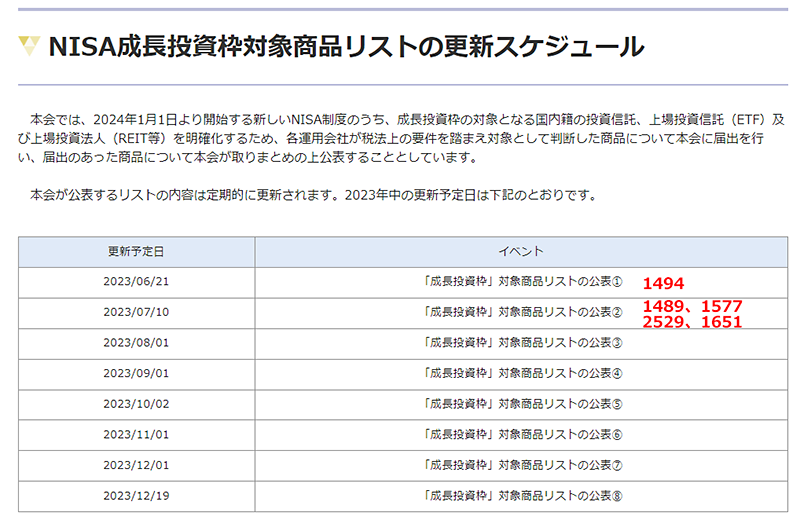

新NISA成長投資枠の対象商品はいつ決まるのか?

新NISAの成長投資枠の対象銘柄は、以下のようなスケジュールで発表されます。最初が2023年6月21日。今回は7月10日です。

東証上場日本株高配当ETFは、表の右端の赤字(証券コード)の5つが決定しました。

2024年から始まる新NISAとは

2023年2月の後半に、東証に上場している日本株高配当ETFから、純資産総額の大きい8つを紹介したコンテンツを公開しました。

表の右端が、「新NISA成長投資枠」の対象になったかどうかですね。8つのETFのうち、5つが決定しています。そこで今回は、この5つのETFを比較していきます。

野村アセットマネジメントからは【1489】【1577】【2529】の3つすべてが決定。大和のiFreeからは【1651】、そしてアセットマネジメントONEの【1494】が、すでに6月に決まっています。

ちなみに【1489】、【1577】、【2564】、【1478】、【1698】はすでに個別の動画でご紹介しています。リンクを貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。

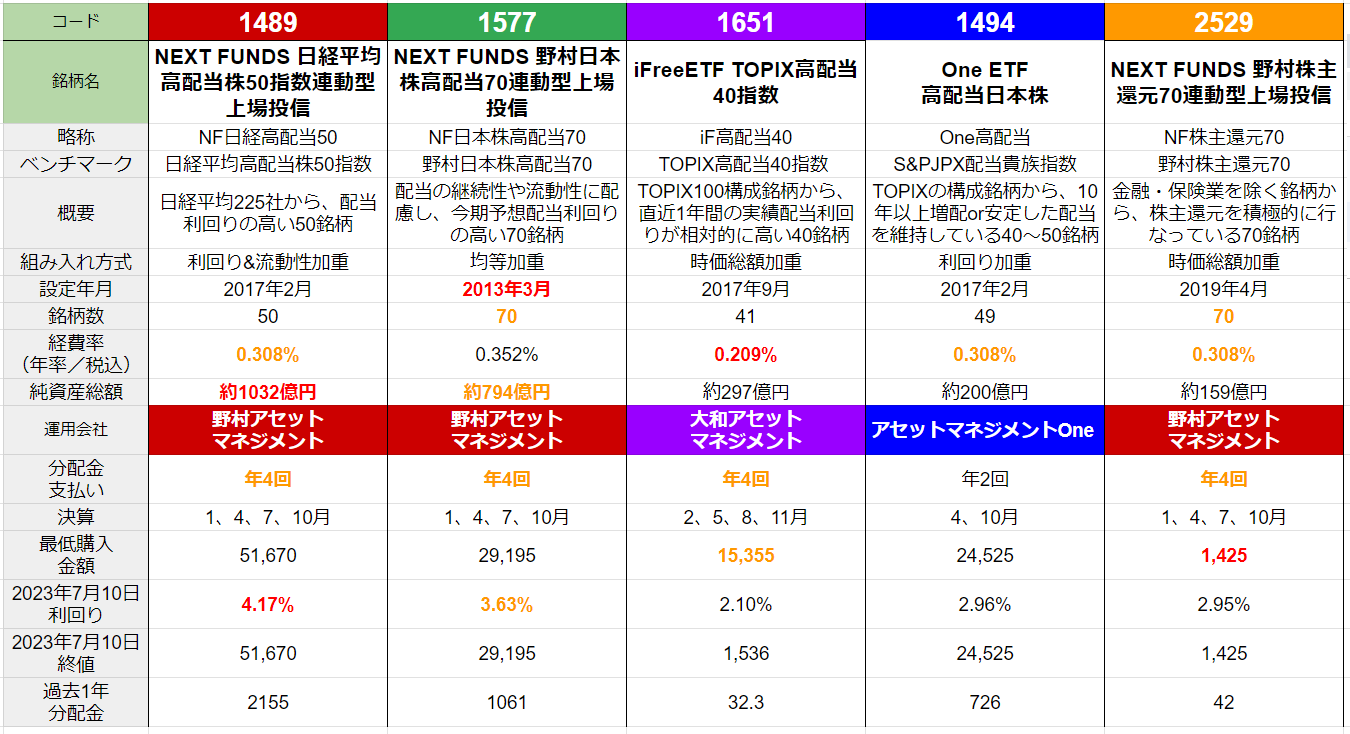

新NISA成長投資枠に対応の東証上場日本株高配当ETFの基本データ

こちらが、新NISAの成長投資枠に決定した日本株高配当ETF5つの基本データです。

数値が赤色は、他のETFよりも秀でているという意味です。オレンジ色は赤色に次ぐ2番手グループという意味です。

左から純資産総額の大きい順に並んでいます。今回のコンテンツのデータは基本的にこの順番で並びます。

ETFの背景色は運用会社のコーポレートカラーにします。野村があずき色、大和が紫色、アセットマネジメントONEが青色という感じです。野村は3つあるので、【1577】を緑色、【2529】を黄色にします。後半のグラフで使用するカラーはこれで統一します。

設定されたのは【1577】が2013年と古いです。【2529】は2019年なので最近です。

経費率は0.2~0.3%台です。【1651】が0.209%と一番低いです。

純資産総額は【1489】が1000億円を突破して首位。【1577】が約800億円と続いています。

分配金の支払いは基本的に年4回ですが、【1494】は年2回です。

現在の分配金利回りは【1489】が4.2%と高く、【1577】が3.6%、【1494】と【2529】は3%ちょうどぐらいで、【1651】が2.1%とやや低いです。

1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)

それではETFごとに個別に見ていきましょう。まずは【1489】。NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信。

純資産総額は1000億円を超えており、最近の売れ行きはかなり好調です。

ベンチマークは「日経平均高配当株50指数」。日経平均225社の中から、利回り上位50銘柄。既存銘柄は100位以内でも入る場合があります。ウエートのルールは、予想配当利回りや流動性を重視します。配当利回りの高い大型株が上位に入ります。米国ETFに例えるなら、コンセプトは【SPYD】で、中身は【VYM】の銘柄の利回りを高くしたようなイメージ、【DHS】っぽさもあります。

業種は銀行が17%と多く、卸売業、海運業、保険業、鉄鋼と続いています。上位の業種も海運業、鉄鋼、銀行業が多いですね。銀行は三井住友、みずほ、三菱UFJの三大メガバンクが揃っていますね。

毎年6月に銘柄入れ替えを行っており、今回は伊藤忠商事が除外、新加入は組入1位の川崎汽船など4銘柄でした。

※なお、右側の「上位業種」と右下の「組入れ上位10銘柄」のデータは2023年6月末時点です。以降のETFも同じです。

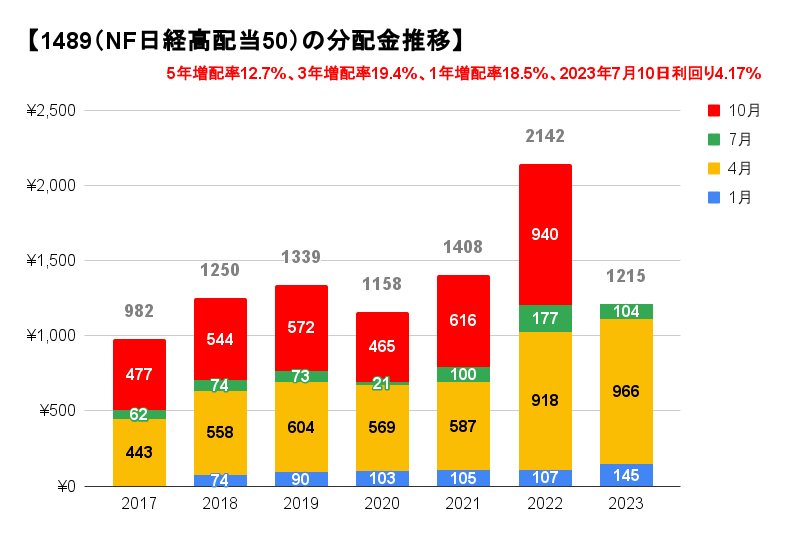

【1489】の分配金の推移は?

分配金の推移です。2018~2021年にかけては横ばいでしたが、2022年はかなり増え、前年から52%増でした。

2023年の分配金は現在のところ3回決まっており、前年とほぼ同じペースです。

日本株高配当ETFに共通しているのは、3月決算銘柄が多いため、4月と10月の分配金が多いですね。

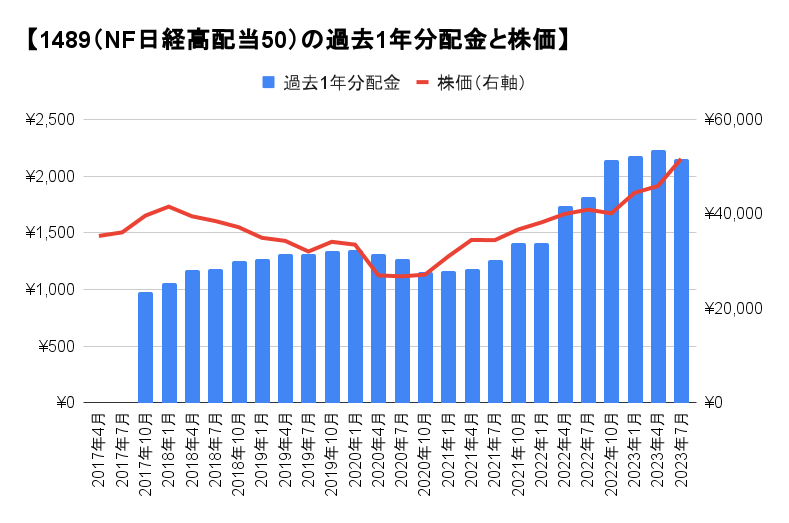

【1489】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

株価はこの半年ぐらいで一気に上がりました。分配金は2022年以降、かなり増えています。

日本株の高配当銘柄を個別に買うよりも、このETF1本にまとめてしまうという方法もありですね。

1577(NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信)

次は【1577】。NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信。純資産総額は794億円となかなかです。

このETFは、国内上場普通株式の中から今期予想配当利回りが高い70銘柄を均等に組み入れます。ただし、3年間経常利益がマイナスは除外、浮動株調整時価総額や日時平均売買代金が小さい銘柄は除外するなどスクリーニングをかけます。

配当の継続性や流動性に配慮し、利回り上位70銘柄を均等に組み入れています。米国上場ETFなら【SPYD】の利回りを少し低くしたイメージですね。

業種は銀行が14%と多く、建設業、化学、保険業、卸売業と続いています。均等加重なので、上位銘柄を意識する必要はあまりありません。組入れ上位10銘柄はバラバラですね。1月末の時点は銀行や保険など金融関連が目立っていました。

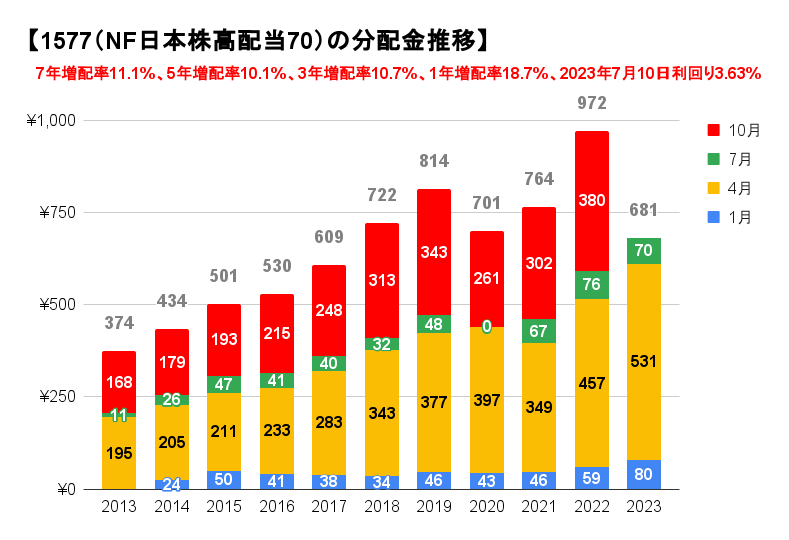

【1577】の分配金の推移は?

分配金の推移です。2019年までは順調に増えていましたが、2020年と2021年は分配金が伸び悩みました。2022年は分配金が好調でした。

年間単位では前年の2021年よりも27%増。現在のところ2023年は3回決まっており、前年を上回るペースです。増配率は10%以上で優秀ですね。

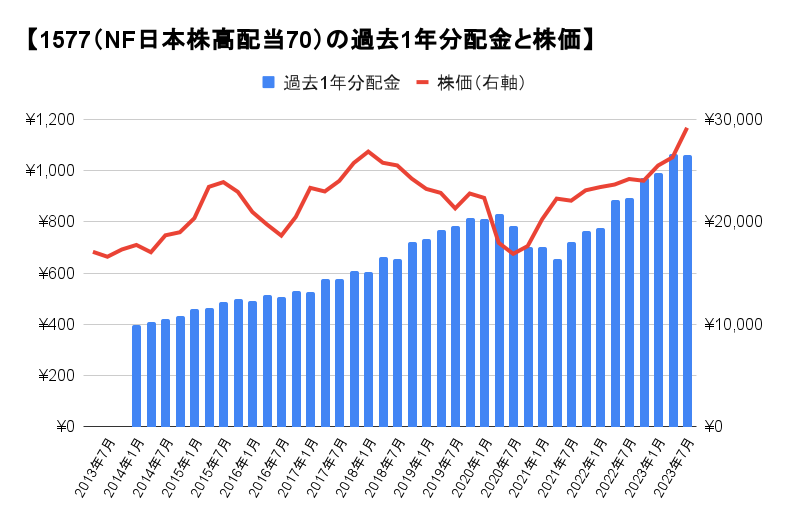

【1577】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

株価は長期で見ると横ばいでしたが、ここ数カ月で急上昇しています。分配金の伸びもなかなかです。

歴史のある高配当ETFだけあって、全体的に安定した高配当&増配と言えそうです。

1651(iFreeETF TOPIX高配当40指数)

【1651】です。以前は「ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数」という名称でしたが、2023年4月に「iFreeETF TOPIX高配当40指数」に変更されました。大和アセットマネジメントのETFは、すべて「iFree」ブランドに統一したようです。

純資産総額は約300億円。経費率が0.209%と今回の5ETFの中では最も低いです。

TOPIX100から、直近の実績配当利回りの高い40銘柄で構成。時価総額加重平均で組み入れます。

母集団が100銘柄と少なく、その中から40銘柄も入るため、配当利回りがそれほど高くない銘柄も含まれます。さらに、時価総額加重平均を採用しているため、上位は配当利回りの低めの銘柄が結構あります。

そんなわけで、現在の分配金利回りは2.1%と高配当ETFの中では低いですね。

ただし、株価上昇は狙えそうです。市場全体インデックスと高配当の中間ぐらいのイメージですね。米国ETFなら【VYM】の利回りを低くしたイメージでしょうか。

セクターの上位2つが卸売業、銀行業は高配当ETFの定番です。首位のトヨタ自動車、4位の任天堂は、高配当というわけではないですね。このあたりが他の高配当ETFとひと味異なるところです。

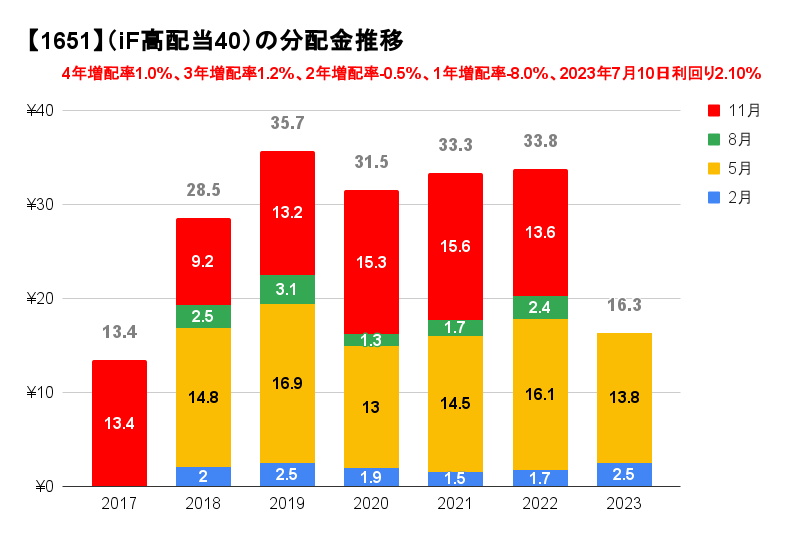

【1651】の分配金の推移は?

分配金の推移です。2018年以降は横ばいです。高配当ETFは2022年に増えているケースがほとんどですが、珍しいですね。

2023年も前年と同じくらいのペースです。

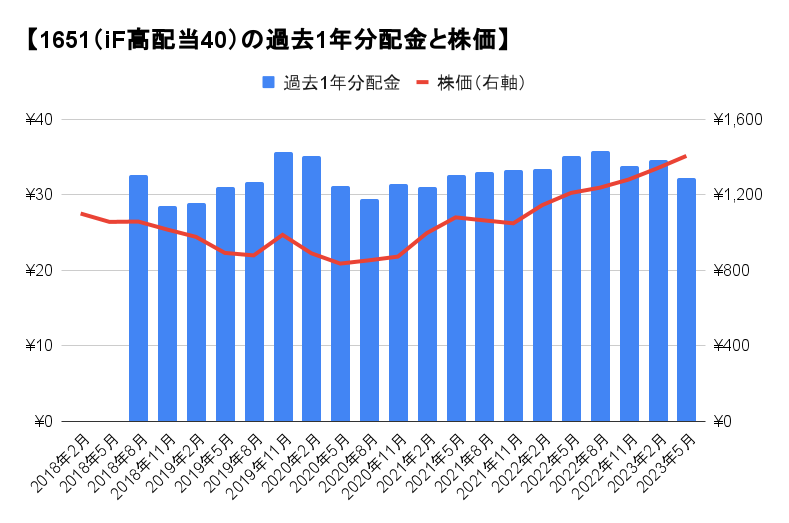

【1651】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。株価は2022年初頭から上昇しています。分配金は変化なしですね。

1494(One ETF 高配当日本株)

つぎは【1494】。アセットマネジメントOne社の「One ETF 高配当日本株」です。

純資産総額は200億円。

東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄から、時価総額や流動性などの基準に適合した銘柄のうち、10年以上増配または配当水準を維持などの基準を満たした40~50銘柄が対象です。配当利回り加重平均によってウエイト付けするため、配当利回りの高い銘柄が上位になります。

米国ETFなら【VIG】と【SDY】を足して利回りを少し高くしたようなイメージですね。

業種は建設業がトップで23%とかなりの比重です。以下、銀行業、化学、卸売業と続きます。それなりに安定している建設業が首位というのが、連続増配系という感じですね。

組入上位10銘柄は超大型銘柄はなく、見慣れない銘柄が多いですね。対象が増配系で、かつ利回り加重のためです。

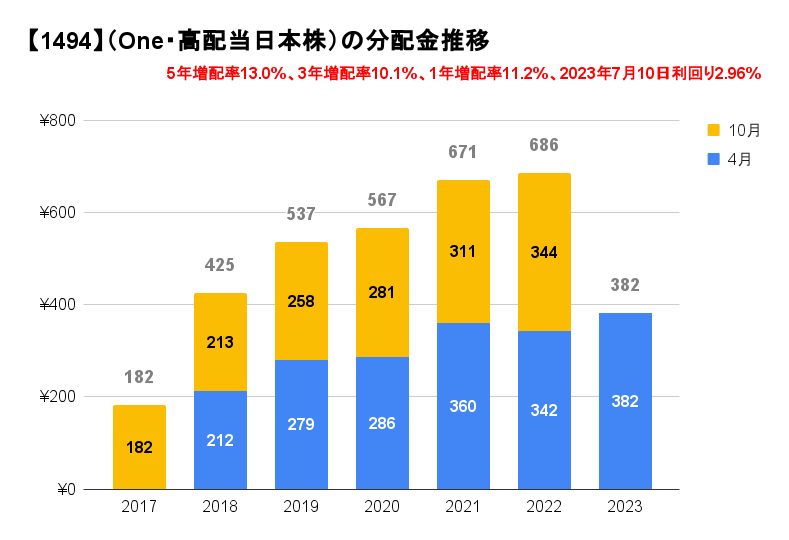

【1494】の分配金の推移は?

分配金の推移です。コロナ・ショックの2020年に減配していないのが、増配系の特徴を現わしています。暴落時に強さを見せるのが、分配金からわかりますね。分配金は年2回なので、少し物足りないという人もいるかもしれません。

2023年4月は382円で過去最高額でした。

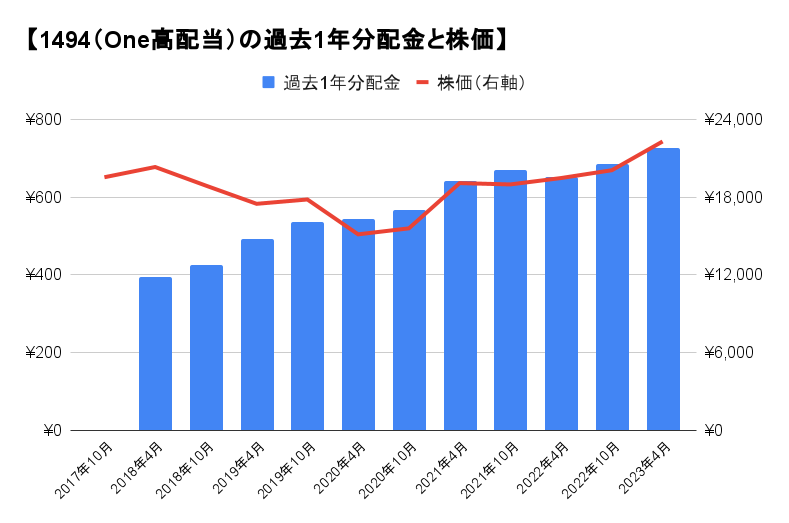

【1494】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。

株価は横ばいでしたが、最近は上昇しています。分配金は着実に増えています。

2529(NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信)

最後は【2529】。NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信。

純資産総額は159億円です。

浮動株調整時価総額の上位85%、 直近60営業日平均売買代金の上位500銘柄でスクリーニングし、過去3年間の実績配当や自社株買い、増資などに基づいた「ネット総還元利回り」の高い70銘柄を選定します。東証33業種分類の「銀行業」「証券、商品先物取引業」「保険業」「その他金融業」に属する、いわゆる「金融・保険業」は対象外です。珍しいコンセプトですね。

ウエイト付けは浮動株調整時価総額加重で、1銘柄のウエイト上限は2%です。1位のアドバンテストは比率が3.6%もありますが、2月に銘柄入れ替えから株価が約2倍になったためです。

金融少なめで株主還元がコンセプトというETFなので、米国ETFなら【HDV】と【SDY】の中間ぐらいのイメージでしょうか。

業種は化学が14%と多く、電気機器、建設業、卸売業、情報・通信業と続いています。組入上位10銘柄はオーソドックスな高配当ETFとは少し異なり、金融以外が満遍なく入っています。

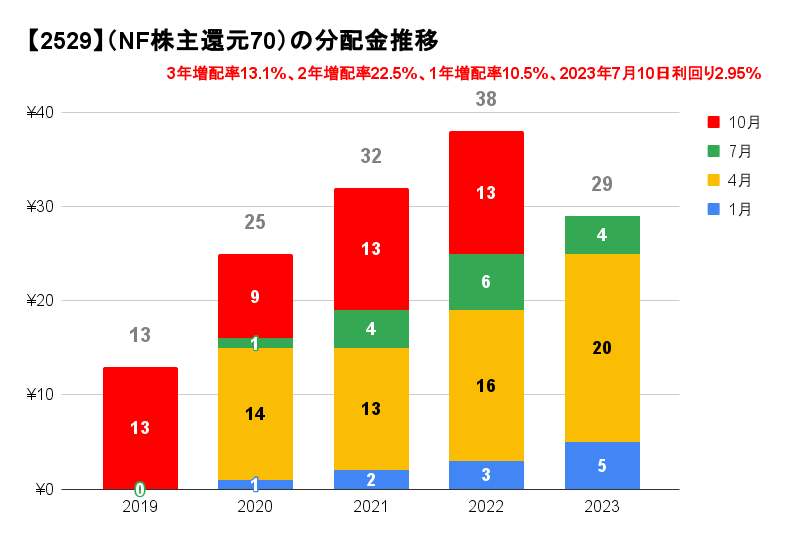

【2529】の分配金の推移は?

分配金の推移です。設定が2019年と最近なので何とも言えませんが順調に増配しています。2020年に本格的に分配金を支払い始めたので、コロナ・ショックのダメージがあったかどうかは微妙です。

増配率は高水準です。2023年は1月、4月ともに前年同期を上回りましたが、7月は少し減りました。

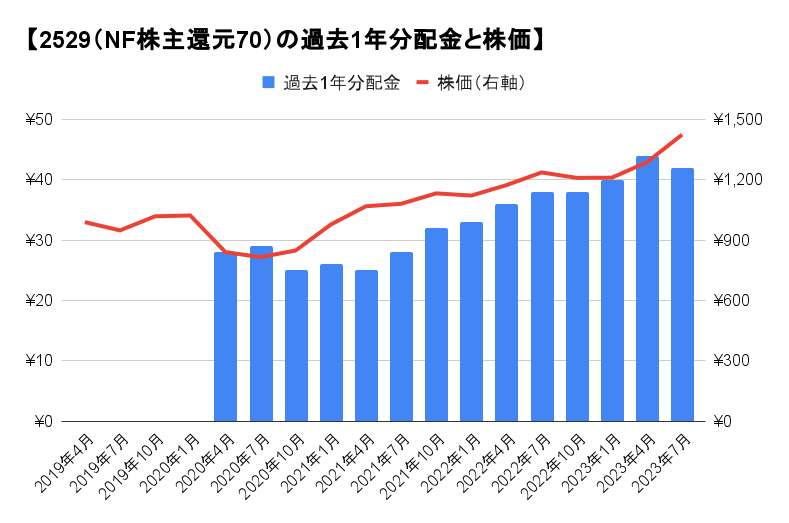

【2529】の分配金と株価の関係

過去1年分配金と株価の比較です。期間が短いので判断が難しいですが、どちらもかなり好調です。

業種と銘柄の上位を比較

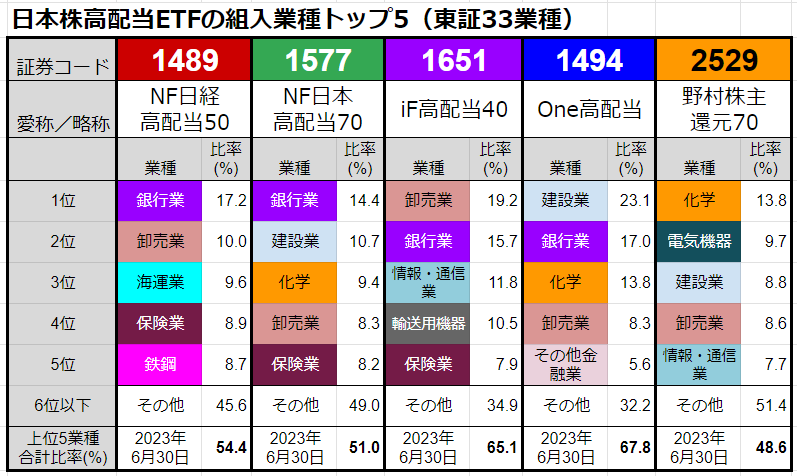

ここからは後半戦。組入銘柄の上位5業種を比較します。

卸売業はいずれのETFもトップ5に入っています。商社のことです。

銀行業が首位か2位ですが、【2529】は対象外です。

保険業は【1489】【1577】【1651】にランクイン。【2529】は対象外です。

化学は【1577】【1494】【2529】にランクイン

建設業は【1577】【1494】【2529】に入っています。

【2529】以外は似ていますね。

高配当ETFの上位にはどんな銘柄が入っているのか?

組入上位10銘柄を比較します。

【1489】は配当利回りの高い大型株が中心ですね。

【1577】は均等加重なので、あまり上位銘柄を意識する必要はありません。こちらも配当利回りの高い大型株が中心ですね。

【1651】は大型株中心ですが、利回りの低めの銘柄も少しあります。

【1494】は斬新ですね。地味な増配銘柄が中心。

【2529】は大型株かつ増配銘柄という感じですか。

高配当ETFは大型株が中心のケースが多いので、【1494】と【2529】はサテライトとして貴重と言えそうですね。

上位10銘柄の合計比率では均等加重の【1577】が18%と分散されています。【2529】は全70銘柄と数が多いため、23%と分散されています。

逆に【1651】は時価総額加重のため、48%と上位比率が高いです。上位銘柄はいずれも日本を代表する銘柄ですが。

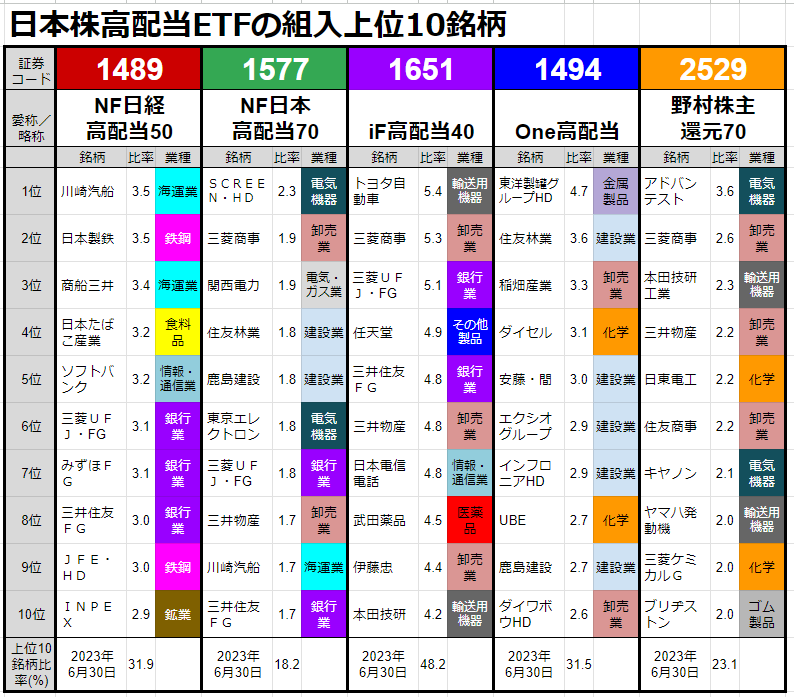

利回り推移を確認しよう

それでは分配金利回りの推移を比較しましょう。利回りは過去1年分配金から算出しました。株価は月に1度、月末のものです。分配金を支払い始めてから1年後から利回りが出ますので、【1577】以外は、途中からの登場です。

現在の利回りはグラフの一番右です。【1489】が4.2%で一番高く、【1577】が3.6%。【1494】と【2529】は3%、【1651】が2.1%と低いですね。

どのETFも最近1、2カ月で株価が上がったため、利回りは下がっています。とくに、【1651】はかなり下がっていますね。

平均利回りは【1489】がもっとも高く3.9%、【1651】が3.1%、【1494】と【1577】が3.0%、【2529】が2.9%です。

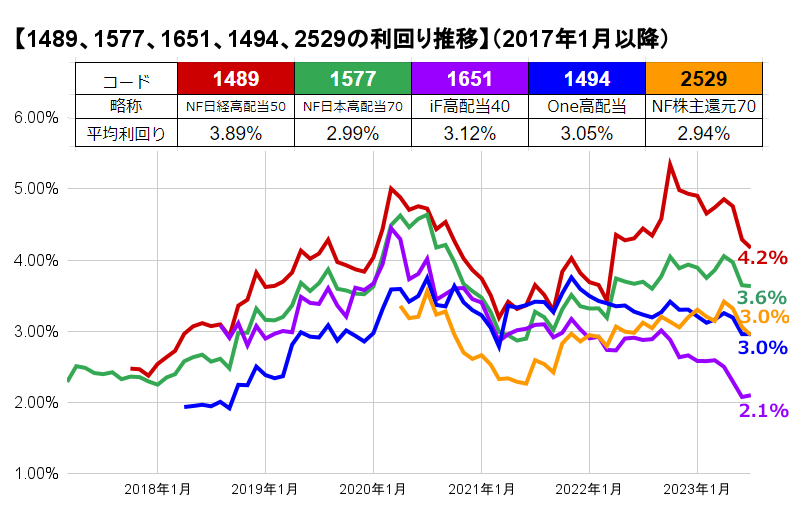

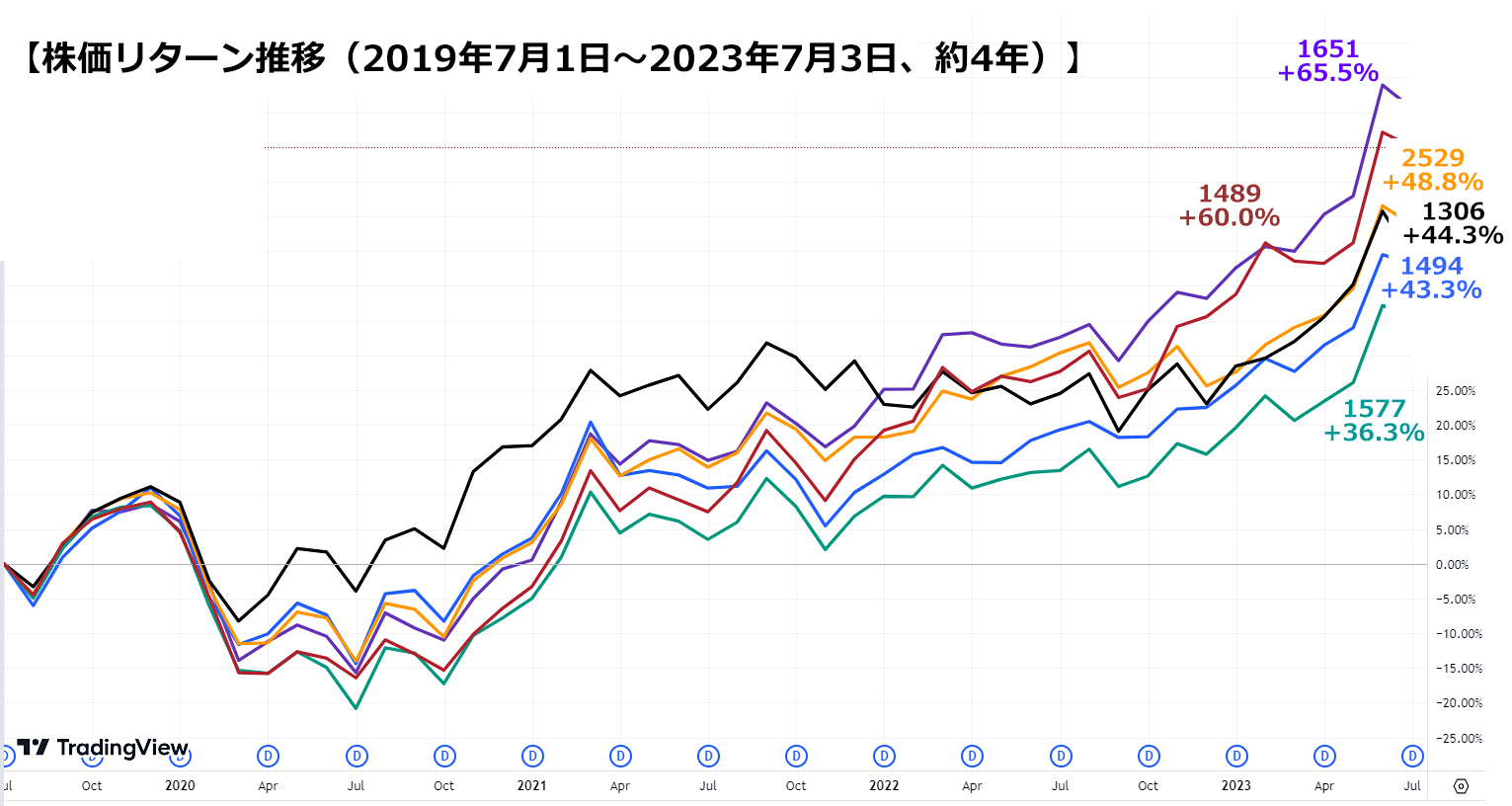

トータルリターンを比較する

トータルリターンを比較します。トータルリターンとは分配金を再投資した株価リターンのことです。手数料や税金は考えません。2023年7月10日基準のデータです。期間は1、3、5、10年で、年率です。

参考までに、一番右にTOPIX連動型ETF【1306】のデータも入れておきます。

【1489】が1年、3年、5年リターン、いずれもトップです。分配金利回りが高く、リターンも素晴らしいです。申し分ないですね。

【1651】は1年、3年、5年リターン、いずれも2位です。とくに5年リターンは11.1%で、11.3%の【1489】とほぼ互角です。このETFは利回りが2.1%と低く、インカムよりもキャピタル重視ですね。

【1577】、【1494】、【2529】は同じくらいです。1年や3年リターンはTOPIXを上回っており、悪くはないです。

【1577】だけ10年リターンがあり、TOPIXと同じ8.8%です。

全体的に日本の高配当ETFは素晴らしい成績です。正直、どれを買ってもハズレはなさそうですね。

株価リターンはどうか?

それでは株価リターンについて見てみましょう。【2529】が設定されたのが2019年4月なので、2019年7月1日以降のデータ。約4年です。

年率ではなく、トータルでのリターンです。【1651】が+65.5%と首位です。このETFは分配金利回りが2.1%と低いので、高配当というよりはインデックスに近いですね。

2番手は【1489】で+60%、3番手は【2529】で+48.8%。ここまでがTOPIXの【1306】を上回っています。【1494】は+43.3%、【1577】は最下位ですが+36.3%と悪くないですね。

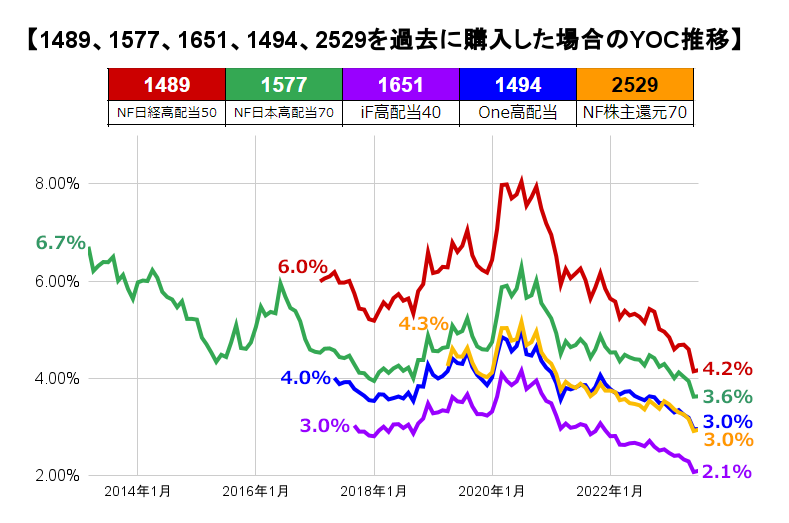

過去に買っていたら、今のYOC(取得価額に対する利回り)は?

過去にETFを購入していた場合、現在、取得価額に対する利回り(YOC)はどのくらいになっているかというグラフです。いわゆる自分利回りというやつです。グラフが左肩上がりなら、株価が好調で増配しているという意味です。

一番右端の数値が現在の利回りです。それぞれのETFの一番左端の数値が、設定されたときに購入していた場合の現在のYOCです。

いずれのETFも好調です。あずき色の【1489】の現在の利回りは4.2%ですが、2017年2月に購入していたら現在YOCは6.0%になっています。

緑色の【1577】は現在の利回りは3.6%ですが、2013年3月に購入していたら現在YOCは6.7%になっています。

青色の【1494】とオレンジ色の【2529】はどちらも現在の利回りは3.0%。線もほぼ重なっている部分が多いです。この2つのETFはライバル関係という考え方もできます。【1494】は増配、【2529】は株主還元がコンセプトなので似ていますね。

紫色の【1651】は現在の利回りが2.1%、2017年9月に購入していたら現在YOCが3.0%。やや低いです。

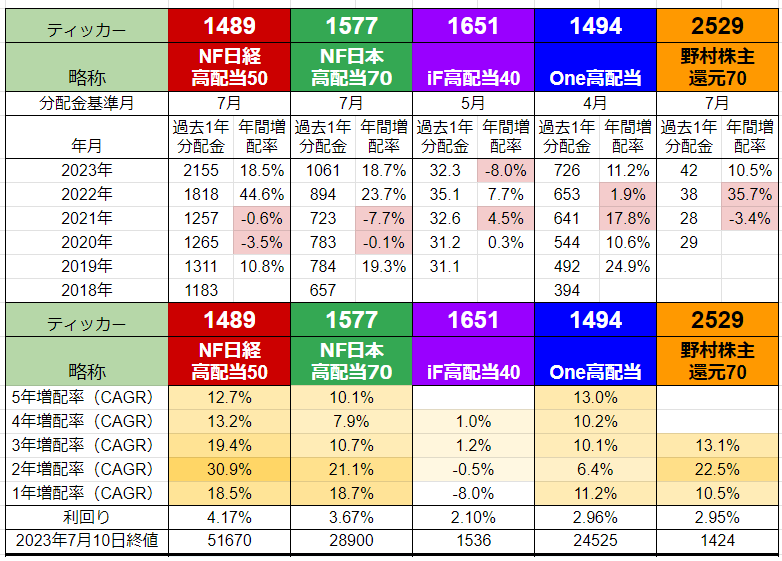

過去の増配率は?

増配率を見ていきましょう。表の上段は1年ごとの過去1年分配金と、前年からの増配率です。背景ピンク色がマイナスです。

表の下段は現在を起点とした1~5年の増配率。年平均をCAGR(Compound Annual Growth Rate/年平均成長率)で計算します。背景のオレンジ色が濃いほど、増配率が高いという意味です。この部分をグラフで見てみましょう。

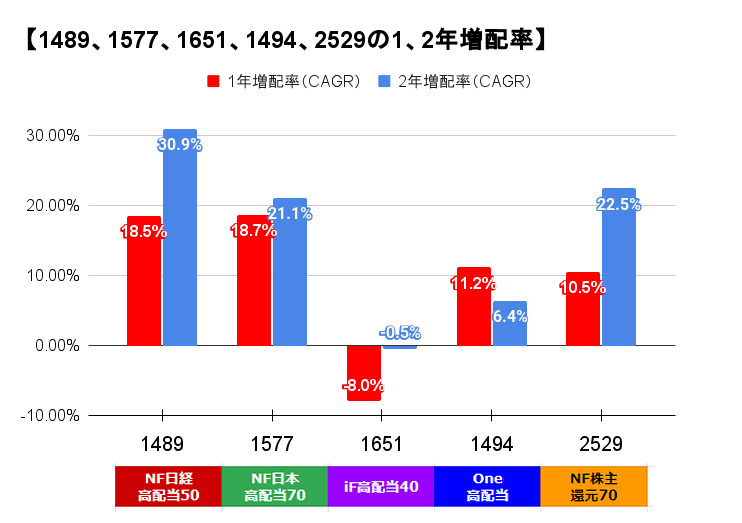

1年、2年増配率は?

まずは1年と2年の増配率です。

この1、2年は分配金が好調のため、いずれのETFも増配率が高いですね。【1489】は1年増配率が18.5%、2年増配率が30.9%です。

【1577】と【2529】もかなり高いです。【1651】だけがマイナスです。

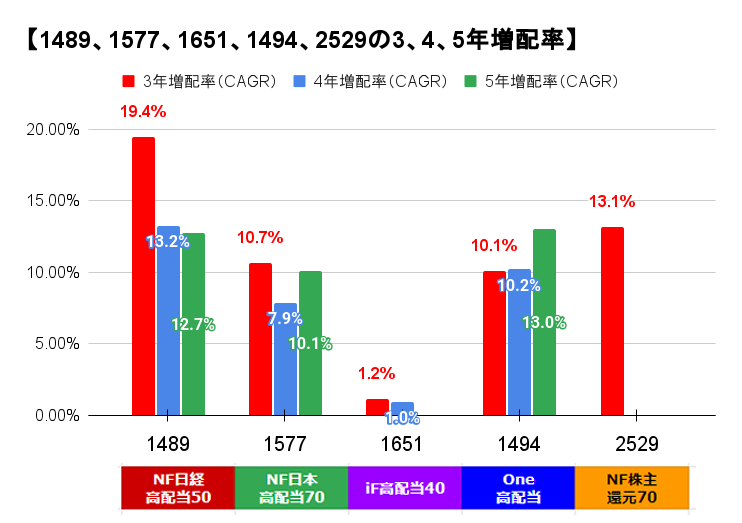

3年、4年、5年増配率は?

3、4、5年増配率を見てみましょう。【1651】は5年増配率がなく、【2529】は4年と5年増配率はありません。

3年と4年増配率は【1489】がトップです。

【1494】は5年増配率が13.0%で首位です。【1577】はいずれの期間も安定しています。【2529】は3年増配率しかありませんが、13.1%と高水準です。

【1651】は、この中で唯一苦戦しています。ほとんど増配しておらず、分配金は横ばいですね

3、4、5年増配率を使った今後のYOC予想一覧

それでは、いま日本株高配当ETFを購入したら、将来の利回りYOCがどのくらいになるのかをシミュレーションします。現在の利回りに過去の増配率を当てはめて計算します。

増配率は1年と2年は高すぎるので、3、4、5年の3パターンを使います。「再投資しない。税引き前」という設定にします。

現在の利回りは【1489】が4.2%、【1577】が3.7%、【1651】が2.1%、【1494】と【2529】が3.0%です。

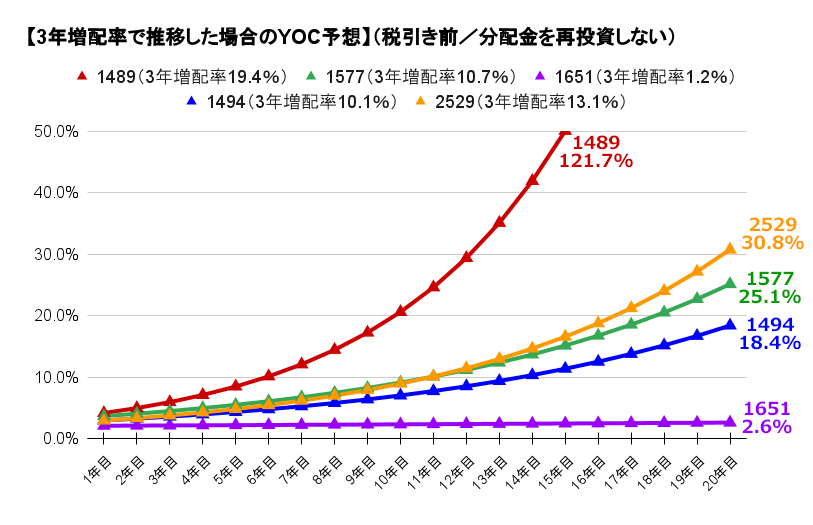

3年増配率から将来のYOCを予想する

まずは3年増配率です。

3年増配率は【1489】が19.4%、【1577】が10.7%、【1651】が1.2%、【1494】が10.1%、【2529】が13.1%でした。

20年目のYOC予想は、首位は【1489】で122%、2番手は【2529】で30.8%、3番手は【1577】で25.1%でした。

【1489】が素晴らしい数値を叩き出しましたが、ポジティブすぎるシナリオのように思えます。

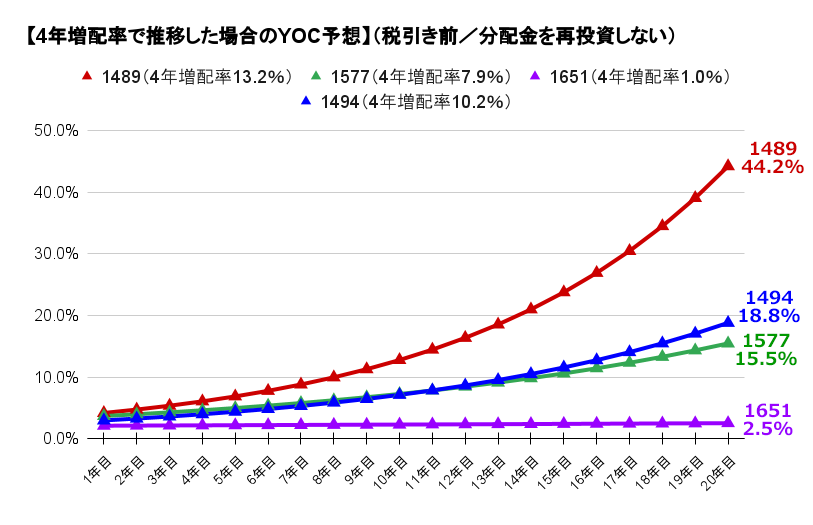

4年増配率から将来のYOCを予想する

続いて4年増配率です。【2529】はデータがないでの4つのETFです。

4年増配率は【1489】が13.2%、【1577】が7.9%、【1651】が1.0%、【1494】が10.2%でした。

20年目のYOC予想は、首位は【1489】で44.2%、2番手は【1494】で18.8%、3番手は【1577】で15.5%でした。【1494】と【1577】は現実的な数値かもしれません。

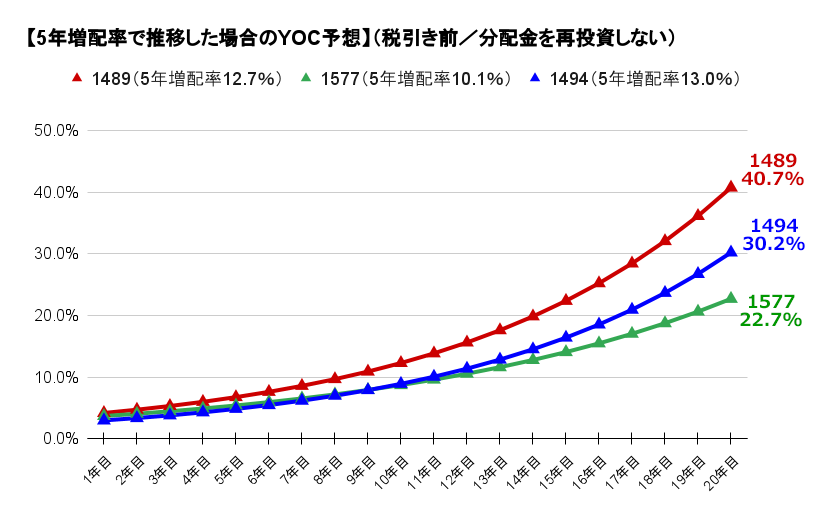

5年増配率から将来のYOCを予想する

最後は5年増配率です。【1651】と【2529】はデータがないでの3つのETFです。

5年増配率は【1489】が12.7%、【1577】が10.1%、【1494】が13.0%でした。

20年目のYOC予想は、首位は【1489】で40.7%、2番手は【1494】で30.2%、3番手は【1577】で22.7%でした。

全体的に見ると、【1651】を除いて増配率が高すぎる状態です。あまり参考にはならないですね。

この1年で一気に増えた分配金が、今後も継続するという仮定なので、現実的ではないような気がします。

ただし、【1489】はいずれのデータも圧倒的でした。

それぞれの項目をまとめると?

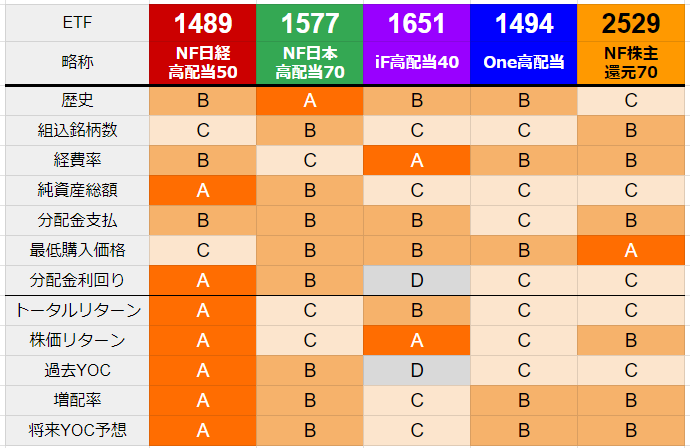

これまで取り扱ったのデータをランクづけしました。「A」が最高で「B」「C」「D」の順です。相対比較で、やや強引に差をつけました。参考程度にしてください。

ざっと見たところ、やはり【1489】が「A」が多く、データ面からは優秀です。純資産総額、分配金利回り、トータルリターン、増配率という注目したいデータに「A」が並んでいます。

残りの4つはかなり接戦です。【1577】が安定しています。「B」が多く、「C」が3つと少ないですね。歴史の古いETFだけのことはあります。

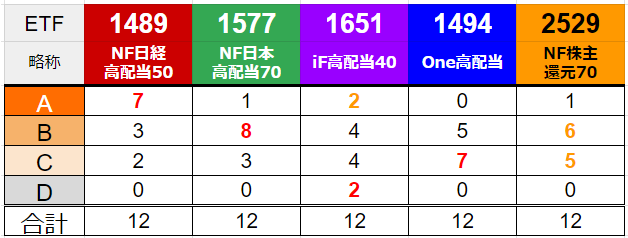

ランキングの数をまとめると?

ABCDの数値をまとめたデータです。

「A」の数は【1489】が7個で最多で、圧倒的です。次点が2個で【1651】です。

「B」の数は【1577】が最多で8個、【2529】が6個で続き、【1494】が5個です。

「C」の数は【1494】が7個あります。

【1489】以外は、成績が結構似ていますね。

まとめ

【1489】はほとんどのデータが良かったです。現在の分配金利回りが4.2%と高く、トータルリターン、株価リターン、増配率もほぼ首位です。運用総額が1000億円を突破しており、最近売れているのも納得です。この1年は絶好調でしたが、6月に銘柄入れ替えを実施しており、この勢いが今年も続くのか注目です。

【1577】は長期実績のあるETFです。昨年の分配金は良かったですが、今年に入ってからさらに分配金が増えました。全体的に高い水準で安定しているETFです。

【1651】は、この中では毛色の異なるETFです。分配金利回りは2.1%と低く、分配金はほぼ横ばい。ただし、株価リターンが1番良かったです。そのため、分配金利回りが下がったと考えられます。経費率は0.209%ともっとも低く、利回りの低めの大型企業も入っているので安心できます。

【1494】と【2529】は似ていました。分配金利回りが3.0%で、増配率も同じくらいの高さです。コンセプトは【1494】が増配、【2529】が株主還元なので、構成銘柄は大型株以外が目立ちました。この2つのETFはサテライトとして保有するのがよさそうです。【2529】は金融がないのが、他の高配当ETFにはない特徴です。面白いですね。

いずれのETFも長期保有の新NISA成長投資枠に向いて言えそうです。どれを買っても「大外れ」ということはなさそうです。

今回ご紹介していない【2564】【1478】【1698】も新NISA成長投資枠に入る可能性は高そうです。楽しみですね。

米国上場ETFは、まだ1つも新NISA成長投資枠に入っていませんが、こちらも決まってほしいものです。

※クリックすると拡大します

※クリックすると拡大します